Антон Сазонов

Профессиональный фигурист Андрей Грязев ворвался в мир кино одним прыжком. Антону Сазонову стихийно талантливый режиссер рассказал о том, какое место в его жизни занимают фигурное катание и кино, как он находит героев для своих фильмов и что собирается делать дальше.

Читать далее

|

|

|

6 июля 2007 | 3140 просмотров Жак Лурселль |

1948 – США (126 мин) • Произв. Warner (Генри Блэнк) • Режиссёр ДЖОН ХЬЮСТОН • Сцен. Джон Хьюстон, по роману Б. Трэйвена • Оператор Тед МакКорд • Муз. Макс Штайнер • В ролях Хэмфри Богарт (Доббс), Уолтер Хьюстон (Хоуард), Тим Холт (Кёртин), Брюс Беннетт (Коди), Бартон МакЛэйн (МакКормик), Альфонсо Бедойа (Золотая Шляпа), Артур Сото Ранхель (председатель), Мануэль Донде (староста), Хосе Торвэй (Пабло), Маргарито Луна (Панчо), Роберт Блейк (маленький мексиканец), Джон Хьюстон (человек в белом костюме).

Этот фильм, наряду с Мальтийским соколом, долго оставался самой знаменитой картиной Хьюстона. Американские критики и любители кино, так неохотно признающие достоинства великих приключенческих фильмов их соотечественников (будь то Хоукс, Уолш или кто-либо другой) и ценящие их лишь через призму восхищения, которым они пользуются во Франции, в отношении этого фильма не скупились на похвалы с первых же дней его проката. Возможно, это не так странно, как может показаться. Внимание к фильму привлекают его реализм или, по крайней мере, постоянные поиски правдоподобия и достоверности (заметные по экстерьерам и участию мексиканских актёров; в особенности – смачного Альфонсо Бедойа), отсутствие голливудского «гламура» и каких бы то ни было женских персонажей. Кроме того (и даже в большей степени) – тот факт, что персонажи выражают свои мысли и проявляют характер, в первую очередь, через диалоги, редко столь изобилующие в приключенческом кино. Действительно, Сокровища Сьерра-Мадре отличается ловко завуалированной театральностью. Хьюстон умело выдаёт за актёрскую виртуозность наигрыш Богарта (который, во второй части фильма, вновь примеривает немного неестественную и временами даже комичную жёсткость своих довоенных «злодеев») и своего родного отца Уолтера Хьюстона, тарабанящего длинные речи со сногсшибательной скоростью.

Очевидная схожесть картины с Мальтийским соколом немедленно принесла Хьюстону статус авторского режиссёра; во Франции особенно горячо обсуждалась избранная им тема поражения. Эта тема лишена мрачности и пессимизма; она лишь подтверждает, что жизнь – один большой фарс и по-настоящему мудр тот, кто умеет смеяться надо всем и, в первую очередь, над самим собой. Даже появления бандитов и крестьян выглядят несколько комично, поскольку именно они, а не воля трёх главных героев, задают ритм событиям и решают их судьбу, превращая их то в победителей, то в проигравших. В итоге этот приключенческий фильм предстаёт в обличье театрализованной комедии с участием колоритных персонажей, с достаточно нейтральным и скромным визуальным стилем, однако достаточно насыщенная неожиданными и крутыми поворотами, чтобы в равной степени впечатлить поклонников жанра и широкую публику. Мы пересекаем вместе с героями обширные пространства, но большинство ключевых сцен статичны и происходят в относительно замкнутых местностях.

Фильм не лишён и некоего этнологического интереса. Например, Хьюстон с любопытством и уважением отмечает обычай крестьян-индейцев выждать некоторое время, прежде чем высказать собеседнику свою просьбу, какой бы срочной и важной для них она ни была. Также он с юмором подчёркивает, что те же самые крестьяне готовы распотрошить своего благодетеля, если он пренебрежёт их гостеприимством и отвергнет дары благодарности.

N.B. В последние годы приподнялась завеса тайны над личностью автора романа-первоисточника, Б. Трэйвене (что обозначает инициал Б.?), всю жизнь усиленно скрывавший любые сведения о себе. Его настоящее имя – Трэйвен Торсван, он родился в Чикаго, в 20-х годах писал в Германии социалистические памфлеты под псевдонимом «Рет Марут», затем эмигрировал в Мексику. Чтобы представлять интересы автора на съёмках и всячески помогать Хьюстону, он прислал на площадку своего представителя – некоего Хэла Кровса. Хьюстон так и не смог с уверенностью разобраться, был ли этот Хэл Кровс Хэлом Кровсом или же самим Б. Трэйвеном. Сценарий Хьюстона сохраняет относительную верность роману, хотя из него выпали экскурсы в историю и мифологию Мексики и едкая социальная сатира. Финал Хьюстон переделал в своём фирменном стиле: у Трэйвена двое выживших героев уносят каждый по мешку золота…

БИБЛИОГРАФИЯ: режиссёрский сценарий опубликован издательством The University of Wisconsin Press (1979). Расхождения с готовым фильмом комментируются в примечаниях. Важное предисловие Джеймса Нэйремора. |

|

|

|

6 июля 2007 | 6278 просмотров Жак Лурселль |

1955 – Дания (123 мин) • Произв. Palladium (Таге Нильсен) • Режиссёр КАРЛ ТЕОДОР ДРЕЙЕР • Сцен. Дрейер, по роману Кая Мунка • Оператор Хеннинг Брендстен • Муз. Поуль Ширбек • В ролях Хенрик Мальберг (Мортен Борген), Эмиль Хасс Кристенсен (Миккель), Биргитте Федершпиль (Ингер), Пребен Лердофф Рю (Йоханнес), Кай Кристиансен (Андерс), Анн Элизабет (Марен), Эйнер Федершпиль (Петерсен), Сильвия Экхансен (Кристина), Герда Нильсен (Анна Петерсен).

Самый законченный из пяти звуковых полнометражных фильмов Дрейера. Действие фильма, поставленного по пьесе Кая Мунка, уже экранизированной Моландером в 1943 году, вращается вокруг довольно большой группы персонажей, и ни про кого из них нельзя с определённостью сказать, что он важнее прочих. Отец семьи, Мортен Борген – упрямый и заносчивый крестьянин, домашний тиран, однако по-своему симпатичный: такие персонажи часто встречаются у Дрейера. Он воспитан на религии и защищает то, что называет сам «развитым христианством»; он хочет, чтобы жизнь каждого члена его семьи зависела от него, но не понимает всех последствий своей власти, которые зачастую противоречат его намерениям. Его старший сын потерял веру, средний стал сумасшедшим, младший доведён до отчаяния религиозными противоречиями между его отцом и отцом его любимой. Последний, портной, в фанатизме и упорстве не уступает Боргену, но к тому же ещё и хитёр. Он не отдаёт свою дочь, надеясь, что когда-нибудь Борген уступит и что его религия восторжествует над религией противника. В центре этого мира мужчин находится женщина – Ингер. Она уверена, что вокруг нас постоянно происходят маленькие незаметные чудеса; чудо произойдёт и с ней самой, и именно в её уста Дрейер вложит заключительные слова. В своём цветении и своей красоте она воплощает отказ от религиозного фанатизма, мудрость и мистическую вездесущность жизни.

Впрочем, психологические и религиозные конфликты между персонажами служат в Слове лишь материалом; сама режиссура больше, чем слова или драматургические ситуации, выражает взгляды Дрейера и то, что зритель должен угадывать за тем, что видно глазу. Неторопливый ритм при богатом (и даже, с точки зрения драматургии, перенасыщенном) действии; долгие статичные планы, продолжающиеся спокойными панорамными проездами вслед за перемещением персонажей; игра света в замкнутом и ограниченном пространстве (Боргенсгард и близлежащие окрестности) – всё это превращается по ходу фильма в некий гипнотический ритуал. Этот ритуал призван добиться от зрителя максимального внимания, направленного в тесное пространство фильма, которое словно служит прихожей у входа в непостижимое. С бесконечной кропотливостью, близкой к кропотливости Вермеера (хоть и в другой тональности), Дрейер исследует маленькую частицу вселенной, в которой вера и скептицизм, разум и безумие, детство и старость, упорство и открытость миру живут бок о бок испокон веков. Ему кажется, что чем меньше будет эта частица – лицо, чистая и аккуратная обстановка фермы, лестница в несколько ступенек, ведущая к дюнам, – тем больше шансов, что его взгляд сумеет проникнуть до самых основ бытия. Для Дрейера только вера способна постичь всю вселенную целиком, тогда как атеизм или скептицизм видят лишь её часть и безрассудно уверены в том, что эта часть – и есть всё целое.

Слово можно рассматривать и в другом ракурсе: как фантастический фильм наоборот, с хорошим концом, в котором силы жизни хотя бы раз одерживают победу над силами смерти. В рамках этого жанра, в котором постоянная смертельная угроза, страх и наступление сумерек должны гипнотизировать и манить зрителя, искусство Дрейера не уступает искусству Мурнау, Ланга или Жака Турнёра.

N.B. Прозаичность, поверхностность и анекдотичность экранизации Моландера помогают лучше ощутить проделанную Дрейером работу по уплотнению, усилению и очистке действия – впрочем, характерную для этого режиссёра.

БИБЛИОГРАФИЯ: раскадровка в специальном выпуске журнала “Bianco e Nero” (август-сентябрь 1956). Каждый из 114-и планов расписан по секундам; большинство снабжено иллюстрациями. Текст поделён на две колонки; в правой колонке расположены диалоги. Эта публикация – одна из первых в своём роде – представляет собой самый совершенный и самый лёгкий для чтения вариант раскадровки. Сценария Слова издан в сборниках “Cinque Film” (Turin, Einaudi, 1967) и “Four Screenplays” (London, Thames and Hudson. 1970). |

|

|

|

6 июля 2007 | 5860 просмотров Жак Лурселль |

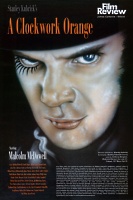

Заводной апельсин – хоть и не отличается той же степенью новаторства, что и предыдущая картина Кубрика 2001: Космическая одиссея – служит примером фильма, появившегося аккурат в нужный момент и отвечающего всем ожиданиям публики: он изумляет и шокирует аудиторию и тем самым полностью удовлетворяет её нужды. Этот фильм всецело принадлежит своей эпохе, черпая понемногу из самых разнообразных литературных и драматических жанров (философская притча, аллегория, социальная драма, театр, сатира, чёрный юмор) и сдабривая этот коктейль изрядной долей научной фантастики. К концу 60-х годов ни один жанр больше не занимал лидирующих позиций в кинематографе. С точки зрения творчества, все они оказались вытеснены или заражены научной фантастикой. То же происходит и здесь. Научная фантастика диктует временной контекст действия, лексикон персонажей и методы лечения, применяемые в отношении главного героя. Но главное – она придаёт всем его похождениям апокалиптические масштабы.

С тематической и социологической точек зрения, фильм рассматривает важнейшую проблему большинства современных обществ (которая присутствует в огромном количестве фильмов); а именно – насилие. Однако Кубрик рассматривает его под необычным углом, сопоставляя жестокость отдельной личности с жестокостью общества. Кубрик использует новаторский стиль, в котором самый неистовый формализм парадоксальным образом усиливает, на уровне зрительских эмоций, жестокий, варварский и невыносимый характер насилия. В самых блестящих своих проявлениях стиль Кубрика строится на весьма действенном балансе жестокости и технической изобретательности. Смысл притчи о Заводном апельсине (которая, как и всякая подлинная притча, даёт зрителю богатую почву для раздумий и построения собственных гипотез) сводится к тому, что насилие со стороны общества вреднее и опаснее, нежели насилие со стороны отдельно взятого человека. Кубрик изобличает абсурдность того общества, которое стремится создать порядок и здоровую атмосферу, превратив своих членов в беспомощных и больных людей (ведь именно болезнь прививают Алексу врачи). В особенности мрачной и едкой становится развязка, в которой Кубрик показывает, как общество, вопреки своей уверенности не столь преуспевшее в лечении Алекса, пытается возродить склонность к насилию в Алексе и его спутниках.

Благодаря существованию на грани классического и причудливо-вычурного стилей, Заводной апельсин является фильмом, наиболее типичным для своего режиссёра. Эта двойственность стилей прекрасно выражается как в форме, так и в нравственном или философском содержании. По правильности и здравомыслию (тут чувствуешь почти непреодолимое искушение сказать – банальности) своих взглядов; по ясности и отстранённости, с которой он их излагает, не гнушаясь прибегать к театральным параллелям (одинаковый приём, оказываемый Алексу до и после лечения); по мастерскому владению хорошо усваиваемой риторикой Кубрик – приверженец классического стиля. По своему стремлению к наглядной демонстрации любой ценой; по той навязчивости, с которой он внушает зрителю свои мысли и убеждения; и, в особенности, по своему отказу от реалистичности, от точного указания времени и места действия (этим он надеется затронуть самую широкую публику во всех концах планеты) Кубрик принадлежит к стилю барокко. Однако этот намеренный отказ от деталей и уточнений, в том числе приводящий к тому, что действие происходит на неопределённой, предположительно англо-саксонской территории, в декорациях, вдохновлённых то нуаром, то оперой, временами вызывают некоторое замешательство; особенно если зритель пытается повесить чересчур точные политические ярлыки на персонажей и на тот тип общества, в котором они существуют. Эту барочность Кубрика нельзя принять безоговорочно; из всех элементов картины она, несомненно, наиболее уязвима и подвержена старению.

1971 – Великобритания (136 мин) • Произв. Warner-Polaris Productions (Стэнли Кубрик) • Режиссёр СТЭНЛИ КУБРИК • Сцен. Стэнли Кубрик, по роману Энтони Бёрджеса • Опер. Джон Элкотт (цв.) • Муз. Уолтер Карлос, Бетховен, Пёрселл, Россини, Элгар, Римский-Корсаков • В ролях Малькольм МакДауэлл (Алекс ДеЛардж), Патрик Маджи (мистер Александер), Майкл Бэйтс (старший надзиратель), Уоррен Кларк (Дим), Джеймс Маркус (Джорджи), Эдриенн Корри (миссис Александер), Майкл Говер (директор тюрьмы), Майкл Тарн (Пит), Пол Фаррелл (бомж), Мириам Кэрлин (Кошачья Леди), Энтони Шарп (министр), Обри Моррис (П.Р. Делтойд), Карл Дюринг (доктор Бродский).  БИБЛИОГРАФИЯ: ретранскрипция фильма при помощи фотограмм, опубликованная Кубриком и его помощниками в издательстве Ballantine Books, New York, 1972. (Кубрик первым использовал этот способ; после него подобную работу проделал Ричард Дж. Энобайл с Франкенштейном, Генералом, Дилижансом и др.) См. также интервью, взятое у Стэнли Кубрика Мишелем Симаном (журнал "Positif", № 139, 1972). Интервью касается также некоторых технических аспектов постановки. Кубрик не скрывает своей всеядности в том, что касается формы, и наглядно демонстрирует, что пускает в ход любые средства, используя то статичную камеру, то камеру в движении, то ручную камеру, если надо особо выделить какую-либо декорацию, ситуацию или игру одного из актёров. Он также комментирует свой интерес к роману Бёрджеса: "Меня в нём привлекли стилистика, главный герой и идеи". Но он также считает, что "диалоги в романе Бёрджеса близки к совершенству". Главное изменение, внесённое им в сюжет, касается развязки: "Книга существует в двух вариантах, но версию с дополнительной главой я прочитал, лишь проведя несколько месяцев в работе над сценарием. Я был поражён: эта глава существует в полном отрыве от сатирического стиля романа. Думаю, это редактор убедил Бёрджеса закончить книгу на положительной ноте, подарить надежду или что-то в этом роде. Честно говоря, прочитав эту главу, я не мог поверить своим глазам. Алекс выходит из тюрьмы и возвращается домой. Один из его друзей женится, другой исчезает, а в конце Алекс принимает решение стать взрослым, ответственным человеком". Анализ научно-фантастических элементов фильма в критической статье Ж. Лурселя в журнале "Fiction", № 226 (1972). |

|

|

|

6 июля 2007 | 3369 просмотров Жак Лурселль |

1931 – Германия/США (113 мин) • Произв. Warner-First National/Tobis-Klang Film/Nero-Film • Режиссёр ГЕОРГ ВИЛЬГЕЛЬМ ПАБСТ • Сцен. Лео Ланиа, Бела Балаш, Ладислаус Вайда, по пьесе Бертольда Брехта, вдохновлённой «Оперой нищих» Джона Гэя (1728) • Опер. Фриц Арно Вагнер • Муз. Курт Вайль • В ролях Рудольф Форстер (Мэкки-Нож), Карола Неер (Полли Пичем), Валеска Герт (Мадам Пичем), Райнольд Шунцер (Пантера-Браун), Фриц Расп (Пичем), Лотте Лениа (Дженни), Херманн Тимиг (викарий), Эрнст Буш (уличный певец), Владимир Соколофф (Смит).

Трёхгрошовая опера, поставленная по пьесе Бертольда Брехта, неоднократно переделанной собственным автором и построенной на мотивах «Оперы нищих» Джона Гэя, является полной противоположностью нежным и лёгким немецким музыкальным комедиям первых лет звукового кинематографа – таким, как Дорога в рай. Эта замогильная, мрачная картина отличается последовательным цинизмом, как в атмосфере, так и в перипетиях интриги и в персонажах. Хотя работа Пабста вызвала возмущение Брехта и Курта Вайля (каждый из которых самостоятельно подал в суд на продюсеров), она, тем не менее, обладает совершенной эстетической цельностью – по крайней мере, в немецкой версии, которую следует рассматривать как единственно подлинную. (Французская версия, снимавшаяся параллельно, предлагает более насмешливое, забавное и поверхностное видение мира Мэкки.) В этом кровавом карнавале, в этой анархистской и нигилистической притче, изобличающей разложение общества, преступный мир, полиция и финансовая элита объединяются, как ярмарочные мошенники, чтобы обкрадывать несчастный народ. Ирония фильма безрадостна, а в сатире нет ни капли веселья. Нет ни героев, ни даже просто симпатичных персонажей – только грубые, крепкие, крикливые типы, вульгарные даже в своём стремлении казаться элегантными. На женских персонажах лежит печать тяжёлой и как бы лихорадочной сладострастности, которая как нельзя лучше подходит к атмосфере фильма, погружённого в сумерки и в болезнетворный туман. Кроме того, каждое действие кажется частью какого-то жуткого, извращённого театрального представления: украденные подарки, сваленные в складе, напоминают гору реквизита; нищие снимают грим и протезы, словно статисты или актёры за кулисами. Прибавьте к этому связующие реплики некоторых персонажей и стихи, декламируемые непосредственно на камеру. (Немецкая версия даже начинается в театральной ложе, где трое зрителей комментируют спектакль, который им предстоит лицезреть.)

Конечно, все эти приёмы работают на создание отстранённого взгляда, но вместе с тем они усиливают в зрителе тревогу и неуверенность; с другой стороны, его очаровывает лирическая сила прославленной музыки Курта Вайля. Пабст – изменчивый и многоликий художник, которого нельзя в строгом смысле слова назвать режиссёром «авторского» направления. Однако его эклектичность, интуиция, любопытство и впечатляющая способность к мимикрии позволили ему создать серию выдающихся произведений, сыгравших огромное значение для немецкого кинематографа в период с 1925-го по 1932-й годы. От Ящика Пандоры до Тайн одной души, от Безрадостного переулка до Трёхгрошовой оперы - их не устаёшь открывать для себя снова и снова.

N.B. Актёры французской версии: Альбер Прежан (Мэкки), Флорель (Полли), Люси де Мата (мадам Пичем), Гастон Модо (Пичем), Марго Лион (Дженни). Сценарист Ладислаус Вайда, много работавший с Пабстом – отец режиссёра Ладислао Вайды.

БИБЛИОГРАФИЯ: сценарий и диалоги в сборнике «Шедевры немецкого кинематографа» (“Masterworks of the German Cinema”, Lorrimer, London, 1973); переиздание отдельным томом в том же издательстве, 1984; также – в журнале “L’Avant-Scène”, № 177 (1976) (с подробным сравнением немецкой и французской версий). |

|

|

|

6 июля 2007 | 3285 просмотров Жак Лурселль |

1956 – США (95 мин) • Произв. UA (Пол Грегори) • Режиссёр ЧАРЛЬЗ ЛОТОН • Сцен. Джеймс Эйджи, по роману Дэвида Крабба • Оператор Стэнли Кортес • Муз. Уолтер Шуманн • В ролях Роберт Митчум (Гарри Пауэлл), Шелли Уинтерс (Уилла Харпер), Лиллиан Гиш (Рэйчел Купер), Питер Грейвс (Бен Харпер), Билли Чэйпин (Джо), Салли Джейн Брюс (Перл), Эвелин Вэрден (Айси Спун), Дон Беддо (Уолт Спун), Джеймс Глисон (дядя Берди), Глория Кастило (Руби).

Этот не поддающийся классификации фильм, полностью провалившийся в прокате и не позволивший Чарльзу Лотону продолжить режиссёрскую карьеру, всегда высоко ценился в определённых киноманских кругах. Черпая из разных кинематографических жанров (вестерн, нуар), он не укладывается в рамки ни одного из них, однако, в сценарном отношении, вписывается в ряд мрачных сказок, фантастических и кошмарных приключенческих рассказов, в которых дети становятся одновременно и главными героями, и жертвами (см. Мунфлит Фрица Ланга по мотивам романа Джона Миди Фолкнера, Циклон на Ямайке Маккендрика по Ричарду Хьюзу, Дом нашей матери Джека Клейтона по книге Джулиэн Глоаг и т.д.). Эльза Ланчестер, супруга Чарльза Лотона, утверждает в своей автобиографии, что Лотон начал работать над сценарием с Дэвидом Граббом, автором романа-первоисточника, затем заказал экранизацию Джеймсу Эйджи, но счёл её слишком длинной и реалистичной. Ему пришлось самому переделывать и сокращать сценарий, чтобы вернуть в него хотя бы часть необычной и сновиденческой атмосферы, характерной для первоисточника. (Джеймс Эйджи скончался в 1955-м в возрасте 45-и лет, так и не успев увидеть законченный фильм.)

Некоторая неловкость драматургической конструкции только усиливает необычность фильма. По правде говоря, развитие сюжета, разложенное на три этапа, в которых беспорядочно смешиваются объективная точка зрения рассказчика и субъективная точка зрения детей, играет в фильме гораздо меньшее значение, чем атмосфера и персонажи. Нелепо утверждать, как это иногда делается, что Митчум исполняет здесь лучшую свою роль или же что он был открыт благодаря этому фильму(!), однако не вызывает сомнений, что его персонаж обладает незаурядной оригинальностью. В нём есть что-то от Синей Бороды, от Людоеда и от всех сказочных чудовищ, поражающих и пугающих детское воображение. Во многом благодаря финальной сцене ареста некоторые видят в Пауэлле фигуру, заменяющую детям отца. Хотя такое психоаналитическое толкование очевидно приветствуется самой сутью картины, оно не отвечает на все вопросы и рискует оказаться безосновательным.

Фильм поражает прежде всего красотой своей формы. Эта красота многим обязана операторской работе Стэнли Кортеса. Декорации, вдохновлённые готикой и экспрессионизмом, воскрешают в памяти скандинавский мир и, в частности, вселенную Дрейера. Интерьеры (воссозданные в студии), несмотря на свою разнородность, объединены нереальной – и даже сюрреалистической – атмосферой, придающей фильму причудливую связность. Повествование отмечено незабываемыми образами и сценами, находящимися за пределами рационального восприятия: труп Шелли Уинтерс под водной толщей; религиозная песня, которую на два голоса распевают Лиллиан Гиш, сидящая на веранде с ружьём в руках, и Роберт Митчум, следящий за ней из сада. Фильм снят в тёмных тонах, но, несмотря на это, вовсе не так пессимистичен. Важная часть его посыла (выраженная в последней части фильма) показывает, что естественная выдержка и невинность детей могут справиться с безумием, алчностью и злобой, обуревающими многих взрослых. Но что станет с этими детьми, когда они вырастут?

БИБЛИОГРАФИЯ: сценарий и диалоги во 2-м томе книги «Эйджи в кино» (“Aigee on Film”, New York, McDowell, Obolensky, 1960; переиздана в Лондоне – London, Peter Owen, 1965). Текст почти идентичен окончательной версии фильма. Также в этот том включён сценарий Африканской королевы и материал по проекту Ноа-Ноа (жизнеописание Гогена), который так и не был реализован. Французский перевод обоих сценариев (Flammarion, 1988). Сценарий также опубликован в журнале “L’Avant-Scène”, № 202 (1978). Также см. книгу Чарльза Татума-мл., посвящённую фильму (Éditions Yellow Now, Crisnée, Belgique, 1988). |

|

|

|

|