|

|

|

|

17 ноября 2008

Виктор Матизен

Рассказ Михаила Булгакова "Морфий" стал вызывать интерес отечественных кинематографистов, когда наркомания стала в России общественной проблемой. Перенести его на экран хотели Михаил Коновальчук и Сергей Бодров-младший, но у одного что-то не сложилось, а другой погиб, и в результате фильм по сценарию Бодрова снял Алексей Балабанов. Как объяснил сам режиссер, из дружеских побуждений ("я решил продолжить то, что он не успел") и по личным мотивам – потому что в своем первом институте пережил ощущения "человека, который идет вниз" (но не от морфия, а от водки).

В сценарии Бодрова "Морфий" соединен с "Записками юного врача". И в некотором смысле воссоединен, потому что Булгаков, задним числом описывая происходившее с ним в 1916-1917 гг., разделил себя на двух героев: доктора Бомгарда, к которому можно отнести "Записки", и доктора Полякова, чей дневник воспроизведен Бомгардом в "Морфии". У Бодрова и Балабанова герой один, зовут его почти как Булгакова: Михаил Алексеевич, но он – и это вторая существенная ревизия булгаковской прозы – не является рассказчиком фильма, а выступает как главный, но вполне объектный герой. Помимо этого, в фильм введены сцены и персонажи, которых у писателя вообще нет, в частности, соседский помещик, семью которого вместе с имением сжигают крестьяне, и городской врач, еврей-большевик, который вместе с революционной солдатней преследует сбежавшего из больницы героя и погибает от его выстрела.

Таким образом, рассказы Булгакова дополнены социально-политическими мотивами того времени, что, в общем, не противоречит творчеству писателя, который отнюдь не чуждался этих мотивов в других своих произведениях, хотя выступал в них не как реалист, а как сатирик и фантасмагорист. Однако эти мотивы остаются внешними по отношению к герою, ничего не решая в его личной судьбе, которая по-прежнему определяется роковым пристрастием к игле и может быть увязана с судьбоносными для страны событиями лишь спекулятивно. Как, впрочем, и то, что Балабанов показывал в Грузе 200: частный случай был возведен в общий не столько усилиями авторов, сколько усилиями интерпретаторов, совершавших некорректные мыслительные действия независимо от того, справедливы или ложны были их глобальные выводы.

Что же касается индивидуальной судьбы героя, то произведенная авторами фильма операция его "овнешнения" существенно сузила зрительскую возможность сопереживания. Ведь в исходных рассказах, написанных от первого лица, весь описываемый мир является внутренним миром героя, тогда как в фильме его внутренний мир фактически сужен до лица актера Леонида Бичевина, на котором нельзя прочесть и десятой доли того, что читается у Булгакова. Бодров в этой роли смотрелся бы лучше, но и ему было бы не под силу выразить то, что выражено словом. Остальное – пусть мастерская, но все же - только регистрация внешних по отношению к нему и по отношению к нам событий. Конечно, поскольку кинематограф в чем-то сродни спорту, следует отметить, что Балабанов первым в российском игровом кино с таким натурализмом воспроизвел на экране искромсанную человеческую плоть, над которой проводится хирургическая операция, и в этом чувственном физиологизме несомненно превзошел Булгакова, но эмоциональное впечатление от этой демонстрации неизмеримо слабее, чем от соответствующей прозаической сцены, когда читателю передаются не только внешние образы, но и переживания юного врача. ПосмОтрите Морфий и перечитаете оба первоисточника - остро почувствуете все утраты, особенно в тех местах, где Балабанов, что называется, следует тексту. Причем это – давно известные грабли, которые бьют всех экранизаторов, не принимающих в расчет многослойную структуру экранизируемых текстов и воспроизводящих только их поверхностные слои.

P.S. За три последних года в России было снято пять фильмов, героями которых стали врачи и фельдшера – Мелюзга, Простые вещи, Дикое поле, Бумажный солдат и Морфий, причем три последних вышли в уходящий год. Это больше, чем за предшествующие пятнадцать лет, из которых можно вспомнить разве что Кризис среднего возраста. Четыре из пяти (кроме Простых вещей) – в минорной тональности, особо мрачные – "Мелюзга" и "Морфий". Над тем, что бы это значило, стоит задуматься.

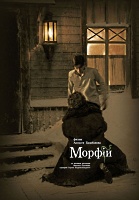

Трейлер к фильму "Морфий"

|

|

|