Антон Сазонов

Профессиональный фигурист Андрей Грязев ворвался в мир кино одним прыжком. Антону Сазонову стихийно талантливый режиссер рассказал о том, какое место в его жизни занимают фигурное катание и кино, как он находит героев для своих фильмов и что собирается делать дальше.

Читать далее

|

|

|

|

|

25 сентября 2011

Ян Левченко

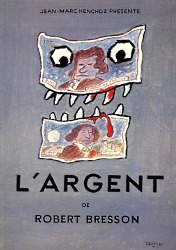

Было бы слишком грубо называть Брессона экзистенциалистом от кинематографа. Однако и Жан-Поль Сартр с его критикой выродившейся гегелевской диалектики, и Мартин Хайдеггер с его бытием-к-смерти как удостоверением человеческой целостности, и – в особенности – Карл Ясперс, утверждавший, что бытие человека являет себя в ситуации выбора, пограничного действия "по ту сторону" переживания, настойчиво обнаруживают себя в гуманистических опытах Брессона. Он последовательно ставил своих персонажей в положение проблематичности, а иногда и невозможности мысли, оставляя это право себе и зрителю-свидетелю. Лишь в Дамах Булонского леса (1945) еще сильна зависимость от языка довоенного кино с его визуальным эстетством, да и собственно от материала Дидро, тянущего за собой традиции театральной условности в демонстрации человеческих судеб. Художническое прошлое Брессона и его сотрудничество с Жаном Кокто, относящимся к поколению авангарда, делают эту картину идейно и визуально понятной. Здесь мысль озвучивается внутри повествования, а персонажи говорят между собой. Все последующие работы мастера насколько возможно очищают действие от шелухи диалогов, вещей и мизансцен, оставляя едва ли не чистую последовательность форм, призванную точно выразить идею. Образцовые примеры, неоднократно разбиравшиеся критиками (не рецензентами!) от Андре Базена до Жиля Делеза, – Дневник сельского кюре (1951) и Приговоренный к смерти бежал (1956). Молодой священник, соотнесенный с самим Христом и приносящий себя в искупительную жертву, с одной стороны, и участник Сопротивления, совершающий безнаказанный побег из тюрьмы, с другой, делают, по сути, одно и то же. Экзистенциальный выбор не имеет альтернативы: быть свободным – единственное предназначение человека, и в духовном отношении безразлично, каков инструмент обретения свободы – скорая смерть или, напротив, ее счастливая отсрочка. Как писал Делез, проводя генеалогию Брессона от Паскаля и Кьеркегора, "есть такие типы выбора, когда его можно сделать, лишь убедив себя, что выбора нет, в силу необходимости – иногда моральной (благо, долг), иногда физической (положение вещей), а порою физиологической (желание что-то иметь)". Персонажи противоположны по заданным условиям, но их траектории вступают в отношения зеркального подобия, а финал един и единственно возможен.

Несчастная Мушетт из одноименной картины (1967), национальная героиня из Процесса Жанны Д'Арк (1962), Мишель из Карманника (1959) и, тем более, осел из Наудачу, Бальтазар (1966) находятся в трудной ситуации, но не принимают никаких решений. За них это делает жизнь – в данном случае автор. Брессон без гнева и пристрастия изучает границы субъекта и вынужденно констатирует, что пространство внутри этих границ крайне ограничено. К этой мысли зритель приходит сам и формулирует ее на своем языке: для одних дефицит субъекта означает убожество человека, для других – подвиг самопреодоления. Вариантов множество, поскольку из времени-пространства фильма принципиально изъяты любые объяснения происходящего – это действия как таковые. В привычном, так сказать, обыденном фильме-истории зритель даже не замечает, как диалоги, поддерживаемые "говорящей" последовательностью сцен, избавляют от необходимости самостоятельно следить за действием. Брессон же, напротив, помещает зрителя в позицию заранее неосведомленного наблюдателя, то есть заставляет постоянно размышлять в процессе смотрения. Он лишен привычных протезов предсказуемости, будь то жанр, структура повествования или даже литературный первоисточник. От того, что зритель читал "Кроткую", "Белые ночи" и "Фальшивый купон", так называемые экранизации Брессона понятнее не станут. Скорее, наоборот. Литература для Брессона – не материал для спекуляций, а провокация, инструмент обманутого ожидания, подрыв самой практики экранизации. Брессон одним из первых модернистов пришел к тому, что нет смысла возвышаться на котурнах, чтобы достичь масштаба классики. Сама классика – не более чем конструктор, из которого можно собрать новую модель.

Проблематичность существования и дефицит субъектности, диагностированные в лентах Брессона, связаны с тем, что человек утратил Бога. Если Ницше в конце относительно уютного и цивилизованного XIX века сатанински радовался своему открытию ("Бог умер!"), то поколение европейцев, вскоре пережившее две главные бойни человечества, по достоинству оценило последствия этой духовной революции. Утверждать, что "после Аушвица искусство невозможно" (Теодор Адорно) было наивно и внеисторично – это понимали сами интеллектуалы первой половины прошлого века. Что же делать, если кончились слова, а говорить и жить, тем не менее, надо? В ответ на этот вызов кино осознало себя мощным инструментом негативного воздействия – неслучайно рождение неореализма на руинах истерзанной Европы. Негативного – в смысле бесстрастного, свидетельствующего. Новое кино находило, а не разыгрывало проблему на театральном языке, бодро возродившемся в звуковом кино 1930-х. Брессон, в отличие от неореалистов, придумал новую условность, только не формальную (авангард умер и похоронен), но экзистенциальную. Поместить почти бессловесного, закрытого героя в ситуацию выбора, который никогда не разрешается им самим, но только высшими силами – теми самыми, поспешно списанными в архив.

В этом смысле ближайшим коллегой Брессона оказывается Карл Теодор Дрейер, которого волновали те же темы на протяжении всей жизни. Параллель эта хорошо известна – истории ее изучения уделяет особое внимание Джозеф Каннин в книге "Робер Брессон: Духовный стиль в кино" (2004). Картина Процесс Жанны Д'Арк не столько вступает в поленмику со знаменитыми дозвуковыми Страстями Дрейера, сколько демонстрирует принципиальное отличие двух философских направлений. Дрейер всем своим существом принадлежит поколению исторического авангарда, и его крупные планы, мелкая пластика лиц и проработка других деталей на максимально очищенном фоне отсылают к идеям феноменологии. Брессон, акцентировавший в названии фильма "процессуальность", то есть открытость, незавершенность события, показал мир, который требует зрительского достраивания – еще Делез обратил внимание на то, что вещи не умещаются в кадре, и пространство становится фрагментарным, не сводимым к метауровню, к навязанному порядку. Экзистенция – категория подвижная, незавершенная, человек не управляет ею изнутри, как полагали феноменологи с их властью рефлексии, но отдается течению, над которым продолжает царить божественная предопределенность. Иначе и жить ни к чему.

Закончился модернистский проект, подорвавший свои основания в акте разоблачения знания как власти. Человек – создание темное, говорил старый Гете своему секретарю Эккерману. Он не знает, откуда вышел и куда идет. Все осталось по-старому. И тем не менее, протянувшаяся параллельно страшному веку, творческая биография Брессона не празднует возвращение в прошлое, но скромно свидетельствует о необходимости веры.

2 страницы

1 2 1 2

|

|

|

|