Александр Шпагин

Удивительная лента. Сегодня она воспринимается как внятная, просчитанная аллюзия на те события, которые происходили в реальности. Здесь впервые осмыслена романтическая утопия, которой грезили шестидесятники, - та, что в итоге напоролась на каменную стену, упавшую на весь советский мир после чехословацких событий 68-го. И это был конец свободы.

Читать далее

|

|

|

|

|

17 июля 2009

Иван Денисов

Наверное, нельзя поспорить с тем, что вестерны, гангстерские или самурайские фильмы мы смотрим прежде всего из-за действия. Другое дело, что одного действия всё же недостаточно для того, чтобы фильм не просто понравился или помог приятно провести время, но и надолго остался в памяти. Джон Ву или Роберт Родригес умеют ставить виртуозные боевые сцены, но редко за этими сценами скрывается что-то действительно оригинальное или неожиданное. Поэтому сравнения с экшн-пиршеством Сэма Пекинпа или Сейдзуна Сузуки они всё же не выдерживают.

В японском кино, где популярные жанры вообще очень помогли в самовыражении многим выдающимся мастерам, целому ряду виртуозных постановщиков удалось выдерживать баланс между эффектной формой и серьёзным содержанием. Если же говорить, например, о самурайском кино, то вместе с Кадзуо Икехиро и Хидео Гоша (о них на "Синематеке" уже говорилось) к таким виртуозам, безусловно, надо отнести и Эйичи Кудо. Постановка боёв в его лучших работах до сих пор ошеломляет умением режиссировать схватки немыслимой, казалось бы, 20-30-минутной продолжительности так, что не хочешь упустить ни секунды экранного времени, чтобы полностью насладиться высочайшим уровнем зрелища. При этом фильмы Кудо служат ещё и комментарием к бурным 60-м, точности и трезвости которого могут и должны завидовать авторы престижных драм, обласканных международной прессой. Да и синефилам есть чему порадоваться при просмотре шедевров Кудо - ведь режиссёр находил возможности точно и умело цитировать классику прошлого, как японскую, так и западную. Подобная многослойность всегда указывает на человека талантливого и высокопрофессионального, поэтому место Кудо в пантеоне великих мастеров японского кино сомнению не подлежит.

Эйичи Кудо родился 17 июля 1929 года на острове Хоккайдо. В происхождении Кудо уже можно усмотреть указание судьбы – он из известного самурайского рода. Предки нашего героя по приказу правительства руководили освоением Хоккайдо. В 20 же веке семейство славилось разведением скаковых лошадей (в будущем Кудо будет стараться как можно чаще использовать лошадей в своих исторических лентах). Вот только в послевоенные годы такое происхождение скорее мешало юному Эйичи. Оккупационные власти относились к потомкам самураев ненамного лучше, чем, например, большевики к потомкам дворян, видя в них потенциально опасное сословие. Так что семье Кудо приходилось нелегко, и им довелось испытать все тяготы 40-х. Кудо повезло не попасть на войну (он работал на военных стройках), но все уродства, которые сопровождали послевоенное становление Японии он наблюдал изнутри и как раз в достаточно молодом возрасте, когда и происходит становление личности. Так что он не понаслышке знал, что такое разгул преступности, бесправие обычных людей, постоянные столкновения с оккупационными американскими войсками, лицемерие властей и деятелей культуры (легко менявших взгляды и убеждения) с одной стороны и с другой - ощущение почти анархической свободы среди подростков, пытающихся найти себя среди мелких якудза, проституток и заблудившихся в Японии американских солдат. Всё это отразится в яростных фильмах 60-70-х, которые будут снимать разочарованные ветераны войны и те самые подростки.

Кудо обозначили свои бунтарские позиции довольно рано. Пока семья мечтала об Эйичи-юристе, будущий классик определил для себя совсем другой путь. Юридическое образование он всё же получил, да ещё в престижном университете Кейо, но там его больше интересовала политическая активность и участие в антиправительственной деятельности. После же университета Кудо к ужасу родственников отправился покорять театральные подмостки. Интересно, что он относился к своему самурайскому происхождению безо всякой гордости. Напротив, Кудо старался от него дистанцироваться и испытывал к сословию скорее неприязнь - за верное служение властям и чрезмерное самодовольство.

Театр Кудо покорял из-за кулис, помогая продюсерам и режиссёрам в подготовке спектаклей. Он сменил несколько театров, но успеха или необходимых денежных средств так и не получил. К личным амбициям примешивалась необходимость содержать жену, поэтому взоры несостоявшегося театрального продюсера обратились к кино. Помог ему придти в кинобизнес один приятель, который собрался устроиться работать на "Тоэй" и уверял Кудо, что именно там можно неплохо заработать. Кудо послушался, и в1952 году оказался на студии (кстати, этим приятелем был Киндзи Фукасаку). Сначала он занимался разработкой сюжетов, но со временем обратил на себя внимание студийных чиновников. Я не знаю, где японские студии набирали своих менеджеров, но порой складывается впечатление, что среди ясновидящих. По крайней мере, таланты они распознавали безошибочно и часто понимали своих режиссёров лучше, чем те сами себя. Нечто подобное случилось и с Кудо. Как-то раз его непосредственный начальник предложил нашему герою отправиться на студийное подразделение в Киото, которое специализировалось на "дзидай гэки", то есть исторических и самурайских фильмах. Кудо со своим желанием держаться от всего самурайского подальше наотрез отказался. Он видел себя исключительно в "гендай гэки", то есть фильмах на современном материале, которые снимались на токийских площадках "Тоэй". Босс, однако, продолжал настаивать, ежедневно напоминая Кудо о переезде в Киото. "У меня нет опыта в жанре", - попытался отбиться будущий мэтр. "Есть. Ты же играл в детстве в самураев и бегал с игрушечным мечом? Этого достаточно", - не сдавался представитель студии. Но Кудо устоял и перед такой железной логикой. Несговорчивый молодой талант был отправлен в Киото уже в приказном порядке. Театр Кудо покорял из-за кулис, помогая продюсерам и режиссёрам в подготовке спектаклей. Он сменил несколько театров, но успеха или необходимых денежных средств так и не получил. К личным амбициям примешивалась необходимость содержать жену, поэтому взоры несостоявшегося театрального продюсера обратились к кино. Помог ему придти в кинобизнес один приятель, который собрался устроиться работать на "Тоэй" и уверял Кудо, что именно там можно неплохо заработать. Кудо послушался, и в1952 году оказался на студии (кстати, этим приятелем был Киндзи Фукасаку). Сначала он занимался разработкой сюжетов, но со временем обратил на себя внимание студийных чиновников. Я не знаю, где японские студии набирали своих менеджеров, но порой складывается впечатление, что среди ясновидящих. По крайней мере, таланты они распознавали безошибочно и часто понимали своих режиссёров лучше, чем те сами себя. Нечто подобное случилось и с Кудо. Как-то раз его непосредственный начальник предложил нашему герою отправиться на студийное подразделение в Киото, которое специализировалось на "дзидай гэки", то есть исторических и самурайских фильмах. Кудо со своим желанием держаться от всего самурайского подальше наотрез отказался. Он видел себя исключительно в "гендай гэки", то есть фильмах на современном материале, которые снимались на токийских площадках "Тоэй". Босс, однако, продолжал настаивать, ежедневно напоминая Кудо о переезде в Киото. "У меня нет опыта в жанре", - попытался отбиться будущий мэтр. "Есть. Ты же играл в детстве в самураев и бегал с игрушечным мечом? Этого достаточно", - не сдавался представитель студии. Но Кудо устоял и перед такой железной логикой. Несговорчивый молодой талант был отправлен в Киото уже в приказном порядке.

В Киото Кудо сначала работал ассистентом у добротных постановщиков вроде Тадаши Савашимы, на не слишком великих фильмах. В основном - на самурайских мюзиклах (да, были и такие) с актрисой и певицей Хибари Мисорой. Потом Кудо стал получать собственные постановки, преимущественно не слишком примечательные (тетралогия Кровавая история Дзирочо 1960 года, Цветы на дороге 1961 года и т.п.), хотя поклонники режиссёра и в них находят сцены, выдающие безусловный талант, особенно при постановке сцен действия. Драма же История жены рыбака 1961 года показала, что человеческие характеры интересуют режиссёра не меньше боевых эпизодов. В любом случае, все эти ленты помогли постановщику отточить свой стиль.

Творческий взрыв в кинематографе Японии 60-х, обусловленный прежде всего экспериментами с жанровым кино, конечно, затронул и самурайские фильмы. Мне уже доводилось писать о шедеврах той поры, снятых Хидео Гоша или Кадзуо Икехиро, и именно Кудо суждено было присоединиться к этим мастерам и составить вместе с ними когорту выдающихся реформаторов жанра.

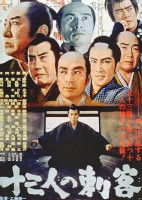

1963 стал поворотным для "Тоэй". Успех Театра жизни Савашимы ознаменовал начало бума на якудза эйга и "нинкйо", а самурайские ленты 13 убийц Кудо, История о жестокости бусидо Тадаши Имаи и Жестокая история времён падения сёгуната Тай Като (последний вышел уже в 1964) объявили о новой эре в "дзидай гэки". На смену незатейливой развлекательной продукции и скучным экзерсисам на потребу мировой кинокритики пришли жестокие, реалистические, поощряющие творческое свободомыслие и новации, но одновременно и весьма зрелищные ленты. Может быть, зрелищность именно в фильмах 1963 года не так заметна. Кудо, например, избрал манеру разжимающейся пружины. На протяжении полутора часов экранного времени он готовит зрителя к решающей битве, тщательно воссоздавая исторический фон, обрисовывая характеры и поражая изысканным чёрно-белым изображением. Фильм по сценарию замечательного мастера жанра Канео Икегами рассказывает о создании отряда самураев для ликвидации вышедшего из-под контроля феодала. Кудо порадовал киноманов не только отсылками к японской самурайской классике, но и неожиданной перекличкой с западными фильмами. Противостояние главы отряда убийц (ветеран Кьезо Катаока) и шефа охраны злодея - феодала (Рюхей Учида), испытывающих уважение друг к другу и осознающих свою обречённость, но готовых идти до конца во всём, напоминают нам о достойных соперниках из американских вестернов и гангстерских фильмов или французских криминальных лент. Последние же полчаса Кудо отдаёт и сегодня ошеломляющей битве на узких улочках небольшой деревни, где присущая "дзидай гэки" изощрённая фехтовальная хореография уступает место грубости уличных боёв. Но по зрелищности эпизод превосходит все боевые сцены, сделанные на "Тоэй" в 50-е.

3 страницы

1 2 3

|

|

|

|