|

|

|

|

25 июля 2008

Владислав Шувалов

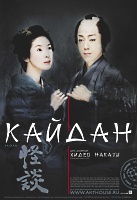

Под стать фантомной реальности кино о привидениях, бытует несколько мифов, связанных с новым фильмом Хидэо Накаты, одного из лидеров японского киноэкрана нулевых. Первый миф, и самый очевидный, надо рассеять сразу – Кайдан /2007/ не имеет никакого отношения к легендарному эпосу Кайдан /1964/ Масаки Кобаяси; печальный однофамилец, и только. Почему "печальный"? Потому что фильму, который априори способен угодить на одни весы с шедевром, пробившим стены жанровых резерваций, прорвавшим государственные границы и получившим в 1965-м году спецприз жюри Каннского кинофестиваля, не позавидуешь. Однако оба фильма базируются на разных литературных основах. Кайдан Кобаяси, как известно, был поставлен по новеллам Лавкадио Хёрна, в основе фильма Накаты лежат произведения Энто Санютэя, писателя XIX века. Под стать фантомной реальности кино о привидениях, бытует несколько мифов, связанных с новым фильмом Хидэо Накаты, одного из лидеров японского киноэкрана нулевых. Первый миф, и самый очевидный, надо рассеять сразу – Кайдан /2007/ не имеет никакого отношения к легендарному эпосу Кайдан /1964/ Масаки Кобаяси; печальный однофамилец, и только. Почему "печальный"? Потому что фильму, который априори способен угодить на одни весы с шедевром, пробившим стены жанровых резерваций, прорвавшим государственные границы и получившим в 1965-м году спецприз жюри Каннского кинофестиваля, не позавидуешь. Однако оба фильма базируются на разных литературных основах. Кайдан Кобаяси, как известно, был поставлен по новеллам Лавкадио Хёрна, в основе фильма Накаты лежат произведения Энто Санютэя, писателя XIX века.

Тот факт, что Наката не собирался тягаться с наджанровой японской классикой, говорит в его пользу – дело это безнадёжное. Его целью был другой эшелон – японские фильмы ужасов 50/60-х годов, кино "второго сорта", в котором не были заинтересованы ни фестивали, ни мировая публика, ни большая история – оно производилось и потреблялось без замаха на долгосрочный успех. Но в эпоху глобального сетевого киноманства, когда превыше всего стали ценить раритетную экзотику и профессиональный бзик на локальных артефактах, забытые фильмы расцвели бурным цветом, получив новое рождение. Это подводит ко второму мифу: он представляет фильм Хидэо Накаты как оригинальный, хотя Кайдан вполне можно рассматривать как римейк. В интервью газете "The Japan Times" режиссер признавался, что его издавна воодушевляли ленты Нобуо Накагавы, одного из представителей нишевого жанрового кино, в активе которого были и "фильмы о привидениях". Несомненно, что Хидэо Наката видел одну из самых известных работ Накагавы – Призрак омута Касанэ /1957/, в основе которой лежит та самая новелла Энто Санютэя – и это позволяет трактовать опыт Накаты не как экранизацию сказания, а как вольный римейк картины своего жанрового предшественника. Вынесенный в заглавие омут Касанэ – это высверленный водоворотами участок реки, топкое место, являвшееся, согласно легендам, прибежищем для загубленных душ и обиталищем призраков. …На дне реки пытается скрыть труп убиенного ростовщика самурай Синдзаэмон, отказавшийся уплатить долг своему кредитору. За мгновение до смерти ростовщик проклинает убийцу и его род. Через некоторое время бесчестный самурай сходит с ума, убивает жену и кончает жизнь самоубийством, а его ребенок, Синкити, остается на попечении воспитателя. Спустя 25 лет красавец Синкити, промышляющий мелкой торговлей, влюбляется в одну покупательницу - женщину, много старше себя, но не утратившую свежести и красоты. Тоёсига оказывается старшей дочерью ростовщика, убитого отцом Синкити. Некогда наложенное проклятие навлекает беду на обоих героев, их страсть оборачивается кошмаром, описывая знакомый круг - умопомешательство, смерть и снова проклятие, которое будет множить новые преступления…

Как и положено классическому кайдану, действие его происходит в феодальную эпоху. Герои носят традиционные кимоно и причёски с выбритым теменем, строго соблюдают церемониал и законы приличия, обитают в жилищах с раздвижными перегородками вместо стен и деревянными полами, устланными циновкой из прессованной соломы. Исторический антураж вызовет умиление и знакомые чувства у знатоков японского кино, но немудрено догадаться, что по этой же причине на нём заскучает современный зритель (основной контингент поклонников j-horror'а, как известно, составляет молодёжь). Тут стоит развеять и третий миф. Фильм Хидэо Накаты вряд ли можно отнести напрямую к j-horror'у – мутировавшему жанру японских страшилок об одиночестве японца в современном мегаполисе, быт которого омрачен агрессией медиатехнологий (Звонок), нашествием гэджетов (Один пропущенный звонок) и чувством отчужденности в сирых квартирах заброшенных кондоминиумов (Темные воды). Обращение к старому кино указывает на зрелость восточного художника, способного работать в разных направлениях, знающего историю и символизирующего жизнеспособность прежних художественных традиций. В этой связи можно вспомнить Такэси Китано, который достигнув успеха на ниве современных сюжетов, в своём одиннадцатом фильме обращается к самурайскому мифу о слепом фехтовальщике, Дзатоити, популярному в кинематографе 60/70-х годов. Наката, как состоявшийся автор, делает нечто вроде реверанса классике жанра. Настоящий кайдан – это не гонки на выживание и не кровавая жатва, а изящная фольклорная конструкция, в которой сказка - ложь, но с намёком. Механика кайдана строится на сугубо житейских проблемах, что составляет почву для нравоучительных выводов вроде того, что расплата за преступление неминуема, что супружеская измена чревата, что долг платежом красен, яблоко от яблони не далеко падает, и всё тайное когда-нибудь становится явным. Правда, у японцев тайное с явным нередко меняются местами, как меняются ролями живые герои и их призрачные спутники. Давно подмечено, что в японском фольклоре границы между реальным и потусторонним миром может не быть вовсе, а призраки могут беспрепятственно путешествовать туда-сюда, приходя в мир живых - и необязательно с коварными намерениями. Для Накаты подобный подход сложноват и противоречит заданной установке. Режиссер выложил, как на духу, что снимал свой Кайдан не для ценителей древностей, а для зрителей образца 2007 года. И это заметно. С одной стороны, он будто стремится придерживаться канона: фильм открывает певец-сказитель в манере национального театра (дзёрури), первая треть фильма развивается в манере сёмингэки, вялотекущей семейной истории, без видимых признаков кошмара. Планы снимаются с нижней точки, нет излишеств в рапидах и трэвелингах, на роль Синкити, "синей бороды", приглашен актер театра кабуки Кикуноскэ Оноэ. Кровавые эпизоды разыграны нарочито, с применением кустарных средств, без компьютерной аффектации. Заскучавшие на первой половине фильма школьники ещё могут простить фольклорную окантовку, специфический артистизм (нимаймэ), тягучесть сюжета и путаницу лиц (по ходу фильма героя окружают пять женщин), но при виде архаического грима и "аццтойных" спецэффектов они окончательно впадают в прострацию. Впрочем, провал пубертатных запросов нельзя связать с достоинствами фильма. Зритель, воспитанный на японской классике, способен оценить подражательные старания Хидэо Накаты по возрождению духа старого кино, но ему, как никому другому, заметен разбег фальсификации прозападного продукта. У постановщика лучших джей-хорроров в мире проблемы с воображением – Наката выставляет примитивное освещение, снимает по-театральному занудно, монтирует прямолинейно. В его кайдане нет изобразительного шаманства, направленного не на синтез кадров тривиального ужаса, а на рождение образов мистического видения, нет музыкальной интонации и сюрреальной красоты раскрашенных "павильонных" пейзажей, которые снимали межеумочную границу между мирами, от чего зритель заходился судорогами и восторгом. Наката, подобно своим подопечным, напоминает никак не живчика, а именно напудренного призрака в старых доспехах. Можно лишь утешиться мыслью, что Хидэо Наката нашёл для себя хоть какую-то роль в галерее почившего жанра. Вряд ли кто-то ещё из его соратников сегодня способен отважиться на такой риск для карьеры, как освоение национального достояния.

|

|

|