Вместе с тем, упрямая наука об искусстве и даже ветреная художественная критика – это одно, а массовый вкус – нечто совсем другое. Натуралисты были салонными мастерами, работавшими не для вечности, а для денег и сиюминутной репутации. В России такую же роль играли передвижники, которые своими мобильными выставками тоже в основном зарабатывали деньги, а о развитии художественных принципов заботились в свободное время. Людям нравилось такое искусство, его покупали. Публика начала XXI века не слишком отличается от публики индустриальной эпохи в том, что касается механизмов идентификации с искусством. Достаточно заглянуть в онлайн-дневники с любовно подобранными картинками на тему "Нечто в искусстве" (дети, вампиры, мебель, рабочие, обнаженные и другие занимательные объекты). Они пестрят картинами "неизвестных" художников – датчанина Ханса Андерсона Брендекильде, венгра Иштвана Чока, шведа Андерса Зорна.

"Адепт критического правдоподобия", как называл массового зрителя Ролан Барт, не будет лазать в дебрях нефигуративного искусства, сколько бы ему ни разъясняли его мировое значение. Воспитанный кинематографом, телевидением и встроенной камерой телефона, потребитель ищет в архаичной визуальной статике сходства с опытом собственных впечатлений. И находит. Практически так же, как посетитель салона 1880 года.

Спор о природе и смысле натурализма начался с момента, когда Эмиль Золя выпустил статью "Экспериментальный роман" (1881), где впервые осознанно использовал этот термин. Его генеалогия очевидна – Ипполит Тэн писал в "Философии искусства" (1865) об отсутствии существенных отличий между химией, сельским хозяйством и литературой. Дмитрий Писарев заранее превзошел его, еще в 1861 году заявив в статье "Схоластика XIX века", что "реальной" жизни вовсе не нужна философия, и сапоги, несомненно, выше Шекспира. Ему казалось, что он развивал идеи Белинского, открывшего "натуральную школу", но в большей степени ему обязано своим появлением русское ницшеанство с его нигилистическим позерством. Кажется, именно Писарев придумал термин "реализм" в современном смысле, противоположном его пониманию в русле средневекового платонизма (идеи первичны по отношению к материи). Натурализм, конечно, не совсем равен реализму. Один сохраняет бесстрастность, второй не скрывает социальной ангажированности. Но в итоге все равно выходит одно и то же.

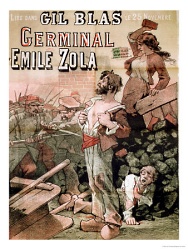

"Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей". Некрасов в присущей ему заостренной, если не кликушеской форме выразил устремления демократической русской общественности. Золя был холоднее и мастеровитее (все-таки прозаик), и поднимать кого-либо на борьбу он вряд ли собирался. Социалист по убеждениям, он как писатель вполне симпатизировал мелкобуржуазной среде, описывая как образцовых ее представителей в "Дамском счастье", так и пролетариат, воспроизводящий мещанские ценности в "Жерминале". В этом смысле натурализм Золя содержал в себе диагноз: пролетариат выроет могилу капитализму не по убеждениям, как утверждал Карл Маркс, но вследствие недовольства своим материальным положением. Остальное его не интересует и находится в руках умелого пропагандиста, что бы там ни обличала склонная к мелодраматизму карикатура. Социальная критика в русле натурализма прикидывалась органичной, "природной", как лес, пашня, дождь и камень на дороге. Подмечать язвы – естественно, тем более, когда тело без них не обходится. Изображать надо все – вот единственно верный принцип, восходящий еще к идеологии Ренессанса, открывшего наличие вида в окне.

Натуралистическая живопись создает с натуралистической литературой максимально возможный унисон – с поправкой на то, что речь идет о принципиально различных типах репрезентации. Литература – транслятор идей, описание за редчайшим исключением есть рассуждение с использованием условного словесного языка. Изобразительное искусство, которое в век фотографии с особой остротой ощутило свою безмолвную выразительную силу, независимость образов от идей, говорит на интуитивно безусловном языке, который прост для пользователя и несоизмеримо более сложен для исследователя. Отчужденная от руки художника, фотография помогла живописи освободиться от экстаза копирования и акцентировать вариативность индивидуального видения. Те, кто всерьез переключился на самовыражение, способствовали преодолению живописи как таковой в системе авангарда. Но их было немного. Последнюю четверть XIX века на художественном рынке Европы царил натурализм, относительно простой для восприятия рядовым зрителем и критиком, который, с одной стороны, опекал зрителя, а с другой – полагал, что представляет его интересы. Если изображение узнаваемо и соотносимо с памятью или опытом зрителя, вопрос о степени узнавания и, в конечном итоге, правдоподобия выходит на первое место. Вопрос "как?" в отношении протокольной точности натурализма кажется неуместным, и художественная критика осуществляет характерную подмену, считая, что картины – это такие же носители идей, что и литературные тексты. Именно это заблуждение адептов "реалистической" картины ретроспективно подметил Роман Якобсон в своей знаменитой статье "О художественном реализме" (1921).