Иван Кислый

Неполным будет утверждение, что в Аире Вайда виртуозно соединил литературную основу с документалистикой. Нет, более того: он поставил под вопрос сосуществование жизни и кинематографа. Вайда спрашивает: перестает ли жизнь, заснятая на пленку, быть жизнью? И дает вполне однозначный ответ.

Читать далее

|

|

|

|

|

4 ноября 2009

Олег Ковалов

Экранная пародия - жанр, словно созданный для истинных киноманов. Но снимают их не часто и пародируют обычно телевидение или фильмы массового спроса - хотя эстет насладился бы, скажем, изысканной пародией на "авторское" кино. Объясняется это просто: холст и бумага доступны каждому - рисуй и пиши что хочешь, а кино - искусство "затратное". "Акула бизнеса" ещё профинансирует пародию на то, что хорошо известно населению, то есть - на то же жанровое кино, ибо пародия, скажем, на Антониони или Сокурова массовому зрителю будет абсолютно непонятна и неинтересна. Вот и выходит, что экранные пародии обычно так же стандартны и предсказуемы, как и сами стандартные детективы, вестерны или фильмы про вампиров, которые в них высмеиваются.

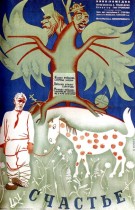

В этом году ценители пародий могут отметить сразу две славные даты: 45 лет со дня выхода на экраны шедевра этого жанра, фильма Лимонадный Джо (р. Ольдржих Липский, ЧССР, 1964) и - 75 лет классической ленте Счастье (р. Александр Медведкин, СССР, 1934). Один из этих фильмов известен всем и каждому, другой же - в качестве пародии рассматривать вообще не принято, хотя он пародировал не только серийную кинопродукцию, но и - диво дивное! - "авторские" фильмы своего времени.

Советское кино 30-х считалось столь унифицированным, что, когда в 60-е годы с изумлением "открыли" Александра Медведкина, его лубочные комедии показались пёстрым цветком, чудом пробившим слои серого асфальта. Но, как ни странно, именно они, вроде бы предельно игнорируя кинопроцесс, были предельно к нему пристрастны. Фильмы Медведкина так метко подмечали черты и промахи советского кино, что походили на этакие дразнилки.

В фильме Счастье живописалось, как разнообразные мытарства, которые претерпевал сельский бедняк Хмырь, превращали его при старом режиме в забитое, под стать безропотной рабочей скотинке, существо - зато при советских колхозах он распрямился, задышал полной грудью и зажил, наконец, по-человечески. Этот "великий перелом", впрочем, зрители ничуть не ощущали - ленту прошивала ироническая и вообще какая-то непочтительная к возвышенным материям интонация, и обе "половинки" биографии Хмыря представали на экране в одинаково гротескном виде.

Фильм предназначался для показа в деревнях и поэтому запускался как "немой" - не везде ещё были "звуковые" киноустановки. Однако в этой ленте, "притворявшейся" незатейливой агиткой для села, было столько озорных отсылок к громким творениям киномэтров, будто её делали не для новых участников Общества "Долой неграмотность!", а для искушённых киноманов.

Вот карикатурный попик, символически умирая "как класс", выделывает почти акробатические фортеля - бьётся оземь с какими-то клоунскими подскоками. Как не вспомнить здесь знаменитую кинопоэму Александра Довженко, где кулак Хома, крутясь как червь, ввинчивается головой в символически отторгающую его землю. Мудрая кончина старца из той же величавой Земли отзывается у Медведкина кадрами, где затравленный жизнью мужичонка Хмырь, деловито сладив себе гроб, на виду всей округи смиренно приготовляется к смерти. Старец у Довженко тихо отходил в иные края среди курганов созревших плодов - на чахлой яблоньке, торчащей в кадре рядом с Хмырём, висят такие же сиротливые, как и он сам, плоды-заморыши. Поэтому тем же движением, что и довженковский дед, он обтирает о рукав не наливное яблоко, а - заветную, явно припрятанную на чёрный день осьмушку бедняцкого хлеба.

Интересно, что в начале эпизода "отрицательный" Фома протягивал Хмырю именно огромное яблоко. На этом действии поставлен столь весомый акцент, что внешним сюжетом его не объяснишь - с чего бы вдруг мироед стал подкармливать того, из кого выжимал последние соки? Исправился, что ли?.. Но в жесте Фомы проглядывает какая-то провокационность. В чём же она?.. Наш современник - в полном недоумении, однако кинематографическая общественность первой половины 30-х вполне понимала острый полемический смысл этих кадров.

Земля стала художественной сенсацией, о ней шли жаркие баталии, тем более, что судьба фильме висела на волоске - не в последнюю очередь из-за фельетона в стихах, которым разразился Демьян Бедный в номере "Известий" от 4.04.1930. Он писал без обиняков: это - "кулацкая кино-картина" (Демьян Бедный. "Философы". Цит. по: "Киноведческие Записки", 1994, № 23. С. 155). А роскошные яблоки, которыми любуется её автор, соответственно, кулацкие - какие же ещё? В советском колхозе и хлеба-то не хватает, а тут, как в светлом раю - такие изыски!..

Эти яблоки, воспетые Довженко, просто не давали покоя стихотворцу - в своём длиннейшем фельетоне он вспоминал их не раз и не два. Из его рассуждений прямиком вытекало, что яблоко - какой-то подозрительный, чуждый, едва ли не антинародный продукт питания: "кулацкое яблочко" (Там же. С. 157), - так и припечатывает этот фрукт Демьян Бедный.

Громкие газетные публикации тех лет облетали страну, и гротескный фельетон о Земле не мог не зацепить боевитого, живущего общественными страстями Медведкина - на свой лад он и отразил в фильме её главные тезисы. Богатей Фома, выходит, не просто угощает соседа яблочком, а подсовывает ему, так сказать, тонкую идейную отраву - которая куда страшнее того зелья, которым коварно пропитывала своё яблоко ведьма, чтобы сгубить доверчивую Белоснежку. Яблоко в кадрах Медведкина выступает как орудие врага - немудрено, что бедняк Хмырь, проявив классовое чутьё, на него даже и не взглянул, а полез в карман за родимым хлебушком.

В Старом и новом (1929) Сергей Эйзенштейн блеснул "балетом тракторов" - нарезая борозды "кругами", они выписывали на пашне ненужные земледелию, но эффектные для экрана конструктивистские композиции. В схему этого кадра Медведкин внёс озорную мотивировку, снижающую высокие абстракции Эйзенштейна: в поле, прямо на расстеленной салфеточке, стоит бутыль с водкой, а тракторист катается вокруг неё, борясь с искушением. Эту приманку для нестойких граждан выставил неугомонный вредитель - понятно же, что народ пьёт не сам по себе, а исключительно по наущению агентов империализма.

Вспоминают, как хохотал Эйзенштейн при виде столь невеличественной транскрипции своего "механического балета". Он наверняка узнал и другую пародию "на себя" - односельчане склонили головы возле бездыханного Хмыря, только что совершившего подвиг, и внешне эти кадры удивительно напоминают прощание народных масс с павшим матросом из фильма Броненосец Потёмкин (1925) - в одном из них Хмырь, вздевший к небесам острый носик, снят в том же "патетическом" ракурсе, что и Вакулинчук. Об отсылке к шедевру Эйзенштейна совсем уж наглядно говорит и такая "морская" ассоциация, как матросский тельник на "отрицательном" Фоме, который с притворной скорбью застыл у тела самоотверженного Хмыря - хитрый враг как бы для маскировки напялил на себя униформу героя революции.

3 страницы

1 2 3

|

|

|

|