Иван Кислый

Неполным будет утверждение, что в Аире Вайда виртуозно соединил литературную основу с документалистикой. Нет, более того: он поставил под вопрос сосуществование жизни и кинематографа. Вайда спрашивает: перестает ли жизнь, заснятая на пленку, быть жизнью? И дает вполне однозначный ответ.

Читать далее

|

|

|

|

|

8 октября 2009

Ян Левченко

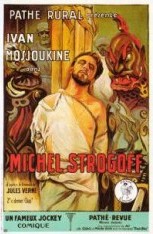

В 1920 году Мозжухин вместе с ателье Ермольева навсегда покидает Россию. Он недолго работает с Протазановым, который уже в 1923 году вернется в Россию. По известности и резонансу Грустная авантюра (1920) и Справедливость прежде всего (1921) не сравнимы с его Аэлитой (1924) – присягой на верность советской власти. Мозжухин пробует снимать совместно с развернувшимся в эмиграции режиссером Александром Волковым (Дитя Карнавала (1922)) и самостоятельно (Костер пылающий (1923)). После заметной и получившей хорошую прессу роли драматического артиста в ленте Кин (Александр Волков, 1924) Мозжухина начинают приглашать весьма известные французские постановщики – Жан Эпштейн, Марсель л'Эрбье. Несмотря на их стойкую репутацию авангардистов в теории и практике кино (оба активно писали основательные киноведческие труды), картины Лев Моголов (1924, Жан Эпштейн) и Покойный Матиас Паскаль (1925, Марсель л'Эрбье) нельзя назвать особо новаторскими. Тем не менее, талант Мозжухина пригодился за пределами русской диаспоры. Матиас в картине по пьесе Луиджи Пиранделло – воплощение двойственности, самоходная маска, под которой оказывается еще одна, та, что указывает на себя пальцем. Ирония образа была мощной и сложной. Взгляд снова пригодился, затмевая визуальные трюки – обилие наплывов, двойной экспозиции и всего прочего, чем в середине десятилетия уже было не удивить взыскательного зрителя.После неожиданно шумного успеха в США экранизации романа Жюля Верна Мишель Строгов (1926, Вячеслав Туржанский) Мозжухина приглашает сниматься компания Universal. Он с радостью соглашается – выбора нет, все прочее неразумно. Роман Верна – это густая раскидистая клюква, гротескная сказка о России, к которой восходит послевоенная экранизация Доктора Живаго. Туржанский и Мозжухин, игравший в фильме главную роль царского посланника Михаила Строгова (невозможная фамилия!), пытались, как могли, смягчить буйные глупости оригинала, но, как выяснилось, от фильма ждали именно экзотики. Наивные русские не знали, что в ином качестве они вряд ли могут быть интересны за океаном. Это не ближняя Франция, чей язык знали в России целые сословия, это общество, само создающее себе традиции и диктующее всем прочим, чему стоило бы соответствовать. Во всяком случае, таков Голливуд второй половины 1920-х. Гриффит всем надоел, Видор слишком умен, Штрогейм – просто сумасшедший. Больше бодрости, позитива и гламура! Экзотические казаки из Сибири – тоже сойдет!

Прекрасный и жестокий Голливуд, входивший во вкус "золотого века", с недоверием отнесся к бешеным глазам русского трагика Мозукина. Так его именовала американская пресса, начиная с 1917 года, когда Февральская революция вызвала в США волну интереса к "демократической России". О Мозжухине много писали в связи с его отъездом за границу – в первой половине 1920-х годов он никак не мог пожаловаться на дефицит внимания к своей персоне. Но Франция потому и приняла русских кинематографистов относительно благосклонно, что усматривала некоторое родство принципов режиссуры и актерской игры. В Америке все было несколько иначе. Молва в эмиграции, а затем и в легковерном советском киноведении приписала неуспеху Мозжухина в Голливуде "слишком человеческий" подтекст. Дескать, не поместился широкий русский человек в узкий американский лифт, возносящий счастливчиков на верхние этажи социального успеха. А то и специально ушлые еврейские продюсеры выписали великого русского актера в Америку, чтобы устранить конкурента – в проекты не брать, денег не платить, разорвать и выкинуть. Старая, хоть и не добрая песня.

Если бы за процессом наблюдал циничный Чехов, он наверняка припомнил бы свой сатирический рассказ, где трагик Феногенов "кричал, шипел, стучал ногами, рвал у себя на груди кафтан, <…> трясся, как в действительности никогда не трясутся, и с шумом задыхался". Мозжухину было не на что надеяться на фоне пластичной, динамичной американской актерской школы, прилежно и технологично осваивавшей систему Станиславского. Русские киноактеры, напротив, исторически выросли на стандартах провинциальной антрепризы с ее аляповатой эмоциональностью. А уж о владении телом не было и речи – в русском кино артисты принимали, скорее, патетические позы и "делали лицо". Мозжухин, хоть и был первым среди них, но на принципиально ином уровне профессионализма оказался никому не нужен. Не помог ему и неподдельный интерес к американскому кино, который он испытывал, работая над французскими ролями. Хорошо знавший Мозжухина режиссер Волков предрекал ему неизбежную травму при попадании из кустарного уюта в отчужденную индустрию. Эмигрантская Франция сообща скорбела о том, что мастер героического репертуара едет за океан осваивать приемы комика Шарло и гимнаста Дугласа Фербенкса. В своей блестящей книге "Рабы немого" историк Рашит Янгиров писал: "Доморощенный "американизм" Мозжухина никого не интересовал и остался невостребованным".

Единственный американский фильм с его участием назывался Капитуляция (1927) по пьесе "Лия Лион" Александра Броуди в постановке Эдварда Сломана. Мозжухин сыграл благородного князя, спасающего еврейскую девушку от погрома; действие происходит в оккупированной царскими войскам Галиции. К слову Капитуляция добавить нечего: рецензенты раздраженно посмеивались, называя фильм "театром ужасов" во вкусе гран-гиньоль. Почему-то Мозжухин так и не снялся в предусмотренной контрактом картине "Польская кровь", режиссером которой должен был стать именитый Пауль Лени. Возможно, сработал неблагоприятный для новых проектов режим экономии, внедренный на голливудских студиях в канун прихода звука. Возможно, был конфликт с главой Universal Карлом Леммле. Это было фиаско. Практически смерть Ивана Ильича.

Мозжухин вернулся в Европу. Сначала – в Германию, где пытался сниматься в фильмах, предусмотренных контрактом с Universal (Адъютант царя (1929, Владимир Стрижевский)), потом во Францию. Реальный приход звука только добавил драматизма его положению. Лебединой песней "немой выразительности" Мозжухина стал фильм Волкова Белый дьявол (1930). Актер пытался заговорить вместе с кинематографом, но то ли не сумел, то ли не захотел. Это не было уж так типично ля звезд немого кино, как любят друг за другом повторять авторы популярных очерков. В Советской России прима ФЭКСов Елена Кузьмина обнаружила у себя голос редкостной противности, но убиваться не стала, а ее говорящие героини (Одна, У самого синего моря, Тринадцать) стали не менее обаятельными, нежели "немые". Без проблем заговорил любимец публики Николай Баталов – Путевка в жизнь пользовалась таким же шумным успехом, что и Третья Мещанская. Старорежимный актер и режиссер Владимир Гардин искренне смаковал свою первую звуковую роль во Встречном Сергея Юткевича-Фридриха Эрмлера. В эмиграции Ольга Бакланова удачно болтала в чудесных Уродцах Тодда Браунинга (одногодках Встречного – 1932) и вернулась из кино на театральные подмостки вовсе не из-за звука. Что же до Мозжухина, то его звуковая карьера насчитывает всего три-четыре фильма, оставшихся незамеченными. В 1934 году он доходит до того, что пытается переснять в звуке Дитя карнавала 1921 года, вновь обратившись за помощью к Волкову. Но русский кинематограф во Франции переживает не лучшие времена. Близятся темные годы Европы. Литераторы работают таксистами и лифтерами, они могут писать в стол. Кинематограф диаспоры, по определению требующий обширных инвестиций и профессиональной самоотдачи, задыхается.

Вместе с ним задыхается русский актер Иван Мозжухин. Осенью 1938 года у него диагностируют туберкулез. Болезнь протекает стремительно. В январе 1939 года Мозжухин умирает в госпитале Нейи, не увидев ни начала войны, ни позора Франции, ни Сержа Лифаря, танцующего в "Гран Опера" для гитлеровских чинов, сидящих в президентской ложе. Счастья на долю уроженца Пензы, из крестьян, выпало немало. Более 130 игровых картин. Миллионные тиражи открыток, над которыми заливались слезами гимназистки и белошвейки. Его собственные слезы в немигающих глазах. И музыка, сводящая с ума, – тоска по России, которую не утолила ни любимая Франция, ни деловитая неуютная Америка. Гражданином мира он не стал. Вряд ли он даже знал, что такие бывают.

2 страницы

1 2 1 2

|

|

|

|