Антон Сазонов

Профессиональный фигурист Андрей Грязев ворвался в мир кино одним прыжком. Антону Сазонову стихийно талантливый режиссер рассказал о том, какое место в его жизни занимают фигурное катание и кино, как он находит героев для своих фильмов и что собирается делать дальше.

Читать далее

|

|

|

|

|

20 сентября 2009

Ян Левченко

Они начали шведскую кинематографию на пару с Морицем Стиллером. Почти ровесники (Шестрем на пять лет старше Стиллера), они начинали на театральных подмостках, снимали по нормам раннего кино по 9-10 фильмов в год, достигли немалых высот в самых разных жанрах, оба уехали в Голливуд и оба вернулись. Один – слегка уставшим от славы, второй – едва ли не освистанным. Шестрем быстро остался один. Стиллер умер в расцвете лет, страдая от тяжелой депрессии и алкоголизма. В 1957 году уже несомненный в своем величии Ингмар Бергман был счастлив получить согласие Шестрема участвовать в фильме Земляничная поляна. Роль профессора Борга стала своеобразным завещанием мастера, которому в ту пору было 78 лет.

Шведы пришли на европейский рынок одновременно с русскими. Первое объединение шведских деятелей кино Svenska Biographteatern (далее Svenska Bio и Svensk Filmindustri, существующее по сей день) возникло в 1907 году, его основали в небольшом городке Кристианстаде фотографы Карл Магнуссон и Юлиус Йенсон. Они же через два года приступили здесь к съемкам игровых картин. Им шведский кинематограф обязан появлением Шестрема. Малоизвестный актер и режиссер Шведского театра в Хельсинки был замечен и приглашен в кино, так как обнаруживал природную склонность к выразительной мимике. Свои лучшие фильмы он снимет именно с Юлиусом Йенсоном, ставшему основателем шведской операторской школы.

В классической "Истории киноискусства" Ежи Теплиц отмечает, что в большинстве кинематографических стран (Франция, Германия, США) индустрия развивалась по одной и той же схеме: пионеры быстро уступали место более ловким коммерсантам, ставившим на поток чужие изобретения. Но Швеция, по мысли Теплица, сумела не повторить этот банальный ход. Магнуссон и Йенсон были лидерами отрасли вплоть до прихода звукового кино, что, по всей видимости, объяснялось специфическим шведским провинциализмом. Несмотря на обширную территорию страны, вся ее культурная жизнь была сосредоточена на южном побережье, поближе к Дании – имперскому центру Скандинавии. Деятели культуры если и мигрировали, то, скорее, с полуострова на континент. Кинематограф держался не столько на коммерческой выгоде, сколько на энтузиазме его производителей.

До 1916 года ни Стиллер, взятый в "Свенска Био" в качестве режиссера, ни Шестрем, поначалу только снимавшийся в кино, никого за пределами Швеции не интересовали. Как режиссер Шестрем дебютировал в 1912 году, а уже через год появилась его экранизация романа Нильса Кроока Ингеборг Хольм (Ingeborg Holm), которая в ретроспективе выглядит одним из первых примеров социально-критического натурализма в кино. Во-первых, сам Нильс Кроок находился под сильным влиянием Эмиля Золя, выстроенный им образ бедной многодетной матери, вынужденной отказаться от родительских прав под нажимом опекунского совета, отсылает сразу к нескольким женским образам из романов "Западня" и "Нана". Во-вторых, Шестрем предпочитал минорные, если не мизантропические тона, и был готов любую мелодраму очистить от налета лишней сентиментальности. Ингеборг Хольм – не столько история несчастной женщины, которую разыскивает взрослый сын, сколько обвинение в адрес буржуазного лицемерия. Мораль фильма проста и прозрачна: никто не взял на себя труд помочь несчастной женщине, вместо этого ее загнали в прокрустово ложе правил и норм. Неимущих людей ожидают в этом мире одни мучения, и только случай может сделать их счастливыми. То есть уже в первом заметном фильме Шестрема проявляется склонность к социально ориентированному высказыванию. Что, надо сказать, определит лицо скандинавской кинематографии в XX столетии. Далее Шестрем только углубляет свою привязанность к жанру обличительного "хождения по мукам", рассказывая в своих фильмах истории обездоленных, брошенных, отверженных (Забастовка (1914, Strejken) Дети улиц (1914, Gatans barn), Один из многих (1915, En av de manga).

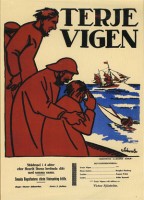

Рене Клер говорил: "Шведы – это безукоризненная правдивость образа". Никому ранее не известная шведская кинематография буквально ворвалась на европейский рынок в 1916 году, когда вышел фильм Шестрема Терье Виген (Terje Vigen) – рассказ о незаурядном человеке, отстоявшим свою честь не только перед собой, но в итоге и перед самим Богом. В американском прокате не слишком выигрышное имя собственное (это был заголовок первоисточника – поэмы Генрика Ибсена) было заменено отвлеченным названием: Жил-был человек (A Man There Was). И если в коммерческом отношении фильм Шестрема не стал прорывом, то специалисты и пресса обратили на новую персону самое пристальное внимание. Заслугой Шестрема была тонкая эмоциональная интроспекция, взаимодействие героя со средой, демонстрация его внутреннего состояния через окружающую природу, игру света и тени, скорость монтажа. Шестрем снимал картину исключительно на натуре, что входило в привычки шведского кино, получившего свой первый павильон под Стокгольмом только в конце 1912 года. Шестрем ездил в город Гримстад в Норвегии, где Ибсен работал над своей поэмой, искал натуру, снимал, совершил две экспедиции по фьордам, ловил ненастную погоду. Он сам играл в своей картине главную роль – старого рыбака, ставшего жертвой жестокой судьбы. Рене Клер говорил: "Шведы – это безукоризненная правдивость образа". Никому ранее не известная шведская кинематография буквально ворвалась на европейский рынок в 1916 году, когда вышел фильм Шестрема Терье Виген (Terje Vigen) – рассказ о незаурядном человеке, отстоявшим свою честь не только перед собой, но в итоге и перед самим Богом. В американском прокате не слишком выигрышное имя собственное (это был заголовок первоисточника – поэмы Генрика Ибсена) было заменено отвлеченным названием: Жил-был человек (A Man There Was). И если в коммерческом отношении фильм Шестрема не стал прорывом, то специалисты и пресса обратили на новую персону самое пристальное внимание. Заслугой Шестрема была тонкая эмоциональная интроспекция, взаимодействие героя со средой, демонстрация его внутреннего состояния через окружающую природу, игру света и тени, скорость монтажа. Шестрем снимал картину исключительно на натуре, что входило в привычки шведского кино, получившего свой первый павильон под Стокгольмом только в конце 1912 года. Шестрем ездил в город Гримстад в Норвегии, где Ибсен работал над своей поэмой, искал натуру, снимал, совершил две экспедиции по фьордам, ловил ненастную погоду. Он сам играл в своей картине главную роль – старого рыбака, ставшего жертвой жестокой судьбы.

В конце XVIII века Датское королевство, считавшее Норвегию своим доминионом, находилось в состоянии войны с Англией. Флот британцев отрезал страны друг от друга, англичане обосновались в Норвегии. Традиции сопротивления в этой стране имели глубокие корни – норвежцы до сих пор любят подчеркивать свое родство с боевитыми викингами. Вот и скромный рыбак Терье дерзко отказался отдать английскому офицеру реквизированный улов. За это его отправляют в тюрьму, имущество конфискуют. Жена и дочь вскоре умирают в нищете. Вышедший на свободу Терье теряет всякую волю к жизни, поселяется вдали от людей, ни с кем не желает знаться, и только море остается свидетелем его безмолвного отчаяния. Однажды жестокий шторм выбрасывает на прибрежные рифы небольшое судно. Бесстрашный Терье отправляется в своем баркасе к месту крушения: быть может, кому-то понадобится его помощь. Оказавшись на борту судна, Терье в ужасе узнает в капитане своего давнего обидчика. В нем просыпается чувство мести, он собирается уйти и бросить гибнущих людей на произвол судьбы. Но жена капитана так умоляет его о снисхождении, а маленькая дочь так искренне тянется к нему, что жалость пересиливает жажду мщения. Терье спасает людей и чувствует, как к нему возвращается человеческое тепло. В своей глубокой прочувствованной картине Шестрем на практике осуществил то, что спустя годы теоретически обоснует Сергей Эйзенштейн в статье "Неравнодушная природа", где исследуются возможности передачи эмоционального состояния через природный ландшафт. Терье Виген открыл очень простые и вместе с тем чрезвычайно перспективные возможности параллелизма. Ярость стихии – гнев человека, застывшая туманная даль – тоска и безнадежность, и т. д.

О Терье Вигене заговорили как о важной вехе в истории мирового кино. Едва ли не впервые на экране развертывалась не пассивная иллюстрация к литературному оригиналу, а искушенный перевод на новый выразительный язык, не механический набор эмоций, а их последовательная мотивированная смена. Если Кабирия Джованни Пастроне была образцом масштабного пеплума, а Рождение нации Дэвида Уарка Гриффита создавало национальный миф практически без участия психологических средств, то шведское кино внезапно обнаружило способность глубокого погружения в психологию героев. Нечто похожее демонстрирует в том же году Яков Протазанов в своей экранизации Пиковой дамы с Иваном Мозжуиным в главной роли. Но именно Терье Виген перелистывает новую страницу в истории кино. После него на экране начинается психология.

3 страницы

1 2 3

|

|

|

|