Антон Сазонов

Профессиональный фигурист Андрей Грязев ворвался в мир кино одним прыжком. Антону Сазонову стихийно талантливый режиссер рассказал о том, какое место в его жизни занимают фигурное катание и кино, как он находит героев для своих фильмов и что собирается делать дальше.

Читать далее

|

|

|

|

|

24 июля 2009

Ксения Косенкова

Лучшие роли Шукшин, безусловно, сыграл в собственных фильмах. Как и всякий большой режиссер, он создал свой относительно постоянный актерский ансамбль, "артель", раскрывая в актерах самые сильные их качества – иногда это были сквозные образы (Л.Куравлев, В.Санаев, Л.Федосеева-Шукшина), иногда разные (И.Рыжов, А.Ванин, Г.Бурков).

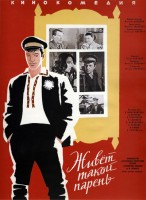

Шукшин как-то сказал, что снял всего два фильма – Печки-лавочки и Калину красную. У народа немного иной счет: любовью пользуются та же Калина… и, конечно, Живет такой парень (1964). Последний давно уже в стандартном наборе праздничных телепоказов, вместе с другими "душевными" фильмами 1950-1960-х – Весна на Заречной улице, Девчата, Дом, в котором я живу и т.д. Шукшин и снимал зрительское кино: "Вывернись наизнанку, завяжись узлом, но не кричи в пустом зале", – говорил он. Живет такой парень снискал немалый для полнометражного дебюта успех: получил не только приз на Всесоюзном кинофестивале, но и главный приз в конкурсе детских и юношеских фильмов на кинофестивале в Венеции.

Сам Шукшин говорил о фильме позже, что он "больно благополучный". В нем и правда нет "конфликта", нет подспудной шукшинской злости – ни сюжетно, ни формально. Для своего новаторского времени фильм снят чересчур традиционно, направлен скорее на демонстрацию режиссерских навыков Шукшина, чем на поиск своего почерка. "Шукшинским" было новеллистичное построение сценария и новый герой – отчасти "чудик". Куравлевский Пашка Колокольников по прозвищу "Пирамидон", трепач, ловелас, мечтатель и герой, впервые появился – под другим именем – еще в дипломной короткометражке Шукшина Из Лебяжьего сообщают (1960), и этот образ был лучшим в той совсем уж осторожно снятой любовно-производственной драме.

Балагур Колокольников живет еще в согласии со своей средой, получая, кстати, наилучшую аттестацию – "с такими в армии хорошо". Другое дело, что среда эта начала уже разрушаться – приезжая дама рассуждает об "элементарной пошлости" деревенских представлений об уюте, вводя Пашку в смущение. Есть в фильме и другой мотив, который Шукшин будет развивать постоянно: дороги, перемещения – Колокольников не пашет землю, он шофер на Чуйском тракте. Собственно, отсюда, из этой еще светлой и радостной среды, Пашка отправится в путь, чтобы появиться уже постаревшим, потрепанным и циничным горожанином в данелиевском Афоне (1975) – в несбыточных мечтах о своей деревне. Если не выходить за рамки шукшинского корпуса фильмов, то и у него киногерои прошли полный цикл – от довольного еще Пашки, душа которого все же требует чего-то, до усталого волка Егора Прокудина, стремящегося домой.

Следующая роль Леонида Куравлева у Шукшина стала одной из вех на этом пути. В фильме Ваш сын и брат (1965) его герой Степан Воеводин – тот же "Пирамидон", но давший кому-то по темечку в драке – сбегал из тюрьмы за три месяца до конца срока, чтобы повидать деревню и получить еще два года отсидки. Прежнее, еще немного в духе Пырьева, представление о советской деревне здесь уже Шукшиным разрушалось: во вводных документальных кадрах деревенские месили весеннюю грязь по колено, возвращался домой в стельку пьяный мужик, бранились бабки, что впрочем, не мешало явному поэтизму режиссерского взгляда. Это была уже другая парадигма съемок, в духе новой советской волны, с очевидно большей свободой режиссерских действий.

Так, Шукшин уже мог занять целую треть фильма сценой встречи Степана, которая неспешно разворачивается по всем канонам возвращения из "большого мира" (тюрьмы, города, с фронта): строгий, но добрый отец; голосящая мать; немного блаженная сестра; непременное "счас затопим баню"; визит соседки ("красивая она, но счастья нет"); гости; рассказы о том, каково было "там"; застолье; долгое пение и пляски. И чувствуется во всем этом веками отработанный ритуал, правильность его и логичность – из песни слова не выкинешь.

Ваш сын и брат был поставлен по трем рассказам, героев которых Шукшин объединил в фильме в семью Воеводиных. История о том, как один из братьев Степана ищет больной матери в Москве змеиный яд, составляет вторую часть фильма, снятую в абсолютно ином ключе – нервно, хроникально, как страшненькая бытовая зарисовка. Третья часть – сатирическая: еще один брат, Игнатий, самодовольный мещанин, приезжает домой из города проведать родню и получает от отца не очень теплый прием.

В следующем фильме Странные люди (1969) Шукшин решил рассказы не объединять, о чем жалел впоследствии, сетуя, что "опыт зрительских встреч с фильмом новеллистического построения равен нулю", хотя, строго говоря, Ваш сын и брат тоже не отличался особой целостностью. Свои последние два фильма Шукшин будет снимать уже по специально написанным "киноповестям". Видно, что формальное экспериментаторство Шукшина усиливается: особенно это заметно по титрам Странных людей, идущим на фоне кадров, снятых с необычных ракурсов – в этих кадрах есть что-то от новых в то время методов французского кино. В фильме получают продолжение основные шукшинские темы – чудаковатость героев, творческие муки и муки нереализованности, исход из деревни, конфликт старых с молодыми. В следующем фильме Странные люди (1969) Шукшин решил рассказы не объединять, о чем жалел впоследствии, сетуя, что "опыт зрительских встреч с фильмом новеллистического построения равен нулю", хотя, строго говоря, Ваш сын и брат тоже не отличался особой целостностью. Свои последние два фильма Шукшин будет снимать уже по специально написанным "киноповестям". Видно, что формальное экспериментаторство Шукшина усиливается: особенно это заметно по титрам Странных людей, идущим на фоне кадров, снятых с необычных ракурсов – в этих кадрах есть что-то от новых в то время методов французского кино. В фильме получают продолжение основные шукшинские темы – чудаковатость героев, творческие муки и муки нереализованности, исход из деревни, конфликт старых с молодыми.

Как и Куравлев ранее, Сергей Никоненко в первой новелле Братка (по рассказу "Чудик") играет роль, которую будет так или иначе развивать потом во многих фильмах (Тема, Инспектор ГАИ и др.), – его герой до глупости добр, бескомпромиссно принципиален и совестлив. Евгению Лебедеву во второй новелле Роковой выстрел досталась роль бенефисная, фактически сплошной монолог, который он отыгрывает виртуозно – но как-то слишком виртуозно, до театральности. Новелла Думы запоминается легкостью обращения Шукшина-режиссера с модальностями существования героя: "задумавшийся" председатель колхоза (Всеволод Санаев) запросто посещает собственные похороны, на которых его же еще и спрашивают, как он себя чувствует и как относится к факту собственной кончины. Эта легкость перехода в сны и фантазии присутствовала уже в дебюте Шукшина, и это было, пожалуй, самое "прогрессивное" в смысле киноформы решение в фильме – один советский критик утверждал, например, что "генеральский сон" Колокольникова – это откровенная цитата из Восьми с половиной, стершего, как известно, грань между реальностью и работой сознания в кино.

Уже в середине 1960-х Шукшин разрабатывал замысел фильма о Степане Разине, готовя роль казачьего атамана для себя. Для него разинская тема была и выходом в историю, и развитием излюбленных мотивов. Разин в сценарии и в киноромане "Я пришел дать вам волю" представал человеком ранимым и жестоким, справедливым и необузданным. Его собственный характер влиял, по Шукшину, на ход истории не меньше, чем социальные процессы. Шукшин много ездил по местам разинских походов, собирал материалы. Он буквально "болел" Разиным. Но фильм, запущенный в производство в 1966-м, через год уже был закрыт. После съемок Странных людей Шукшин попробовал снова – опять безрезультатно: требовали фильм "о современности". Потом было еще две попытки, последнюю из которых оборвала смерть режиссера. Разинский характер явно проступает во многих персонажах Шукшина (хотя бы в том же Степане Воеводине), хотя труба, конечно, пониже, и дым пожиже – в современном быту человек с разинским темпераментом скорее трагикомичен. Не имея возможности снять фильм, Шукшин мог только "пользуясь случаем передавать привет" своему замыслу – в рассказах и фильмах: уже Пашка Колокольников напевал постоянно "И за борт ее бросает…", в Странных людях один из чудиков отчаянно трудился над деревянной скульптурой Разина, отец Любы бросал Прокудину в Калине… – "Стенька Разин нашелся" и т.д.

|

|

|