Иван Кислый

Неполным будет утверждение, что в Аире Вайда виртуозно соединил литературную основу с документалистикой. Нет, более того: он поставил под вопрос сосуществование жизни и кинематографа. Вайда спрашивает: перестает ли жизнь, заснятая на пленку, быть жизнью? И дает вполне однозначный ответ.

Читать далее

|

|

|

Виктор Зацепин

Великая сага о мюзиклах. Часть 3. Один Годар плюс один дьявол

17 июля 2008, 16-43

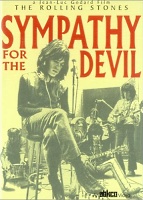

Симпатия к дьяволу

Симпатия к дьяволу - редкий для Годара англоязычный фильм, в котором он пытается уловить дух музыки и связать его с революционными идеями. Отображая процесс работы Роллинг Стоунз над песней, вынесенной в заглавие фильма, Годар проводит параллели создания одной из самых знаменитых песен эпохи с "политическим творчеством" "Черных пантер", решает свои сложные взаимоотношения с демократией - и хотя картину не назовешь стройной, ее отличает блестящая кинематография и интересные провокационные ходы. Для мира музыкального кино это событие, так как, по всей видимости, это первый фильм, в котором документально показывается процесс репетиции. В то же время нельзя сказать, что это фильм для поклонников Роллингов – пусть картина содержит совершенно уникальную съемку группы и есть возможность увидеть, как развивается музыкальная идея, в первую очередь Годар решает свои художественные задачи. Симпатия к дьяволу - название, выбранное для более успешного продвижения фильма, а оригинальное Один плюс один, вероятно, отражает туманную диалектику Годара - "музыка плюс революция", "белые плюс черные" (тут интересно вспомнить, что Годар учился на этнографа). По словам очевидцев, режиссер рассорился с английским продюсером в связи с переменой названия и изменениями в окончательной версии фильма (и говорят, даже слегка побил последнего). В негодаровской версии Роллинг Стоунз исполняют песню в законченном варианте, а у самого Годара фильм заканчивается более чем туманной метафорой. С одной стороны, это годаровское окончание может означать, что песня революции не кончается. С другой стороны, сегмент в книжном магазине, где нацистские брошюры уравниваются с порнографией демонстрирует уже знакомый по Китаянке годаровский хитрый прищур в отношении революции и политики. Здесь хочется задать Годару сакраментальный вопрос: "С кем вы, мастера культуры?", но, видимо, на него нельзя вразумительно ответить, не посмотрев все фильмы темного годаровского периода - Фильм, как и все другие, Радость знаний, а также его работы с Группой Дзиги Вертова. Конечно, Годар испытывает неподдельный интерес к фигуре дьявола, которую воспевает Джеггер. Дьявол и революционер - фигуры по сути близкие (ср. "Бесы" Достоевского). В то же время в песне "Симпатия к дьяволу" прямо упоминается русская революция, убийство царя и напрасные слезы Анастасии (ко всему, существует еще и легенда, что Джеггер написал ее под впечатлением от булгаковского "Мастера и Маргариты"). Подводя промежуточный итог, можно сказать, что сегодня это кино смотрится как задокументированное желание перемен, или может быть, как хроника искушения революцией.

Читать далее

Фильм - не то что не ровный, он - рыхлый, Годар боялся опоздать выразить свои эмоции по поводу эпохи. Как писал Жанкола, "связность творчества Годара - в самой его бессвязности". В "1+1" эта бессвязность зашкаливает все мыслимые пределы. Но мастер политической метафоры выстреливает гениально по меньшей мере дважды:

1)в уже упомянутой сцене в "правом" книжном магазине (этот эпизод назван "Сердце Запада"), где зачитываются реакционные тексты, где покупатели в обмен на книгу отвешивают пощечины двум хиппи, вскидывая руки в нацистском приветствии;

2) в сцене интервью у Евы-демократии, гдг Годар охватывает весь спектр интересующих его политических идей.

Смешение цитат из книг теоретиков черного движения и бульварного шпионского романа (чего только стоит подстановка имен Джонсона, Брежнева, Косыгина в текст эротического романа, который читается за кадром) задает тон этому pulp-фильму.

Нарочитая "макулатурность" "1+1" заставляет вспомнить только один аналог - "Уик-энд". Это именно pulp, знакомый всем кто читал Стюарта Хоума или "Проект революции в Нью-Йорке" Алена Роб-Грийе.

Кто-то из советских кинокритивков заметил, что до "Безумного Пьеро"(включительно) кино Годара представляло собой кинематограф идей, а после - смешение эротических, гротескных, масскультовых образов, превращаясь в наглядную демонстрацию годаровского тезиса о превращении цивилизации потребления в цивилизацию истребления.

Наверное, это справедливо. На мой взгляд, фильмы Годара после 1965 сильно проигрывают предыдущим, хотя я - без ума от "2 или 3 вещей..." (но именно как от социологического исследования), а Годар-Лирик для меня - это фильмы до 1965.

|

Цитата из сообщения korobejnik

Фильм - не то что не ровный, он - рыхлый, Годар боялся опоздать выразить свои эмоции по поводу эпохи. Как писал Жанкола, "связность творчества Годара - в самой его бессвязности". В "1+1" эта бессвязность зашкаливает все мыслимые пределы. Но мастер политической метафоры выстреливает гениально по меньшей мере дважды:

1)в уже упомянутой сцене в "правом" книжном магазине (этот эпизод назван "Сердце Запада"), где зачитываются реакционные тексты, где покупатели в обмен на книгу отвешивают пощечины двум хиппи, вскидывая руки в нацистском приветствии;

2) в сцене интервью у Евы-демократии, гдг Годар охватывает весь спектр интересующих его политических идей.

Смешение цитат из книг теоретиков черного движения и бульварного шпионского романа (чего только стоит подстановка имен Джонсона, Брежнева, Косыгина в текст эротического романа, который читается за кадром) задает тон этому pulp-фильму.

Нарочитая "макулатурность" "1+1" заставляет вспомнить только один аналог - "Уик-энд". Это именно pulp, знакомый всем кто читал Стюарта Хоума или "Проект революции в Нью-Йорке" Алена Роб-Грийе.

Кто-то из советских кинокритивков заметил, что до "Безумного Пьеро"(включительно) кино Годара представляло собой кинематограф идей, а после - смешение эротических, гротескных, масскультовых образов, превращаясь в наглядную демонстрацию годаровского тезиса о превращении цивилизации потребления в цивилизацию истребления.

Наверное, это справедливо. На мой взгляд, фильмы Годара после 1965 сильно проигрывают предыдущим, хотя я - без ума от "2 или 3 вещей..." (но именно как от социологического исследования), а Годар-Лирик для меня - это фильмы до 1965.

|

поздний Годар еще ждет своего часа, а из раннего на сегодняшний момент больше всего мне нравится "Презрение" и "Безумный Пьеро"

а переход от лирики к таким коллажам, или мыслям вслух, или потоку сознания - мне кажется очень логичным. лирика тоже не говорит впрямую - "делай так", она, скорее, воспламеняет ("Жить своей жизнью" в этом смысле мне кажется абсолютным чемпионом среди ранних годаровских фильмов). что будет, если пойти по пути накопления всех мыслей и точек зрения, до которых так жаден Годар? получается нечто вроде "Один плюс один"

кстати говоря, по поводу этой странной легенды о том, что Джеггер якобы читал "Мастера и Маргариту", я еще вспомнил, что у Булгакова Воланд говорит нечто вроде - "если зло на земле уже столь велико, то мы скоро будем не нужны", и именно это приводит роман к тому концу, который мы знаем. это тоже интересно рифмуется с годаровским фильмом

судя по тому, что Годар сейчас прекратил циркуляцию картин, которые снимал в конце 60-х, вероятно, он считает, что это был тупиковый путь, но и неудачи у такого человека интересны

пока я предвкушаю знакомство с "Фильмом, как и все другие" - мне кажется, это тоже социологическое исследование (интеллигенция встречает рабочий класс), но вообще мне интереснее смотреть за тем, в каком направлении развиваются мысли Годара, чем воспринимать эти фильмы конца 60-х как некие декларации (к тому же с большой определенностью можно сказать, что в "Китаянке" и "Один плюс один" нет четкого политического лозунга, а есть некий диалектический взгляд, не очень черно-белый)

Вчера посмотрел "Жить своей жизнью", а сегодня - "Маленького солдата": вновь бросилась в глаза свежесть мыслей раннего Годара, глубокая философская культура, метафорическое философствование на уровне своих современников-постструктуралистов.

"Жить своей жизнью" (за искулючением философской дискуссии в кафе) мне показался вообще снятым "под Трюффо": слишком просто для Годара, хотя это и сработало с позитивным эффектом.

Любовь некоторых пользователей к "Презрению" - мне не понятна: фильм снят скорее в духе антониониевского "Приключения", чем в годаровском духе. Интересно, что мотивы и "Приключения" и "Презрения" интересно преломились в "Положении вещей" Вендерса: мотив онтологического узкользания, изчезновение продюссера рифмуется с исчезновением женжины у Антониони.

Блуждания персонажей "Презрения" - абсолютно антониониевские. Для героев Годара характерна определенная агрессивная активность, а для героев Антониони - "падуа-романский" тип личности, пассивно-депрессивный. Эта терминология введена впервые Пазолини при анализе фильмов Антониони и Голара в его книге "Еретический эмпиризм". Возпроизвожу по памяти по книге Делеза "Кино". Поищу этот фрагмент и дам более точную цитату. Все это к тому, что зрители любят у Годара обычно не характерные для него фильмы ("Презрение", "Жить своей жизнью").

"Если поэтическому сознанию Антониони присущ сугубый эстетизм, то годаровское поэтическое сознание скорее "технично" (хотя и не становится от этого менее поэтичным). К тому же, как справедливо заметил Пазолини, хотя Годар и выводит на сцену определенно больных и "совсем свихнувшихся" персонажей, те не лежат в больнице и не утратили ни крупицы собственной материальной свободы, полны жизни и скорее знаменуют собой возникновение нового антропологического типа1.

1 Пазолини намечает превосходную параллель между, с одной стороны, Антониони и его "падуо-романским" эстетизмом, а, с другой — Годаром и его анархическим техницизмом отсюда проистекают различия между "героями" обоих авторов. Ср. "L'expenence heretique",p 150—151" Ж. Делез "Кино" (стр. 128)

В "Презрении" мы имеем дело именно с "падуо-романским" эстетизмом Антониони, а Годара в этом фильме нет. Есть его фамилия в титрах. И все.

кстати, в "Презрении" очень хорошее начало, там, где титры зачитывают за кадром и не показывают - но это так, к слову

к Антониони у меня не лежит душа, откровенно говоря. при всем уважении к его достижениям, кроме одной новеллы из "За облаками", ничто меня не тронуло - вечно анемичные герои, и как их не эстетизируй, все это выглядит очень вымученно (хотя знаю многих любителей и в целом против ничего не имею)

Я тут всё размышлял о Презрении и позднем Годара, так вот, у фильмов позднего Годара ноги крепко стоят на Презрении, это направление , которое он задал в Презрении он воплотил в Истории кино, Наша музыка, Германия 90 (одиночества).

Вчера посмотрел "Страсть" и во многом пересмотрл свое мнение о "Презрении": согласен с Peter'ом, что поздний Годар (по крайней мере "Страсть") построены на "Презрении" как на фундаменте. "Презрение" - это тоже Годар, но тот, который раскроется в полной мере лишь в 80-90-е.

еще про Делеза хотел несколько слов прибавить

он, конечно, велик в своем желании все осмыслить, но оно же немного и пугает

я читал его психоаналитические статьи (первый том, из, кажется, 25) и они меня, честно говоря, ужаснули - может быть, мозг мой тогда еще не окреп

но скорее - я где-то мельком недавно читал опять про него - пугает следующее. он, и еще в большей степени Жижек пропагандируют упоение искусством до такой степени, что это уже похоже на эйфорию при первой стадии маниакально-депрессивного психоза

вот есть типизация - Годар такой, Антониони такой

но это не главное, а главное, что они пытаются подвести философскую базу под свою всеядность

или, может быть, они предлагают миру слишком большую степень свободы. если посмотреть на широкие массы киноманов, то все наоборот - списки лучшего, рейтинги и так далее. хотя они и помогают ориентироваться, но это все же иерархия, и вот люди вечно держатся за нее, даже мучительно, как за последнее средство спасения -

а мне кажется, что искусство не очень-то иерархично, оно как бы природе подражает, а если так, то вопрос - кто лучше, лев или тигр, совершенно абсурдный. мне к примеру, больше нравится орангутан

то есть, красота - это точно привносимая в субъект категория, а вот что дальше делать, не совсем понятно. наверное, лучше всего дерзать и вырабатывать обо всем свое мнение

и у природы есть мутанты, химеры, выродки, особенно здесь человеческий род даёт много примеров, и у природы есть сбои, в конце концов, если есть сложный организм, то есть и збои, основанные на его законах, такие как болезни, рак и прочее,...так не всё в природе так вкусно,...мне кажется что область искусства показывающее нечто, то есть организмом являющееся, требует анализа и тут не ограничиться, живое - значит хорошо,... а есть искусство, показывающее отсутствие, а тут как быть,... а живое кстати хорошо когда оно живое, мы изначально подходим к природе как к живому, и получается что искусство типа заведомо живое? не согласен, много мёртвого, синтетического, не жизнеспособного,... так же как в природе есть проявления не жизнеспособные, постоянно "падающее" так же и в искусстве много химер и монстров и безжизненных ублюдков.

я тут прочел прекрасную книгу Берковского "Романтизм в Германии", нахожусь под сильным впечатлением

он там пишет, в частности, что у романтиков был идеал творящей жизни, и что лучше всего он виден у Гофмана (и там же много про связи романтиков с музыкой, Гофман, оказывается, был дирижером и композитором - интересно было бы послушать)

и в то же время он очень резко пишет про позднего Новалиса, который пытался поженить любовные образы с могильными - в общем, книга читается как увлекательный роман, и мне кажется, она в целом показывает, как можно удивительно тонко и вместе с тем твердо судить об искусстве, не только отражать его, а как бы создавать его образ - точно так же, как поэты отражают образ мира и тд

не знаю, но то что Гофман пишет о музыке - это же детский лепет, особенно о Бетховене, не говоря о общих каких-то вещах,... вообще мне хорошо понятно, что люди умеющие, а в данном случае это не факт, понимают порой приблизительно, как бы нащуповая и в практике это срабатывает, но когда речь идёт о музыке, то в основном все разговоры скатываются в эстетику и романтизм, понятия, внешние для музыки, чуждые я бы сказал ей, это слишком обще, слишком размыто...история музыки такова, что к примеру Бетховен создал нечто, а все кто пошёл по его стопам даже не вторичны были, а стали подражать внешней его части, я уже не говорю о дилетантах, которые всё сводили к чувствам и прочему, ввергнув сегодняшнее ощущение музыки в хаос. Как-то Веберну сказали, что как же он пишет, ведь такая музыка не может быть популярной, ...он ответил - Моцарт ведь тоже не популярен,... на мой взгляд и Бетховен не популярен, потому что та популярность что есть - это антиреклама Бетховену, начавшаяся с Листа.

Последнее редактирование от Peter : 2008-07-26 14:11:42.

"говорить о музыке - все равно, что танцевать об архитектуре" ))

я вот - кстати о проявлениях природы - посмотрел тут "Мегеру" Расса Майера, вот пример плохо сделанного, но при этом весьма жизнерадостного кино

надо будет осмыслить это, хотя бы для себя, в письменной форме

|

|