Александр Шпагин

Удивительная лента. Сегодня она воспринимается как внятная, просчитанная аллюзия на те события, которые происходили в реальности. Здесь впервые осмыслена романтическая утопия, которой грезили шестидесятники, - та, что в итоге напоролась на каменную стену, упавшую на весь советский мир после чехословацких событий 68-го. И это был конец свободы.

Читать далее

|

|

|

|

|

25 июня 2011

Иван Чувиляев

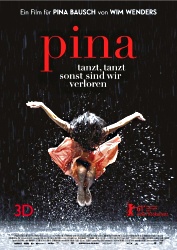

В первый день Московского кинофестиваля в программе 8½ фильмов показали Пину Вима Вендерса – своеобразный 3D-реквием по великому хореографу Пине Бауш, умершей в 2009 году. Одновременно это ураганной силы визуальный аттракцион, мировая премьера которого состоялась прошедшей зимой на Берлинском кинофестивале. Ураганность стоит здесь на первом месте: собственно мессидж – очень вендерсовский и, в то же время, очень театральный – не так важен, как само шоу.

И так было ясно, что 3D заиграет по-новому, когда за него возьмется кто-нибудь из великих, и вот оно свершилось. Тут и правда все по-новому и необычно: каждая монтажная склейка превращается в поездку на американских горках, вроде бы обычный плавный переход из одного кадра в другой – оборачивается чудом, которому искренне поражаешься. Это не говоря уже о том, что балет – что тоже, в общем, очевидно – идеально подходит для переноса на экран в объемном формате, да и просто для переноса на экран – помнится, существовал даже фестиваль "Кинотанец", на котором фильмы-танцы как раз и показывали. Тем более – хореография Бауш, полностью построенная на чудесных непознанных возможностях человеческого тела.

Но чудеса чудесами, а за ними в Пине кроется смысл, причем очень тонкий и, как уже было сказано, вендерсовский. По сюжету Пина вполне могла бы оказаться не реквиемом даже, а достойно-невзрачным наполнением вечернего эфира канала "Культура" из цикла "Жизнь замечательных людей": о хореографе вспоминают ее ученики-танцовщики, монологи "говорящих голов" разбавлены отрывками из спектаклей в их же исполнении. Причем в фильм попали самые целомудренные отрывки, они обрываются ровно там, где, скажем, в "Весне священной" танцовщица обнажает грудь.

Только это, конечно, никак не "ЖЗЛ", а если и реквием, то только в прямом смысле - никак не мемориал, а только сочинение на тему смерти. Причем не конкретной Пины Бауш, а великого хореографа и руководителя труппы, ни много ни мало Бога, создавшего собственный мир и населившего его людьми, вылепленными собственными руками.

Монологи-воспоминания танцовщиков в Пине звучат на всех языках мира. Кажется, что ни один язык здесь не звучит дважды: есть и русский, и японский, и португальский, и все-все-все. и Произносятся они с закрытым ртом – в точности как мысли берлинских обывателей или Горбачева, думающего стихи Тютчева, из сами знаете какого вендерсовского фильма.

Это уже само по себе придает всей картине какой-то глобальный масштаб, но и этого Вендерсу мало. Пина предстает здесь неземного происхождения существом, которое собирало вокруг себя танцоров буквально как на Ноев ковчег – каждой твари по паре. Она учила их существовать так, как люди, кажется, вовсе не могут жить, двигаться и т.д. (см. все красивые слова выше). А теперь божества не стало и остались только собранные ею на этот ковчег люди, созданный ею мир, не ограничивающийся рамкой сцены. Танцуют в реке, в лесу, на улицах, в поездах, в роскошных залах и на полянках. Это не танец, а способ существования, органичного и единственно возможного для этих созданных волей почившего божества существ. Безумно красивых, гибких и ловких. Будь это фильм канала "Культура", стоило бы закончить фразой "…но дело ее живет". Но Пина - совсем другой уровень.

|

|

|