Александр Шпагин

Удивительная лента. Сегодня она воспринимается как внятная, просчитанная аллюзия на те события, которые происходили в реальности. Здесь впервые осмыслена романтическая утопия, которой грезили шестидесятники, - та, что в итоге напоролась на каменную стену, упавшую на весь советский мир после чехословацких событий 68-го. И это был конец свободы.

Читать далее

|

|

|

|

|

24 июня 2011

Ксения Косенкова

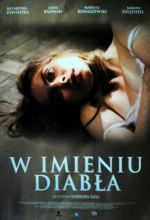

В основном конкурсе Московского кинофестиваля в очередной раз много восточноевропейских фильмов: есть картины из Болгарии, Румынии, Сербии, Чехии и два польских фильма, один из которых – "Именем дьявола" Барбары Сасс – был впервые показан за день до официального открытия киносмотра.

В истории польского кино, богатой режиссерскими именами мирового уровня, работы Барбары Сасс (в далеком прошлом – ассистентки Вайды, Гоффмана, Сколимовского и Войцеха Хаса) стоят во вполне почетном втором ряду. Ее первые полнометражные ленты, появившиеся в начале 1980-х, критики относили к поздним проявлениям "кино морального беспокойства". В большинстве фильмов Сасс прослеживался четкий мотив: сильная женщина попадала в непростые – прежде всего, с нравственной точки зрения – обстоятельства. Эта тема получила развитие и в фильме "Именем дьявола" – первой картине Сасс за последние двенадцать лет.

Главная героиня фильма – деятельная молодая монахиня по имени Анна (Катаржина Завадская), пережившая в прошлом насилие, воспоминания о котором мучают ее по ночам. В небольшом обветшалом монастыре, где живет Анна (время действия – наши дни), начинает происходить нечто странное: фанатичная настоятельница (Анна Радван) рвет отношения с курией, обносит стену колючей проволокой, заграждаясь от "греховного мира", и приглашает в монастырь нового священника, отца Франтишека (Мариуш Бонашевский), который не носит рясу, лечит наложением рук и вообще куда больше похож на похотливого экстрасенса, чем на святого отца. Монастырь начинают осаждать обеспокоенные родственники; настоятельница борется за Анну с прежним пастырем, добродушным отцом Стефаном, а от манипуляций отца Франтишека, призывающего познавать Иисуса не только духом, но и телом, впечатлительные монашки начинают по-настоящему сходить с ума.

Католицизм безусловно обладает особенной киногеничностью и неким неотъемлемым подспудным напряжением, которое уже само по себе идет фильмам на пользу (по выражению нидерландского культуролога Антона Хаакмана, католицизм "пробуждает фантазии, которые ждут исполнения через кино"). В своем фильме, лишенном, кстати, прямой "антиклерикальности", Сасс интересно выстраивает тонкую динамику перерождения богоискательства в нечто противоположное под влиянием фанатичной одержимости идеей. В новообразованной "секте" ничего, казалось бы, не делается "именем дьявола". Напротив, вечным для Церкви именем страха перед дьяволом и борьбы с бесами настоятельница и отец Франтишек напрямую ведут монастырь к моральному разложению и физическому распаду.

В связи с фильмом Сасс неизбежно вспоминаются две выдающиеся картины, основанные на одном и том же случае коллективной истерии монахинь, имевшем место во Франции в 17-м веке: польская лента Мать Иоанна от ангелов (1961) Ежи Кавалеровича, а также появившийся спустя десятилетие фильм Дьяволы англичанина Кена Рассела. Неизбежно вспоминаются – но в некоторой степени "от противного", потому что здесь нет не только графичной красоты тех фильмов, но и способности без потерь довести накал довольно выигрышной для кино истории до высшей точки. Сасс явно стремится нарастить напряжение – иногда успешно, особенно в сценах самобичеваний настоятельницы и странных "камланий" отца Франтишека, приводящих монахинь в неистовство. Однако после сильных моментов накал, а следовательно – и интерес, регулярно сходят на нет – подобно тому, как прозаичный "греховный мир" приходит в герметичный мир монастыря, несмотря ни на какую колючую проволоку.

|

|

|