Когда же большой художник обращался к обязательному для пропаганды "образу врага" - тут партийного догматика сплошь и рядом поджидали самые неприятные сюрпризы.

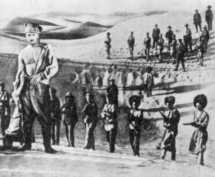

Так, главными защитниками Временного правительства от восставшего народа оказывался в

Октябре "женский батальон", однако на фоне изображённого здесь мощного, с многотысячными толпами, штурма Зимнего дворца - этот противник выглядел каким-то несерьёзным. Он изображался сатирически - отчего, казалось бы, и не высмеять защитников антинародного режима? Но у сердобольного зрителя кадры с "ударницами" вызывали совсем не эти политически грамотные умозаключения, а сочувственный вздох: "Да, не женское это дело - воевать..."

Обертоны Эйзенштейна даже сатиру наделяют чертами философской поэмы, в которой изначально нет места простенькому разделению на "чёрное" и "белое". Резким контрастом пародийным Валькириям служат в его фильме не идейно закалённые большевики или сознательный пролетариат, а идеалы женской красоты, гармонично воплощённые в скульптурах Эрмитажа, рядом с которыми прямо-таки патологично выглядят "милитаризованные" женщины, обезображенные грубыми гимнастёрками, толстыми ватными штанами, обмотками, мохнатыми папахами и картузами. Поруганная, извращённая женственность служит у Эйзенштейна главным обвинением отжившему режиму. Но разве женщины брались за винтовку только по ту сторону баррикад?

Не мудрено, что режиссёра сразу одёрнули: "...Эйзенштейн допустил грубую политическую ошибку. Увлекшись сатирическим изображением женщины-солдата, он вместо сатиры на женщин, защищающих временное правительство, дал сатиру вообще на женщину, берущуюся за ружьё. Получилась сатира не на женщину, защищающую данную власть, а на женщину-солдата, защищающую всякую власть" (

Осип Брик. Ринг Лефа - "Новый Леф", 1928, № 4. Цит. по: "Киноведческие записки" № 69 - Москва, 2004. С. 329-330).

Ясно, чего не договаривает Брик в своих менторских поучениях - не в советской ли стране воспевались боевые подруги с пылающим взором и маузером? Сразу же на память приходят романтические стихи Михаила Светлова: "Наши девушки, ремешком подпоясывая шинели..."

Сатирические интонации в изображении "ударниц" усложняются не только бытийными обертонами - эти женщины показаны с какой-то личной горечью. Саму по себе поэзию Эйзенштейн, кажется, не слишком жаловал и не особенно чувствовал - тем поразительнее, что в

Октябре его лирическое волнение явственно окрашивает изображение именно "ударниц", а не, скажем, большевичек: блистательная и эмоционально пронзительная монтажная фраза, где одна из них, тоскуя об утраченной женственности, поднимает глаза к скульптуре Родена "Поцелуй" - воспринимается как истинное лирическое стихотворение на плёнке.

Образы "врага", пронизанные такой вот "слоистой", бликующей оттенками, интонацией, никак не подходили для прямолинейной пропаганды. Так, о священнике из фильма

Земля Демьян Бедный писал с истинным негодованием: "Тут не злобный церковник, не враг наш упорный, / А святитель замученный, робкий, покорный, / Распластавшийся пред алтарём /.../: / - "Что есть истина? Боже мой, боже!" - / Умиленье, страданье на роже" (

Демьян Бедный. "Философы". Цит. по: "Киноведческие Записки", 1994, № 23. С. 159).

Разрушить клише пропаганды могут и отсылки к мотивам литературной классики. Так, в фильме

Гармонь (р.

Игорь Савченко, 1934) монументально снятый страж колхозных полей преследует кулака, маленькая фигурка которого убегает от этого грозного всадника в какие-то бытийные пространства. Это символическое преследование напоминает не столько о плакатах, призывающих истребить кулачество как класс, сколько о поэме А.С.Пушкина "Медный всадник", где державный колосс, символ бездушного и безжалостного государства, с неумолимостью рока преследует объятого ужасом "маленького человека". В фонограмму режиссёр ещё и "медный" цокот подкладывает, чтобы то самое, описанное Пушкиным, "тяжёло-звонкое скаканье / По потрясённой мостовой" как бы "прочитывалось" не только в изображении, но и в звуке. Совсем уж знаменательно, что обречённого кулака сыграл сам Игорь Савченко, причём - нервно и остро.

Когда смотришь фильм

26 комиссаров (р.

Николай Шенгелая, 1932), поначалу удивляешься: у него - почётная репутация "формалистического" произведения, но "формализма" в нём куда меньше, чем даже в официально одобренных лентах "немого" кино. Вскоре, однако, начинаешь понимать, что этот фильм так редко показывали не из-за его эстетики, а оттого, что яркая, интересная, а к финалу - даже драматичная фигура "отрицательного" меньшевика - сыгранного, кстати, тем же Игорем Савченко, - заслоняла в нём всех одномерно "положительных" комиссаров и начинала казаться главной.

Таким образом, идеи "Госзаказа", в том виде, в котором они декларируются сегодня, во-первых, представляют собой развитие заветных мечтаний Петра Верховенского из романа "Бесы": "...мы всякого гения потушим в младенчестве". Сегодня его идейные наследники решили, что пришло их время претворять в жизнь положительную программу этого зловещего апологета безличности и разрушений во имя казарменного стандарта.

И, во-вторых, какие такие замечательные ценности предлагается пропагандировать в рамках новейшего Госзаказа? Ведь выдающиеся отечественные фильмы прошлого куда как далёки от вульгарного патриотизма с его призывами откручивать "несогласные" головы. Ясно, что у лучших художников советской эпохи были иные идейные ориентиры.

Так, фильм

Броненосец Потёмкин вполне мог открываться не цитатой из Троцкого, а евангельским изречением - "Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрёт, то останется одно, а если умрёт, то принесёт много плода" (Иоанн 12:24). Главная идея христианства - самопожертвование, и не случайно образы революционеров и коммунистов в советском кино - скажем, Павла Корчагина или

Коммуниста из одноимённого фильма Юлия Райзмана, - наделялись чертами страстотерпцев и подвижников. Так что же, в рамках Госзаказа предполагается самопожертвование или, что совсем уж невероятно, сострадание к ближнему пропагандировать? Что-то не слышно о таком - всё больше победы над внешним врагом прославляют.

В последние советские десятилетия Госзаказ был, по сути, глубоко маргинальным явлением – все нормальные работники кино понимали, что те немногие фильмы, что создавались в его рамках, вообще не имели отношения к истинному кинопроцессу. Он был тягостной обузой… даже не для настоящих художников – они за него, как правило, не брались, - а для киностудий. Госзаказ существовал, чтобы нормальные режиссёры… не обращали на него внимания – и в тени его спокойно занимались своим делом, именно - творчеством. И, если в российском кинопроизводстве сегодня восторжествуют именно такие пропорции между искусством и пропагандой, то можно с лёгким сердцем сказать – в добрый путь! Дорогу Госзаказу! Однако сердце-вещун подсказывает, что у нынешних инициаторов Госзаказа – совсем иные намерения.