Александр Шпагин

Удивительная лента. Сегодня она воспринимается как внятная, просчитанная аллюзия на те события, которые происходили в реальности. Здесь впервые осмыслена романтическая утопия, которой грезили шестидесятники, - та, что в итоге напоролась на каменную стену, упавшую на весь советский мир после чехословацких событий 68-го. И это был конец свободы.

Читать далее

|

|

|

|

|

1 марта 2010

Олег Ковалов

В том, чтобы не расставлять фильмы по художественной иерархии, идеологи Фестиваля даже "перегибают палку": так, если у режиссёра есть сильная, но известная работа, и фильм послабее, то будьте уверены, что её-то и покажут на Фестивале - и это, мол, тоже надо знать, и вообще вы не развлекаться сюда приехали. Потому здесь и случаются казусы, совсем уж необъяснимые с точки зрения ценителей прекрасного: если, скажем, даже не самую знаменитую феерию уникального чешского фантазёра и стилизатора Карела Земана всё равно смотришь с наслаждением – Земан есть Земан, то, скажем, уход из жизни итальянского сценариста Тулио Пинелли, в огромном активе которого работа над фильмами – ни больше ни меньше! - Дорога, Сладкая жизнь, 8 1/2, - можно было почтить не той показанной на Фестивале совсем уж нехарактерной для него работой.

Дмитриев громко заявил о том, что пришла пора заново создавать историю отечественного кино – и на объективной основе киноматериалов, а не на почве той водянистой болтовни, что учитывает все конъюнктурные мифы и "табели о рангах". Конечно, для ленивого, инертного сознания куда как удобно жить с привычными мифами, но – пора уже слезать с печки и делать выбор в пользу непредсказуемой и сложной реальности. На эту идею и работала вся программа Фестиваля.

Так, знаем ли мы о творчестве даже самых знаменитых кинематографистов, уехавших из Советской России? Ведь иные из них, вопреки мрачным предсказаниям, вовсе не сгинули за рубежом в нищете и безвестности – скажем, гениальный аниматор Владислав Старевич снимал во Франции один фильм лучше другого, а актёр Ивана Мозжухин стал европейской "звездой". Так, знаем ли мы о творчестве даже самых знаменитых кинематографистов, уехавших из Советской России? Ведь иные из них, вопреки мрачным предсказаниям, вовсе не сгинули за рубежом в нищете и безвестности – скажем, гениальный аниматор Владислав Старевич снимал во Франции один фильм лучше другого, а актёр Ивана Мозжухин стал европейской "звездой".

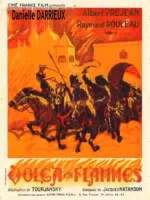

Фестивальным открытием для меня стал фильм Волга в огне (р. Виктор Туржанский, Франция, 1934), представленный историком и искусствоведом Натальей Нусиновой. Сюжетные мотивы повести А.С.Пушкина "Капитанская дочка" перенесены здесь в императорскую Россию начала ХХ-го века, а в роли экзотического мятежника, своеобразного "царя азиатов", выступает Валерий Инкижинов - да-да, тот самый Потомок Чингиз-хана из знаменитой ленты Всеволода Пудовкина. Волга в огне интересна своей неверной, клубящейся вьюжными вихрями, туманами и пожарищами, воистину колдовской атмосферой, в которой, кажется, только и может вечно - и всё в одну сторону, - вращаться, вихляясь по хлябям и бездорожью, колесо российской истории. Интересно, что одним из художников ленты был Андрей Андреев – автор знаменитых "кривых" декораций для экспрессионистского фильма Роберта Вине Раскольников (Германия, 1923).

Фильм Туржанского мы, положим, не видели из-за его "антисоветской направленности". Но лента с куда более изощрённой "антисоветской агитацией" была показана не только на Фестивале Госфильмофонда, но и преспокойно, не привлекая к себе особого внимания, шла на советских экранах - причём её создал один из творцов легендарного Чапаева (СССР, 1934), Георгий Васильев. Приличный по метражу (29 минут) фильм назывался Невероятно - но факт (СССР, 1932) и пропагандировал всенародное разведение кроликов. Ясно, что этот странный почин объявлялся не от хорошей жизни: после сталинской коллективизации от "голодомора" гибли миллионы – и это в мирное время! Фильм Туржанского мы, положим, не видели из-за его "антисоветской направленности". Но лента с куда более изощрённой "антисоветской агитацией" была показана не только на Фестивале Госфильмофонда, но и преспокойно, не привлекая к себе особого внимания, шла на советских экранах - причём её создал один из творцов легендарного Чапаева (СССР, 1934), Георгий Васильев. Приличный по метражу (29 минут) фильм назывался Невероятно - но факт (СССР, 1932) и пропагандировал всенародное разведение кроликов. Ясно, что этот странный почин объявлялся не от хорошей жизни: после сталинской коллективизации от "голодомора" гибли миллионы – и это в мирное время!

То, что страна, мягко говоря, не справлялась с "продовольственной проблемой", видно и из фильма Васильева. Так, узнав, что в рабочей столовке появилась новинка - мясо "жареного кролика", - шаржированный брюзга, которого играет Андрей Костричкин, с самым искренним, выстраданным чувством и на крупном плане произносил буквально следующее: "Дожили… - долгая значительная пауза и взгляд в зрительный зал, рассчитанный на понятливую публику, - Скоро жареными лягушками кормить будут!.."

Отпор этим недостойным советского человека настроениям даёт анимационный кролик, личным примером показывая обывателю, что во имя социализма он идёт на все лишения – и готов отдать Отчизне не только своё мясо, но - шкуру, кости, кишки, селезёнку, мочевой пузырь, коготки на лапках и даже уши, из которых, оказывается, можно варить замечательный клей. Этот самоотверженный мазохист словно символизирует население страны, не только выступающее в качестве "подопытных кроликов" для варварских социальных экспериментов, но и самозабвенно упивающееся своей незавидной участью. Вольно или невольно для создателей фильма – скромная по задачам лента вырастает в редчайший для советских экранов образец язвительной сатиры в духе Джонатана Свифта.

Принято считать, что советское кино 20-х годов - это поэтический эпос Эйзенштейна, Пудовкина, Довженко. Но и они, и многие другие художники - Козинцев и Трауберг, Ромм, Эрмлер, Юткевич, Донской, Герасимов, Экк, - дебютировали именно... комедиями. В те годы их вообще снималось гораздо больше, чем монументальных эпопей: эпоха революций обострила интерес к "смеховому" фольклору и балаганным действам. Слово "эксцентризм" гордо начертала на своих знамёнах ленинградская мастерская ФЭКС - Фабрика Эксцентрического Актёра, основанная в 1922-м году в Петрограде. В спектаклях и ранних фильмах Григория Козинцева и Леонида Трауберга вовсю бушевали стихии карнавальных и площадных зрелищ. Теперь, после фестивальных показов Госфильмофонда, славный ряд мастеров, к выражению бытийного пафоса органически пришедших через формы комедийной и "смеховой" культуры, можно прибавить и братьев Васильевых. Принято считать, что советское кино 20-х годов - это поэтический эпос Эйзенштейна, Пудовкина, Довженко. Но и они, и многие другие художники - Козинцев и Трауберг, Ромм, Эрмлер, Юткевич, Донской, Герасимов, Экк, - дебютировали именно... комедиями. В те годы их вообще снималось гораздо больше, чем монументальных эпопей: эпоха революций обострила интерес к "смеховому" фольклору и балаганным действам. Слово "эксцентризм" гордо начертала на своих знамёнах ленинградская мастерская ФЭКС - Фабрика Эксцентрического Актёра, основанная в 1922-м году в Петрограде. В спектаклях и ранних фильмах Григория Козинцева и Леонида Трауберга вовсю бушевали стихии карнавальных и площадных зрелищ. Теперь, после фестивальных показов Госфильмофонда, славный ряд мастеров, к выражению бытийного пафоса органически пришедших через формы комедийной и "смеховой" культуры, можно прибавить и братьев Васильевых.

Не меньше поразил и фильм Тайга золотая (р. Геннадий Казанский, Максим Руф, СССР, 1937). Всем и каждому известны у нас ленты Старик Хоттабыч и Человек-амфибия - но режиссёра их как бы не существует. Меж тем эти фильмы поставил Геннадий Казанский – в 1937-м году он, в соавторстве с Максимом Руфом, заявил о себе самой, пожалуй, залихватской лентой того не слишком располагающего для вольных исканий времени. Тайга золотая поражает не только эксцентричностью и фантазией (в фильме есть даже огромная по метражу сцена с... чёртом - правда, приснившимся герою), но и... откровенной пародийностью, с которой воспроизводятся здесь штампы официозной пропаганды. Герой, скажем, утоляет жажду, подойдя к... киоску с газировкой, который запросто и непринуждённо, как обычный аксессуар трудовых будней советских таёжников, вплывает в кадр. Трудно поверить, но самый "идейный" персонаж фильма, картинно позируя с курительной трубкой, откровенно передразнивает Сталина. По своей интонации эта лента близка к комедийным стилизациям Александра Медведкина.

От Фестиваля "Белые Столбы" - масса впечатлений, а вывод один: действительно, пора приниматься за новую, "настоящую" историю Отечественного кино. Как не вспомнить тот зажигательный призыв из классического фильма Обломок империи, который в виде финального титра загорался на экране: "Как много ещё у нас с вами работы, товарищи!"

2 страницы

1 2 1 2

|

|

|

|