Антон Сазонов

Профессиональный фигурист Андрей Грязев ворвался в мир кино одним прыжком. Антону Сазонову стихийно талантливый режиссер рассказал о том, какое место в его жизни занимают фигурное катание и кино, как он находит героев для своих фильмов и что собирается делать дальше.

Читать далее

|

|

|

|

|

16 февраля 2010

Олег Ковалов

Стоит войти в этот огромный просмотровый зал, как прямо вздрагиваешь - до того живыми кажутся фигуры, в рост и вровень со зрителями установленные здесь по сторонам экрана. Одна - изъеденная худобой, долговязая, в тёмном глухом пальто на светлом фоне. Другая, по закону контраста - в расшитых золотом монарших одеяниях на фоне глухой черноты. Это - Антон Павлович Чехов, погружённый в какие-то свои не слишком весёлые думы, и... Иван Васильевич Грозный с картины Виктора Васнецова. Своим цепким, сверлящим, недоверчивым взглядом он будет неотступно следить за зрителями, съехавшимися на XIV-ый Кинофестиваль Госфильмофонда России "Белые Столбы - 2010", в самом начале февраля проходивший среди взгорьев и берёзовых рощ далёкого подмосковья.

Ясно, впрочем, отчего возникли здесь эти фигуры: у Антона Павловича - юбилей, "круглая дата", а для Ивана Васильевича, похоже, дата у нас всегда... "круглая" - вспомним хотя бы совсем недавние романы Владимира Сорокина "День опричника" и "Сахарный Кремль" или тот безобразный трезвон, поднятый державниками по поводу фильма Царь (р. Павел Лунгин, Россия, 2009): очернили, мол, проклятые "фальсификаторы истории" светлые и дорогие каждому россиянину образы Ивана Грозного и Малюты Скуратова. Эти негодования, как издавна заведено у казённых "патриотов", изливаются в излюбленном ими жанре доноса.

Вот прямо-таки слёзные просьбы запретить этот фильм, обращённые прямиком к... президенту: подумать только, ведь "...если поверить в то, что основатель нашего государства (какой же, кстати, Иван Грозный его "основатель"-то? - О.К.) был таким тираном, то можно поверить и в то, что современная Россия /.../ является оплотом тоталитаризма, тирании, антидемократичным, антинародным государством, которым правят не совсем адекватные личности", - зрит в корень бдительный "историк и журналист" Вячеслав Манягин (Цит. по: "Новая газета" № 6 от 28.01.2010. С. 20).

Даже по этой его озабоченности видно, что дело здесь не в тех или иных научных оценках событий далёкого уже именно 16-го века - за всеми этими публичными истериками и "апелляциями к городовому" стоят нешуточные и вовсе не академические проблемы выбора нынешнего пути России. Потому - фигуры, установленные в Госфильмофонде по сторонам "фестивального" экрана, наглядно выражают даже не "особый путь" страны, а её фатальное особое... распутье - ту историческую развилку, на которой она сегодня стоит.

Зримая конфронтация этих "знаковых" персонажей - опять же наглядно выражает одну из главных идей авторов фестивальной концепции: демонстративно и остро сталкивать здесь ленты прямо противоположной социальной направленности, будь то советская и нацистская пропаганда, антисоветские и антиамериканские фильмы времён "Холодной войны", агитки, прославляющие то Белую, то Красную Армию... На этот раз у традициционной рубрики "Конфронтация" был длинный подзаголовок: "Царь Иван Васильевич Грозный глазами кино".

"Главным" Грозным мирового экрана считается, конечно, герой Николая Черкасова в шедевре Сергея Эйзенштейна - но на этом фестивале не любят слишком очевидного и ожидаемого, и в образе Ивана Васильевича предстал здесь Конрад Фейдт - звезда "демонического экрана": в лентах немецкого экспрессионизма он играл сомнамбул, марионеток, двойников - этими безвольными персонажами словно управлял из-за незримых кулис безумный кукловод, творя их руками разного рода злодейства.

Его Иван из фильма Кабинет восковых фигур (р. Пауль Лени, Германия, 1924) - такая же марионетка зла. Пластика его движений изломана, тягостные паузы разряжаются взрывными импульсивными реакциями. Приступы веселья страшны - механическое приплясывание на месте, всё учащаясь, разрастается в буйный безумный танец... Лицо Ивана кривится, подёргивается непроизвольными гримасами - он явно одержим бесами. Его Иван из фильма Кабинет восковых фигур (р. Пауль Лени, Германия, 1924) - такая же марионетка зла. Пластика его движений изломана, тягостные паузы разряжаются взрывными импульсивными реакциями. Приступы веселья страшны - механическое приплясывание на месте, всё учащаясь, разрастается в буйный безумный танец... Лицо Ивана кривится, подёргивается непроизвольными гримасами - он явно одержим бесами.

Как и положено в немецком экспрессионизме с его завороженностью фигурами тиранов и маньяков, Иван здесь - истинное исчадие ада. Зато, по закону контраста - в фильме Царское дело (р. Борис Лизнев, Россия, 2008) он непрерывно молится Богу, с чувством обличает содомский грех, хмельное питие, вороватых бояр и, разумеется, главную напасть для горячо любимой Отчизны - злокозненных поляков. У него - печальные глаза философа и пророка, не понятого суетным человечеством. Он здесь не рубит головы - а кроткой тенью, с посохом, в монашеских одеяниях и преимущественно в ненастную погоду, задумчиво и одиноко блуждает по полям и просторам России - напоминая то ли смиренных печальников Михаила Нестерова, то ли канонические изображения истерзанного думами Спасителя в пустыне.

Отеческие поучения этого старца, с мерной монотонностью и под звоны церковных колоколов раздающиеся за кадром, весьма странны для уха цивилизованного человека: "Нельзя Царю без грозы", "Внушение страха есть дело разумное"... Негодные богатеи, оказывается, "не мечтают о войне", - им, дескать, есть, что терять, зато холопы так и рвутся схватиться с врагами, хитроумно разлагающими державу разнообразными вольными идеями. Вся эта тёмная средневековая ахинея подаётся как высшее откровение и истина в последней инстанции. Фильм претендует на то, чтобы стать манифестом нынешнего неосталинизма - недаром риторическое вопрошание: "Разве не ясно, какое правление бывает при многовластии?.." - прямо-таки с болью вырывается здесь из-под самого сердца экранного Государя. Державные идеалы, воспеваемые лентой, сводятся на деле к праву исключительной личности на аморализм.

Тень Грозного царя Ивана Васильевича вообще осеняет само рождение отечественного кино: экранизация Князя Серебряного, снятая в Ателье Александра Дранкова в 1907-м году, была едва ли не первым российским игровым фильмом. За ней - фильмы о Грозном и его эпохе просто хлынули на экраны. Они были простодушной кинобеллетристикой, родственной лубочным брошюркам о "Тайнах Кремля" - сам материал "грозной" эпохи позволял насытить её душераздирающими страстями и элементами кровавого гиньоля.

Ранний кинематограф импульсивно выплеснул на экран образные сгустки народных идеалов, страхов, надежд - став голосом некоего "коллективного бессознательного". Россиянин не слагал легенд о "мягких" монархах-реформаторах - излюбленным фольклорным персонажем был именно кровавый деспот 16-го столетия, о деяниях которого повествовали со смесью ужаса и... если не восторга, то явного любования некоей не всегда справедливой и праведной, но суровой силой державной властности. Таким представал Иван в раннем русском кино.

В годы перестройки вслед за фигурой Сталина на экранах естественно возник и образ его любимца, духовного наставника и исторического предшественника. Легко подумать, что экран вернулся к бульварному малеванию "тайн Кремля" - или, что того хуже, затосковал по "сильной руке". Однако - "коллаж" из фрагментов исторических лент того времени, представленный Фестивалем, тоже изрядно удивил. В годы перестройки, вопреки новейшим социальным мифам, с наигранным ужасом изображающим её экран как сплошную "чёрную дыру", затягивающие в омуты беспросветного мрака и чудовищной "порнухи" - в кино было что посмотреть, и на фоне фильмов Германа, Сокурова, Муратовой или Юфита фильмы об Грозном действительно выглядели вполне вульгарно. Но... рядом с перлами нынешнего "кинобульвара" - кажется уже, что это вполне достойные ленты, а иные актёрские работы здесь просто прекрасны. В годы перестройки вслед за фигурой Сталина на экранах естественно возник и образ его любимца, духовного наставника и исторического предшественника. Легко подумать, что экран вернулся к бульварному малеванию "тайн Кремля" - или, что того хуже, затосковал по "сильной руке". Однако - "коллаж" из фрагментов исторических лент того времени, представленный Фестивалем, тоже изрядно удивил. В годы перестройки, вопреки новейшим социальным мифам, с наигранным ужасом изображающим её экран как сплошную "чёрную дыру", затягивающие в омуты беспросветного мрака и чудовищной "порнухи" - в кино было что посмотреть, и на фоне фильмов Германа, Сокурова, Муратовой или Юфита фильмы об Грозном действительно выглядели вполне вульгарно. Но... рядом с перлами нынешнего "кинобульвара" - кажется уже, что это вполне достойные ленты, а иные актёрские работы здесь просто прекрасны.

Так, в фильме Кремлёвские тайны шестнадцатого века (р. Борис Бланк, СССР, 1991) Алексей Жарков жёстко и энергетично сыграл вовсе не психопата, родственного героям Конрада Фейдта, а расчётливого манипулятора массовым сознанием. В фильме Гроза над Русью (р. Алексей Салтыков, Россия-Украина, 1992) Ивана Грозного как изощрённого иезуита и политика с абсолютно криминальным складом личности великолепно, в традициях психологического реализма, сыграл великий Олег Борисов.

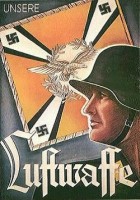

Идею социальной конфронтации продолжил на Фестивале "Круглый стол" на тему "Хроника войны по обе стороны фронта" - он был посвящён "нашей" и нацистской кинохронике военных лет. Многим выступающим, к сожалению, попросту был неведом сам... предмет дискуссии, а именно - кинохроника воюющих стран. И потому считалось аксимой: всякая военная хроника - это пропаганда, построенная, в общем, по одному шаблону. Но если мы - жертвы агрессии, то и наша пропаганда, в общем, "хорошая" и "правильная", а если нацисты - злодеи, то и их пропагандистская хроника, соответственно - "неправильная", злодейская.

Меж тем - хроника была именно что "разной" - потому, что, при всей установке на пропаганду, разным был подход к той реальности, что представала взгляду оператора. Сущностная черта всякой действенной пропаганды - её принципиальная двуцветность, упрощённое рассечение прихотливо сложной картины мира на две контрастные, непримиримо враждующие "половинки". Поэтому - стоит, хотя бы для элементарного правдоподобия, ввести самый невиннейший оттенок в отстоявшийся пропагандистский стереотип - сказать, скажем, что "Сталин - величайший гений, только росточком не вышел", или - "Троцкий - кровавая гадина, но читает, мерзавец, французские романы без словаря", - как он сразу перестанет агитировать за что бы то ни было. Именно поэтому - пропаганда в принципе не переносит никаких смысловых и эмоциональных оттенков - чем их больше и чем они тоньше, тем менее она действенна.

Когда, скажем, мы видим, как по равнине тянется к горизонту людская лента понурых, еле передвигающих ноги советских пленных - то не придаём особого значения тому, что эти кадры вообще-то сняты ведомством Геббельса для пропаганды нацистских побед. Можно сказать, что сам материал дышит трагизмом, а оператор здесь ни при чём. А может - и вполне "при чём". Часто кажется, что многие кадры и целые сюжеты нацистских киножурналов сняты скрытыми антифашистами.

Даже в людоедский фильм Крещение огнём, с восторгом изображающий, как гибнет под бомбами Варшава, иные кадры попали словно по недосмотру. Что дают для пропаганды кадры с погибшими от авиации Геринга... лошадьми - да ещё столь трагичные, с обугленными ветвями, раскинувшимися в сыром воздухе над "лошадиным кладбищем", и заставляющие вспомнить офорты Гойи "Ужасы войны"? Неужели нацисты с их сентиментальным культом животных ставили себе в заслугу и это убийство?.. Даже в людоедский фильм Крещение огнём, с восторгом изображающий, как гибнет под бомбами Варшава, иные кадры попали словно по недосмотру. Что дают для пропаганды кадры с погибшими от авиации Геринга... лошадьми - да ещё столь трагичные, с обугленными ветвями, раскинувшимися в сыром воздухе над "лошадиным кладбищем", и заставляющие вспомнить офорты Гойи "Ужасы войны"? Неужели нацисты с их сентиментальным культом животных ставили себе в заслугу и это убийство?..

В контексте пропаганды странно выглядят и кадры "трудового перевоспитания" евреев. Что, кроме сочувствия, могут вызвать пожилые измученные люди, роющие канавы под присмотром бравых ребят с автоматами? Естественно предположить, что их снимали монстры. Но... не следовал ли здесь оператор правилу: если не можешь изменить реальность - оставь о ней честное свидетельство?..

В этом отношении совершенно поразительным был показанный на фестивале фильм Победа на Западе, снятый Главным командованием военной пропаганды вермахта (р. Фриц Буш, Вернер Кортвич, Свен Ноланд, Эдмунд Смит, Германия. 1941). Диктор, как и положено в пропагандистском кино, с напористым энтузиазмом рапортовал о победах германского оружия, но... чисто внешне воюющие парни разных стран и сторон были так... похожи друг на друга, что война представала чудовищным безумием, машиной для переработки живых людей в груды гниющего мяса, а фильм, снятый по заказу доктора Геббельса, начинает казаться едва ли не... абсолютно пацифистским произведением. Не знаю, чем руководствовались режиссёры этого фильма, но поля сражений, усеянные трупами, выглядят здесь как обвинение войне, а кадр, где тела погибших солдат омываются мерно накатывающимися волнами океанского прибоя, и вовсе выглядит как художественный образ, мощное бытийное обобщение.

А чего стоят кадры расчётливого, в упор, уничтожения нацистской артиллерией уютной бельгийской деревушки с её буколическими домиками, видными со стратегических высот как на ладони?.. Не поёжится ли иной немецкий обыватель, сам живущий в таком же домике, от такой "пропаганды"?..

В советской же подцензурной хронике - всё "правильно", все каноны пропаганды соблюдены, всё изображённое чётко поделёно на "чёрное" и "белое" - до истинного смысла исторических событий, правда, порой совсем уж не добраться, но здесь этого и не требуется. Так, показанные на Фестивале фильмы того же 1940-го года о советском "освобождении" Прибалтики сняты Семёном Бубриком словно под копирку, по единому шаблону - стандартные кадры сопровождает здесь столь же стандартный, к тому же всячески затуманивающий суть дела, дикторский комментарий. Эти ленты и названы так же стандартно - В советской Литве, В советской Эстонии, В советской Латвии. Никакого личного взгляда автора на показанные им события здесь нет и в помине - как и положено в пропаганде, здесь представлена единственно верная точка зрения на них, принадлежащая исключительно партии и правительству. Ни малейшего образного начала, разумеется, здесь тоже не присутствует, не говоря уже о том бытийном трагизме, подспудное дыхание которого так часто ощущается в немецкой военной хронике.

Основной идеей этого вроде бы предельно академичного Фестиваля является осуждение всякой непримиримой социальной конфронтации - при одновременном безусловном допущении плюрализма мнений и свободы высказываний враждующих сторон. Эту сложную и внутренне демократичную позицию прекрасно и выражают здесь фигуры, со значением установленые по обеим сторонам Фестивального экрана. Об этой главной идее создателей форума архивного кино - и пойдёт речь во втором письме из "Белых Столбов". По контрасту с первым оно будет называться -

"Белые Столбы": Плюрализм - 2010

|

|

|