Александр Шпагин

Удивительная лента. Сегодня она воспринимается как внятная, просчитанная аллюзия на те события, которые происходили в реальности. Здесь впервые осмыслена романтическая утопия, которой грезили шестидесятники, - та, что в итоге напоролась на каменную стену, упавшую на весь советский мир после чехословацких событий 68-го. И это был конец свободы.

Читать далее

|

|

|

|

|

29 января 2010

Олег Ковалов

Вообще - если взяться за длинное перечисление отечественных режиссёров, на которых повлияла Дорога, то на одном полюсе может оказаться комедиограф Юрий Чулюкин, а на другом - метафизик Андрей Тарковский. Актёрскими приёмами и самой фактурой Надежда Румянцева, игравшая в Неподдающихся (1959) и Девчатах (1961), действительно напоминает Джульетту Мазину, а, снимая Ирму Рауш в роли дурочки, прибившейся к странствующему Андрею Рублёву, вряд ли Тарковский, хотя бы и бессознательно, ни разу не вспомнил о Джельсомине. Однако...

"...гротеск, трагический или комический, достаточно хорошо известен истории искусства. /.../ Но это всегда был гротеск зла. Переполох, вызванный Дорогой в умах критиков, объяснялся - по крайней мере, отчасти - тем, что в этом фильме впервые был явлен страшный, раздирающий душу гротеск добра" (Татьяна Бачелис. Феллини - Издательство "Наука", Москва, 1972. С. 103). Но... образы Румянцевой пронизывает комедийная характерность, а образ дурочки, напротив, окрашен драматизмом с налётом тяжёлой физиологичности - ничего созданного вызывающе экстремальными средствами, в этих героинях попросту нет.

Зато чертами "высокого юродства", близкого к эстетике того самого "гротеска добра", отмечены... благородный вор Юрий Деточкин из трагикомедии Берегись автомобиля (р. Эльдар Рязанов, 1966) и, особенно - художник-самоучка Таня Тёткина, пронзительно сыгранная Инной Чуриковой в фильме В огне брода нет (1967). Кстати, многие мотивы этого (пожалуй, лучшего) фильма Глеба Панфилова отчётливо напоминают о содержании и строении фильма Дорога.

Феллини снимал и экзистенциальные драмы, и многофигурные кинофрески, и притчи о современном человечестве. Его фильмы узнаются с первого кадра - при том, что он на изумление "разный": для одних - социальный реалист, для других - фантазёр и фантаст, для третьих - сюрреалист и сатирик, для четвёртых - пряный маньерист и создатель эротических гротесков... Слепцы из индийской сказки, ощупывая слона, всё выясняли, на что он похож - на стену, колонну или змею. За полвека его работы в кино Феллини точно так же познавали словно "по частям" - не охватить взглядом страну, где каждый город прекрасен по-своему.

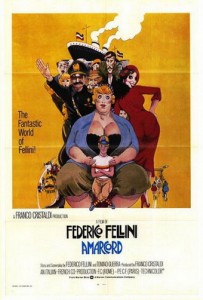

Феллини "чрезмерен", и само количество его шедевров просто неправдоподобно: Дорога, Ночи Кабирии, Сладкая жизнь, 8 ½, Рим, Амаркорд, Казанова... Любой из этих фильмов сделал бы его киноклассиком - но он снял их все, и множество других прекрасных лент. Он словно оплодотворял кинематограф - едва ли не каждый его фильм порождал шлейф влияний и целых направлений. Лента 8 ½ стала не только "моделью" фильма-исповеди, но породила целый жанр "кино о кино", чуть ли не в каждой кинематографии возникли свои Амаркорды[/i], ностальгические и пряные воспоминания о временах детства. Феллини "чрезмерен", и само количество его шедевров просто неправдоподобно: Дорога, Ночи Кабирии, Сладкая жизнь, 8 ½, Рим, Амаркорд, Казанова... Любой из этих фильмов сделал бы его киноклассиком - но он снял их все, и множество других прекрасных лент. Он словно оплодотворял кинематограф - едва ли не каждый его фильм порождал шлейф влияний и целых направлений. Лента 8 ½ стала не только "моделью" фильма-исповеди, но породила целый жанр "кино о кино", чуть ли не в каждой кинематографии возникли свои Амаркорды[/i], ностальгические и пряные воспоминания о временах детства.

В советском кино - это и Подранки (р. Николай Губенко, 1976) и Древо желания (р. Тенгиз Абуладзе, 1977), и фильмы Михаила Беликова Ночь коротка (1981) и Как молоды мы были (1985), и... никуда не деться от ощущения, что "лучшая анимация всех времён и народов" - Ёжик в тумане (р. Юрий Норштейн, 1975), - целиком "выросла" из феллиниевских туманов Амаркорда.

Исповедальный и прихотливый по форме фильм Тарковского Зеркало (1974) привычно сравнивают с лентой 8 ½, однако... многие вспоминают, как Тарковский, спускаясь по лестнице Московского Дома Кино после просмотра Амаркорда, задумчиво обронил, что снимет фильм "лучше". Его Зеркало, разумеется, вышло не "лучше" и не "хуже" Амаркорда, а просто - "другим", однако... совершенно очевидно, что, скажем, тень "школьных" эпизодов Феллини отчётливо легла на сцену изнурительной муштры замёрзших мальчишек из Зеркала.

Есть, однако, один удивительный случай, когда может показаться, что именно советский фильм повлиял на Феллини - а не наоборот, к чему уже привыкли и как это обычно бывало. Фильм До свидания, мальчики! (р. Михаил Калик, 1964) рассказывал о юности в южном городке и словно прощался с "утраченным раем", где ветер трепал волосы девушки Инки, друзья, бродя кромкой пляжа, восторженно строили воздушные замки, мама была жива, играли оркестры, а море искрилось на солнце.

Как позывные времени, звучали здесь песенки Вертинского и непременные такты "Утомлённого солнца", на экране возникали - пляжные моды, типы курортников, танцы под томные мелодии, а на эстраде в форме морской раковины - представал неизменный гастролёр из сомнительной "заграницы", таинственный "Джон Данкер" с усиками в ниточку и гавайской гитарой. Над этой натурой вовсю потешались в кинокомедиях и карикатурах журнала "Крокодил", а в прогрессивные годы "оттепели", когда бунтующие юноши крушили мебельные гарнитуры и сметали с комодов "мещанских" слоников, самые дивные образцы "курортной эстетики" выставлялись на всеобщее обозрение под размашистым предостережением: "Осторожно - пошлость!"

Но в ленте Калика вроде бы самая замшелая "пошлость" словно очищалась авторской интонацией и выглядела... поэтично. Здесь - кажется, впервые в послевоенном советском кино - произошла её эстетическая "реабилитация". Сегодня сами такты "Утомлённого солнца" звучат как позывные дежурного "ретро", а штрихи ушедшего быта, кочующие из фильма в фильм, затёрлись от употребления, став опознавательными знаками и даже приёмами коммерческого "китча". Калик же не стремился к этому безотказному умилению "старыми вещицами" и "смешными" модами бабушек. Забавные казусы и гримасы времени в его ленте - пёстрый сор безалаберной, но трепетной жизни, на которую уже надвигается каток тоталитарной машины... не только нацистского производства.

Действие фильма происходит в канун "Большого Террора", и, если знать, какие беды обрушатся на ребят, их девочек и родителей, и на весь этот тёплый мир, благодушно нежащийся под солнцем - то уродливый "китч" покажется уютным и трогательным, а дурацкие стишки пляжного массовика-затейника - высокой поэзией. Пронзительное ощущение хрупкости этой беззащитной жизни вызвано здесь тончайшими средствами - тревога рождается как бы "из ничего" и поражает внезапно, как острый укол в сердце, настигающий вроде бы ни с того ни с сего и средь бела дня.

Лента Калика странным образом напоминает экранный рассказ о другой юности, что проходила в другом городке на берегу другого моря, но в те же 30-е, и тоже под сенью диктатуры. Тот фильм - тоже воплощённое воспоминание, он так и назван - Амаркорд, и появился... на 10 лет позже. На Калика, впрочем, могли повлиять мотивы и интонации ленты Феллини Маменькины сынки (Италия, 1953) - с тем же городком у моря и теми же пляжами, вдоль кромки которых так же вроде бесцельно бродили герои, мечтая вырваться в "Большой мир". Судьба, правда, оказалась милосерднее к шалопаям Феллини, чем к мальчикам советских 30-х, но... такова уж специфика "времени и места". Сама мысль о сходстве советских ребят 30-х годов с "безыдейной" молодёжью Запада, приди она в цензорскую голову, ещё больше осложнила бы судьбу фильма.

Художник гениальный обычно прокладывает некие новые, не всем и не сразу понятные пути, великий же - это "учитель жизни" и непреложный моральный авторитет вроде Ганди или Толстого, словом - фигура вроде бы не самая необходимая для кинематографа с его промышленным и коммерческим производством. Феллини называли великим совершенно органично, и в его учительстве не было позы или принуждения - как нет поз в клоунских антраша или участливых советах терпеливого падре.

Феллини был счастливым человеком и казался "баловнем судьбы" - его имя гремело на всех континентах, а каждую газетную строчку о его новом замысле жадно ловили и в Праге, и в Токио, и в далёкой Москве... Весть о том, что он ушёл от нас, казалась просто неправдоподобной и походила на дурной розыгрыш самого маэстро, мастера мистификаций: Феллини казался вечным, как вечен солнечный свет или тёплые волны Адриатики. Но Феллини ушёл, и вместе с ним словно ушла та прекрасная и романтичная эпоха, когда великие режиссёры действительно являлись "учителями жизни" - они были непримиримы к пороку, снисходительны к людским слабостям и милосердны к жертвам жестокого века, словом, смягчали нравы и одаривали надеждой неразумное человечество.

2 страницы

1 2 1 2

|

|

|

|