Елена Сибирцева

Авторы фильмов Шультес и Охотник режиссер Бакур Бакурадзе и соавтор сценариев Наиля Малахова – о кинообразовании вообще и своем обучении во ВГИКе в частности.

Читать далее

|

|

|

|

|

22 декабря 2009

Ксения Косенкова

Всякое поклонение Рассел настойчиво рифмует с религиозным, даже если на первый взгляд у этого поклонения другие корни. Религия как таковая – постоянный предмет его рефлексии. В 28 лет Рассел перешел в католичество и этот факт стал одним из ключевых в его биографии. Интересна сама история его обращения: "Мы едим Бога", - сообщили Расселу, имея в виду причастие. По словам режиссера, этот образ произвел на него такое впечатление, что дело было решено. Сложное и противоречивое отношение к католицизму с его жестким подавлением бьющей через край чувственности, и особенно к церкви как к репрессивному институту, стало для творчества Рассела такой же важной пружиной, как и для других режиссеров, католиков уже "по рождению" – Феллини, Бунюэля, Пазолини. Само устройство таланта Рассела, с его эмоциональной перенасыщенностью и визуальной "барочностью", явно ближе к южноевропейскому (недаром его называли "северным Феллини"). Еще будучи новообращенным, Рассел снял документальную короткометражку Лурд (1958) об одном из главных мест паломничества католиков: несмотря на неофитский пыл, Рассел показывал коммерческую подоплеку церкви как механизма по торговле объектами коллективного культа. Этот мотив потом явственно отозвался в Томми.

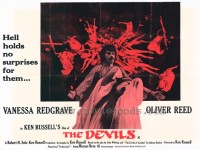

Взаимосвязь религии, секса, власти и массового психоза – тема самого совершенного и самого скандального фильма Рассела Дьяволы (1971), по документальному роману Олдоса Хаксли "Дьяволы Людона". В этом фильме обуздана визуальная неудержимость Рассела – в подспудном виде его энергия дает даже бОльший эффект, чем обычно. Фильм по преимуществу решен в черно-бело-коричневой гамме; удивительно красива строгая геометричность архитектурных форм и монашеских одеяний, действующая на контрасте с беснованием персонажей и скрежетом атональной музыки. Едва ли можно отрицать здесь влияние будущей "иконы" британского авторского кино – Дерека Джармена, который работал на картине в качестве главного художника (обратное влияние особенно заметно в фильме Джармена Витгенштейн).

Рассел называет Дьяволов своим единственным политическим фильмом. Это наполненная страшными сценами реконструкция событий XVII века, когда кардинал Ришелье и Людовик XIII стремились к централизации власти. Одним из препятствий на этом пути становится для них свободолюбие Людона, белые стены которого не дает разрушить сластолюбивый священник Грандье (Оливер Рид). От страсти к нему изнывает горбатая настоятельница монастыря мать Иоанна от Ангелов (потрясающая Ванесса Рэдгрейв), к которой Грандье является в видениях в облике Христа. В пылу своей навязчивой идеи она объявляет, что в нее вселился дьявол. Приспешники Ришелье используют эту историю против Грандье, а сеанс экзорцизма, устроенный в монастыре, приводит с страшной сексуальной истерии среди монахинь.

Церковь в картине предстает как бюрократический аппарат, машина, деловито производящая власть. Тихая, секретная любовь священника к женщине, на которой он женится в нарушение целибата, противостоит ужасающей коллективной "любви" монашек, впадающих в неистовство при одном упоминании Грандье и объявляющих его богом на земле, а затем, с той же убежденностью - дьяволом. Религиозные запреты лишь разжигают их вожделение, и власть умело играет на этом в своих целях. Сам Рассел настаивал, что это христианский по сути своей фильм о грешнике, который становится святым; и что решив снимать Дьяволов, он должен был идти до конца в показе событий, происходивших на самом деле.

По понятным причинам фильм не был принят в католических странах. Студия-производитель вырезала сцену, где монахини "насилуют" большую статую Иисуса, а в Америке Дьяволы подверглись еще более строгой цензуре. Услышав однажды от критика, что фильм "чудовищно непристойный", в прямом телевизионном эфире неистовый Кен поколотил беднягу экземпляром газеты, в которой тот печатался.

В готическом стиле

Процитируем еще раз "дикого мессию" из одноименного фильма: "Искусство делается из искусства, как сегодня рождается из вчера". И далее: "Меня не интересует чужое искусство, если я не могу оттуда что-то украсть, если оно не дает мне то, что я могу использовать". "Искусствоцентричная" установка определила все творчество Рассела: опираясь на биографии, произведения и мифы о любимых художниках, он создавал собственный мир, в котором постоянно перетасовывались и преображались волнующие его мотивы, образы и символы.

Будь знаменитые "Заметки о кэмпе" (1964) Сьюзан Зонтаг написаны позже, в них наверняка упоминался бы Рассел. Но они и так могут служить "инструкцией" к его фильмам: здесь и обращение серьезного во фривольное, и "эстетизм" в противовес "красоте", и аполитичность, и "любовь к преувеличениям, к слишком, к вещам-которые-суть-то-чем-они-не-являются", и андрогинность, и цитатность, и двойственность интерпретаций (для посвященных и непосвященных), и персонажи "в состоянии постоянного пылания" в противовес какому-либо развитию характера, и отказ от обычного эстетического суждения по принципу "плохое-хорошее", и пристрастие к вульгарности, и нейтрализация морального негодования, и т.д., и т.д. При этом примеры кэмпа, которые приводит Зонтаг, представляют собой целый паноптикум пристрастий Рассела, прямыми и косвенными отсылками к которым пестрят его фильмы и вообще вся деятельность: искусство Уайльда, Гауди, Бердслея, прерафаэлитов и даже Басби Беркли (!), а также готические романы, ар нуво, опера и балет как таковые, в том числе "Лебединое озеро" Чайковского. Фильмы Эйзенштейна, по Зонтаг, не кэмп только потому, что невзирая на преувеличения, они слишком удачны драматически.

По многим примерам из этого ряда уже видно, что Рассела привлекает та линия в искусстве, которую условно можно назвать "маньеристской", с присущими ей чувством нарушенной гармонии, сексуальной напряженностью, программной вторичностью, спиритуализмом и взвинченностью. Причем со временем – от 1960-х к 1980-м – тенденция эта у Рассела усиливается. Скорее всего отсюда, кстати, и постоянно проскальзывающий у него интерес к русскому искусству (в частности, к дягилевским балетам), которое еще с ХIХ века привлекало европейцев смесью всепоглощающей витальности, идущей от непостижимого "азиатства", и невроза – то есть болезни цивилизации, превращаясь в итоге в европейском сознании в явление идеально декадентское.

|

|

|