Иван Кислый

Неполным будет утверждение, что в Аире Вайда виртуозно соединил литературную основу с документалистикой. Нет, более того: он поставил под вопрос сосуществование жизни и кинематографа. Вайда спрашивает: перестает ли жизнь, заснятая на пленку, быть жизнью? И дает вполне однозначный ответ.

Читать далее

|

|

|

|

|

26 ноября 2009

Иван Денисов

Последний дом слева - это очень вольный римейк Источника Ингмара Бергмана. Если их сравнивать с профессиональной точки зрения, то Источник, конечно, исполнен гораздо лучше. С точки зрения содержания дела обстоят уже посложнее. Между фильмами получается диалог, примерно как между персонажами де Сада. Один (Источник) показывает нам мир, которым правит жестокий Бог, напоминающий о своём существовании, только насладившись зрелищем смерти очаровательной девушки и жестокой расправы над её убийцами. В другом (Последний дом) Бога нет вообще. Да, мы числим Бергмана гуманистом и т.д., находим в Источнике призыв к душевному успокоению, но здесь уместно снова вспомнить слова Фарбера: "В каждом фильме режиссёра мы наблюдаем схватку двух Бергманов, в которой нет победителя". Такая вот дуэль характерна и для открытого многим трактовкам Источника. И жаль, что недостаточно высокий профессиональный уровень Последнего дома не позволяет его автору с более отчётливой позицией на равных спорить с Бергманом.

Следующим этапным фильмом Крейвена стал Кошмар на улице Вязов (1984). Ряд малоинтересных лент после Дома всё же помог режиссёру отточить свой профессионализм. Кошмар можно считать лучшей работой Крейвена. История об изуродованном убийце, который мстит детям своих палачей, являясь в снах, срабатывает на нескольких уровнях. Прежде всего, это виртуозный хоррор с неослабевающе напряжённым действием и отличными шоковыми эффектами. Но это ещё и напоминание о вечной истине "не судите да не судимы будете", рассуждение о том, что дети вынуждены отвечать за грехи родителей, и психоаналитический этюд о связи сна и реальности. Разумеется, последовали подражания и продолжения, только сам Крейвен не зря устранился от постановки последующих серий Кошмара (на вялую авторефлексию 1994 года Новый кошмар можно не обращать внимания). Из его находок мейнстримной аудитории больше всего приглянулся убийца Фредди Крюгер. Со временем Фредди (Роберт Энглунд) из воплощения подсознательных страхов детства стал таким же популярным героем 80-х, как персонажи Шварценеггера, а главной темой сериала стало истребление подростков под шутки и прибаутки Крюгера. Показательный для консервативных 80-х момент, кстати. Да и тинейджеры такую моду поддерживали: замученным подростковыми комплексами кинозрителям было приятно наблюдать за резнёй на экране и представлять на месте жертв ненавистных одноклассников. Сейчас, впрочем, всё загубила политкорректность. Подростков истребляют на экране реже и не с былым азартом, поэтому выход эмоций на прежнем уровне для нынешнего юного зрителя уже невозможен.

Подпал под влияние политкорректности и Крейвен. После не во всё удавшегося, но весьма любопытного Шокера (1989), в котором соединение хоррора и сатиры на телевидение в чём-то опередило находки Прирождённых убийц Стоуна, он сделал добротный, но фальшивый фильм Люди под лестницей (1991). Мастерство в нагнетании напряжения не помогло придать убедительности социальной составляющей проекта : стандартной либеральной чуши о несчастных чёрнокожих, которые становятся на преступный путь только из-за происков белых. По крайней мере, в трактовке белых режиссёров идея обычно кажется чушью, и Крейвен не стал исключением.

Крик (1996) расколол поклонников Крейвена на два лагеря. Одни прославляли его за умелую игру с канонами "слэшера" (об этом жанре мы ещё поговорим) и его популяризацию, другие – проклинали за окончательный переход в стан коммерческого мейнстрима. Я не такой уж рьяный почитатель Крейвена, поэтому выберу компромиссную позицию. Да, Крик не столь изощрённая работа, как Кошмар, но это эффектное попурри из мотивов и идей "слэшеров" с динамичным сюжетом. Да и в центре сюжета действительно сильная героиня в отличном исполнении Нев Кэмпбелл возможно, это лучшая актёрская работа в фильмах Крейвена. Крик окончательно закрепил за "слэшером" место в пантеоне поп-культуры и обусловил популярность грайндхаусного хоррора в конце 20-го и начале 21 веков. Крейвен даже согласился работать над продолжениями, но если Крик 2 (1997) превзошел первую серию франшизы, то Крик 3 (2000) оказался уже малоинтересным самоповтором – примечательна здесь была только игра Кэмпбелл. Возможно, на ухудшении качества серии сказалась смена сценариста. В 21 веке Крейвен ничего особо оригинального пока не предложил (Ночной рейс 2005 года был неплох, но не более того). На подходе новый хоррор-проект Уэса – посмотрим, сможет ли "папа Фредди Крюгера" еще раз удивить публику.

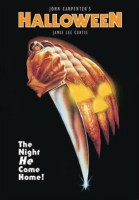

Теперь, собственно, о "слэшере". "Папой" этого поджанра обычно считают Джона Карпентера, автора Хэллоуина (1978). Итальянцы, правда, приписывают родительские права Марио Баве и Цепной реакции (1971), а канадцы – Бобу Кларку и Чёрному Рождеству (1974), но при всей симпатии к обоим режиссёрам я примкну к фанатам Карпентера. Бава и Кларк концентрировали внимание на серии изобретательных убийств, не обращая особого внимания на личность убийцы. Но именно Карпентер свёл все ныне классические правила "слэшера" воедино: ограниченное пространство (небольшой городок, загородный лагерь, одна улица или один дом), набор в основном молодых жертв, сильная юная героиня и зловещий убийца, который в кадре присутствует регулярно, но остаётся загадкой. В Хэллоуине приходящая няня (Джейми Ли Кёртис) вынуждена противостоять вырвавшемуся на свободу маньяку, чьё лицо закрыто маской, традиционной для Кануна Дня Всех Святых. Карпентер умело совмещает зловещую атмосферу опустевшего городка и мрачного дома, со вспышками жестокого насилия и почти сюрреалистическими сценами (побег убийцы Майка Майерса из сумасшедшего дома). Написанная самим режиссёром музыка взвинчивает напряжение до предела, а Ли Кёртис очень убедительна в роли жертвыпротивника Майерса. Теперь, собственно, о "слэшере". "Папой" этого поджанра обычно считают Джона Карпентера, автора Хэллоуина (1978). Итальянцы, правда, приписывают родительские права Марио Баве и Цепной реакции (1971), а канадцы – Бобу Кларку и Чёрному Рождеству (1974), но при всей симпатии к обоим режиссёрам я примкну к фанатам Карпентера. Бава и Кларк концентрировали внимание на серии изобретательных убийств, не обращая особого внимания на личность убийцы. Но именно Карпентер свёл все ныне классические правила "слэшера" воедино: ограниченное пространство (небольшой городок, загородный лагерь, одна улица или один дом), набор в основном молодых жертв, сильная юная героиня и зловещий убийца, который в кадре присутствует регулярно, но остаётся загадкой. В Хэллоуине приходящая няня (Джейми Ли Кёртис) вынуждена противостоять вырвавшемуся на свободу маньяку, чьё лицо закрыто маской, традиционной для Кануна Дня Всех Святых. Карпентер умело совмещает зловещую атмосферу опустевшего городка и мрачного дома, со вспышками жестокого насилия и почти сюрреалистическими сценами (побег убийцы Майка Майерса из сумасшедшего дома). Написанная самим режиссёром музыка взвинчивает напряжение до предела, а Ли Кёртис очень убедительна в роли жертвыпротивника Майерса.

Хэллоуин вызвал великое множество подражаний, но внешняя простота сюжетной схемы оказалась ловушкой для режиссёров, не наделённых талантом Карпентера. Создать запоминающегося убийцу, интересных персонажей и не потерять в зрелищности – сложная задача. Практически никто, кроме Крейвена, с ней и не справился. Подражания Хэллоуину либо тонут в чрезмерном внимании к действующим лицам (Перед самым рассветом Джеффа Либермана), либо быстро становятся набором шоковых сцен (Не ходи в лес Джеймса Брайана). Соглашусь со Стивеном Троуэром: второй подход всё же лучше. От "слэшера" точно не требуется психологической глубины, поэтому схематичные наборы кровавых сцен с непременной расправой над негодяем в конце мне вполне по душе. Тот же фильм Брайана, не раз проклинавшийся за примитивность, мне очень даже нравится - быстрым развитием сюжета и изобретательным членовредительством.

Вернёмся к Карпентеру. До Хэллоуина режиссёр обратил на себя внимание несколькими интересными картинами (очень хорош фильм 1976 года Нападение на полицейский участок 13, осовремененный малобюджетный парафраз классического вестерна Рио Браво Хауарда Хокса), но только после своего эпохального "слэшера" Карпентер стал фигурой, известной вне грайндхаусной среды. В 1979 на телевидении он сделал Элвиса (к слову, мой любимый фильм Карпентера) - оду в честь Короля Пресли с потрясающей игрой Кёрта Рассела, точно передавшую энергетику великого певца и давшую нам понять его внутренние переживания. В том же году появился Туман, один из лучших хорроров 70-х, который я ставлю даже выше Хэллоуина (пусть Туман и уступает ему по исторической значимости). Фильм о живых мертвецах, возвращающихся под покровом тумана в маленький город, чтобы отомстить потомкам тех, кто был виновен в их гибели. Мастерское обыгрывание наших страхов перед туманом и темнотой, безостановочный парад виртуозно исполненных пугающих эпизодов - казалось бы, в 80-х Карпентеру вообще не будет равных среди хоррормейкеров. Но, увы, в 80-е режиссёр работал очень неровно.

Нечто (1982) был уверенным ремейком хоррор-классики Кристиана Найби 1951 года (хотя критики полагают, что истинным постановщиком старого фильма был боготворимый Карпентером Хокс), Кристина (1983) – неплохой экранизацией Стивена Кинга. Рядом же с ними оказались провальные игры в Спилберга (Человек со звезды и Большой переполох в маленьком Китае). Самым интересным опытом Карпентера 80-х сегодня кажется Они живут среди нас (1988), синтез фантастического боевика о войне с инопланетянами и злой сатиры на промывание мозгов современной публики. Здесь опять можно усмотреть перекличку с жанровой классикой 50-х, точнее, с Вторжением похитителей тел Дона Сигела, но у Карпентера получилось своё, оригинальное и остроумное произведение, правда, чересчур затянутое.

В 90-е Карпентер порадовал только жёстким хоррор-вестерном Вампиры (1998) с феноменальным Джеймсом Вудсом. 21 век пока ничего серьёзного от этого интересного постановщика не получил (на славу удался разве что эпизод Сигаретные ожоги в первом сезоне телесериала Мастера ужасов - прим. ред.).

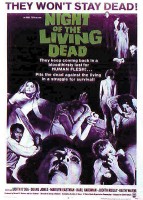

Последний в нашей "Большой Грайндхаусной Тройке" - это Джордж Ромеро. На мой взгляд, это наименее оригинальный постановщик из всех троих. По большому счёту, Ромеро всю жизнь эксплуатировал находки своей Ночи живых мертвецов 1968 года. Он пытался вырваться из тени зомби, обращаясь к вампирам (Мартин), чёрноюмористическим комиксам (Калейдоскоп ужасов, правда, без живых мертвецов и там не обошлось) и даже обезьянам-убийцам (Обезьяньи проделки), но всё возвращалось к его главному творению. Поэтому появились Рассвет мертвецов (1978), День мертвецов (1985), а уже в 00-е образовалась новая трилогия – Земля мертвецов (2005), Дневники мертвецов (2007) и Выживание мертвецов (2009). Последний в нашей "Большой Грайндхаусной Тройке" - это Джордж Ромеро. На мой взгляд, это наименее оригинальный постановщик из всех троих. По большому счёту, Ромеро всю жизнь эксплуатировал находки своей Ночи живых мертвецов 1968 года. Он пытался вырваться из тени зомби, обращаясь к вампирам (Мартин), чёрноюмористическим комиксам (Калейдоскоп ужасов, правда, без живых мертвецов и там не обошлось) и даже обезьянам-убийцам (Обезьяньи проделки), но всё возвращалось к его главному творению. Поэтому появились Рассвет мертвецов (1978), День мертвецов (1985), а уже в 00-е образовалась новая трилогия – Земля мертвецов (2005), Дневники мертвецов (2007) и Выживание мертвецов (2009).

Здесь можно проследить любопытную тенденцию. В истории мирового кино зарегистрированы три волны популярности зомби-хоррора. Дважды в 20 веке всё начинали американцы (Белый зомби Виктора Халперина 1932 года и как раз Ночь живых мертвецов). При этом лучшие образцы создавались всё же в Европе, преимущественно континентальной. Нет, есть чем похвалиться и американским хоррормейкерам, но как правило они проигрывали работам Лючио Фульчи или Хорхе Грау. Мне представляется, что тема зомби европейцам всё же ближе. В Америке хватало и хватает своих глупостей, но массовое следование смертельно опасным и обезличивающим идеологиям – это по части европейцев. Фашизм и коммунизм торжествовали именно здесь (а несколько раньше – инквизиция). Так что, может, жители континента и побаиваются быть первооткрывателями в зомби-хорроре, но преуспевают в нём именно они (между прочим, третьей волной моды на зомби-хоррор мы обязаны хоть и европейцам, но не с континента – британцам, и фильму Дэнни Бойла 2003 года 28 дней спустя).

Что касается Ромеро, то его случай как раз из той серии, когда историческая значимость перевешивает художественную. Ночь живых мертвецов была достойным примером жанра, к тому же отсылая зрителя к страхам конца 60-х, связанным с развитием наркозависимости, разработками биологического оружия, расовыми беспорядками и жестокими действиями властей. Но фильм ощутимо провисает в середине, а желание автора уравнять зомби и людей в отвратительности приводит к тому, что персонажам перестаёшь сочувствовать, что для подобных сюжетов совсем плохо.

В последующих работах Ромеро все перечисленные недостатки никуда не делись, а стали только заметнее. И даже смелое в свете "чёрных бунтов" в 60-е обращение к теме расовой дискриминации, которое казалось оправданным в Ночи, в дальнейшем стало обычным заискиванием перед чёрной киноаудиторией. Впрочем, на момент написания этого очерка я не видел Выживание мертвецов. Может, после него моё отношение к Ромеро изменится в лучшую сторону. Пока же в число любимых зомби-хорроров я бы ни один из его фильмов не стал включать. Скорее назвал бы По ту сторону Фульчи, Shaun of the dead Эдгара Райта или, раз уже речь идёт об американских лентах, Мессию зла Уилларда Хайка. Тем более, что эта работа поможет нам перейти к следующей главке.

|

|

|