Иван Денисов

Обычно супергероев мы ассоциируем с комиксами, их экранизациями или стилизациями под эти экранизации. Но супергерои попали под каток леволиберального конформизма.

Читать далее

|

|

|

|

|

12 ноября 2009

Ян Левченко

Ролану (если точнее, Роланду) Быкову могло исполниться 80 лет. Это преклонный, но не рекордный возраст. Странно, что его нет уже 11 лет. Кажется, что люди, чье молодое лицо никак не вспоминается, все время пребывают в возрасте доброго пожилого учителя (в случае Быкова лучше сказать, опекуна) и живут вечно. Его герои никогда не были юными по-настоящему, хотя он сам начинал в Московском Театре Юного Зрителя. Начинал рано и к своей первой большой роли в кино, случившейся в 1959 году, подошел опытным театральным человеком – восемь лет сценической работы. В театре, за вычетом короткого периода в Ленинградской труппе имени Ленинского комсомола (сейчас это "Балтийский дом"), Быков потом почти не играл – всю жизнь посвятил "Мосфильму", где был актером и режиссером. С конца 1980-х, будучи признанным энтузиастом искусства для детей и юношества, возглавил сначала Всесоюзный центр, занимавшийся соответствующими проектами в кино и на ТВ, потом – фонд, который до сих пор носит имя Ролана Быкова. Было еще депутатство – в те годы, когда этим недолго занимались приличные, то есть не очень подготовленные к политике люди.

У Быкова была блистательная артистическая карьера с невольным привкусом печали и неполной реализованности. Возможно, это влияние персонажей. От Акакия Акакиевича в режиссерском дебюте Алексея Баталова к нервному прохожему, которого пытается загипнотизировать герой Никиты Михалкова в Я шагаю по Москве, от юродивого в Андрее Рублеве к жалкому лысому императору в Короне российской империи (самому унылому и идеологизированному сиквелу Неуловимых мстителей) идет какая-то загадочная игра на понижение образа, пропорциональная профессиональному росту. Быков был очень мужественным актером, начисто лишенным напыщенности. Лучшие его роли в грубом приближении делятся на два типа. Во-первых, эпизоды, построенные на вариациях интенсивной детали, в которых профессиональные умения концентрируются с особенной силой. Разумеется, лишь при наличии способностей. Его шериф из телефильма Принц и нищий так произносит свое "Не могу" со сжатыми зубами, что можно было больше ничего и не произносить. Во-вторых, роли сложного эксцентрического рисунка, культивирующие комизм независимо от степени серьезности произведения. От Карякина в Служили два товарища до отца Федора в телевизионном сериале 12 стульев с Андреем Мироновым и Анатолием Папановым – совсем небольшая дистанция, хотя один принадлежит "священной" плеяде героев Гражданской войны, а второй превращает пародийную фигуру алчного священнослужителя в персонажа комедии дель арте. Но и в том, и в другом случае смех лишь оттеняет слезы. Мир видит и то, и другое.

Не стоит думать, что Быкову "не давали" комиковать в "серьезных" ролях. Он многое успел сделать. В его лице актерская школа петроградской ФЭКСы продолжилась в своих лучших чертах. Даже несмотря на видимые и невидимые отличия.

Шинель (1959)

Режиссер: Алексей Баталов.

Если сравнивать эту экранизацию с картиной Григория Козинцева и Леонида Трауберга, снятой в 1926 году по сценарию Юрия Тынянова, то даже не слишком наметанный глаз ухватит разность эстетической нормы. Никакой "фантазии в манере Гоголя", как было у Тынянова, перемешавшего в своем сценарии несколько текстов. Отступления от оригинала наперечет, преобладает неспешное, логически самоочевидное повествование. Но – прямые цитаты из "старших товарищей": буквально "заваленный делами" Акакий Акакиевич, заснеженная натура, высвеченная в той же манере, в которой Андрей Москвин высвечивал свой экспрессионистский павильон. Алексей Баталов, с одной стороны, не упускает случая отдать честь классикам отечественного кино, а с другой стороны, дает понять, что настоящий классик – один, Гоголь, и обращаться с ним нужно с пиететом. Еще сильна инерция кинематографа 1930-х с его ритуальным благоговением перед Великой Русской Классикой и отчетливым упрощенчеством, реализующим классовый подход. Ах да, ведь еще гуманизм!

Акакий Акакиевич вышел у Быкова очень теплым и человечным. Это не заводная игрушка "маленького человека" с расстроенной речью и монотонными семенящими движениями, которую лишь изредка прорывает пассажами вроде "Зачем вы меня обижаете?", которые так зажигали Белинского. Однако все познается в сравнении – здесь этот трюизм, как ни странно, работает. Сам Быков, напротив, считал своего Башмачкина "смелой и страшной карикатурой", а критик Юрий Ханютин возмущенно писал, что герой Быкова откровенно неприятен, он отталкивает, когда "забавляется с шинелью" и даже когда лишается ее на улице. Критик рубежа 1950-60-х почти кричит: "Так ему и надо!", недоумевая, где же у авторов фильма гражданская позиция и уважение к классике. А Башмачкин-то, и правда, ложится с новой шинелью спать. По нашим временам – едва ли заметная вольность, по тогдашним – неслыханная дерзость, похабщина. Ханжески настроенная критика даже не пытается разглядеть в быковском Башмачкине те самые "гуманистические" черты, что были затвержены и перелицованы в искусстве сталинского времени.

Сцена, в которой с Акакия Акакиевича снимают шинель, также содержит малозаметную полемику. У Гоголя и даже у сильно отступивших от него Фэксов она происходит на огромной заснеженной площади. У Баталова подвыпившего в гостях чиновника хватает за руку девица легкого поведения и уводит с освещенного проспекта, умоляя тем самым спасти ее от городового. Так Акакий Акакиевич оказывается в аркадном коридоре нынешнего исторического факультета СПбГУ на Менделеевской линии Васильевского острова. Там, в сужающейся перспективе ритмичных арок, его и настигает судьба в виде двух свирепых нищих – настоящих хозяев ночных кварталов. Ровно через десять лет в этой же аркаде Лев Кулиджанов снимет, как бежит от полицейских задыхающийся Родион Романович Раскольников. От Гоголя к Достоевскому – не фантазия и не произвол Кулиджанова. Такую линию преемственности начертил в 1920-е годы Тынянов в статье "К теории пародии". А Баталов интуитивно поместил Башмачкина в пространство замкнутое и открытое одновременно, сдавливающее и сводящее с ума бесконечным повторением. Быков и сыграл человека, который никуда не идет. И поэтому так легко сходит с ума. Чего, опять-таки, нет ни у Гоголя, ни у ФЭКСов…

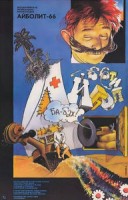

Айболит 66(1966)

Реж.: Ролан Быков

В англоязычном прокате картина называлась Oh How It Hurts – 66. Прекрасная основа для анекдота; нарочно придумать сложно. Хотя, если призадуматься, буквальный перевод обнажает одну существенную сторону оригинала – в данном случае, конечно, фильма, а не соединенных вместе сказок Чуковского. Боль – оборотная сторона радости, якобы постулируемой детскими сказками. Фильм получился не столько для детей, сколько для взрослых. Условную пьесу о добре и зле с обнаженной машинерией постановки особо не поняли, в детали не вдавались. Айболит 66 стал культовым фильмом уже в более поздние времена. В фарватере "Старых песен о главном". В англоязычном прокате картина называлась Oh How It Hurts – 66. Прекрасная основа для анекдота; нарочно придумать сложно. Хотя, если призадуматься, буквальный перевод обнажает одну существенную сторону оригинала – в данном случае, конечно, фильма, а не соединенных вместе сказок Чуковского. Боль – оборотная сторона радости, якобы постулируемой детскими сказками. Фильм получился не столько для детей, сколько для взрослых. Условную пьесу о добре и зле с обнаженной машинерией постановки особо не поняли, в детали не вдавались. Айболит 66 стал культовым фильмом уже в более поздние времена. В фарватере "Старых песен о главном".

Быков появляется здесь не только в широко известном образе гротескного разбойника Бармалея. Он еще и автор с лицом, раскрашенным наполовину розовой, наполовину голубой краской – Петрушка и Пьеро, комбинированная трагикомическая маска. "Я автор! – говорит он без обиняков, – А это – мои куклы. Веселая и грустная. Они смотрят с разных сторон. Если вы смотрите на жизнь с разных сторон, то вы видите все, как бывает на самом деле". Любопытный переход. Куклы участвуют в отвлеченном действии, тогда как зритель живет в реальной жизни. "На самом деле" всегда неоднозначно. Не всякий взрослый в разгар лирических шестидесятых примирится с такой декларацией. Быков так или иначе проявил себя на этой картине смелым новатором.

Это, говоря его словами, "первая картина театральной киноэстетики". Здесь театр, как это было принято в решающие для эксцентрической традиции 1920-е годы, обнажает конструкцию, а кино, вторгается в театр. Интермедия построена как джазовое ревю, в котором клоуны-морячки все с усиками под Чаплина. Девочка, играющая обезьянку, что прибегает к доктору Айболиту просить о помощи, нисколько не загримирована под обезьянку. Пусть видят, что девочка что-то изображает. И даже море вливается в кадр из специально приготовленного каше после того, как Айболит (Олег Ефремов) сокрушается, что по искусственному морю не доплыть до настоящей Африки.

Доплыть-то доплывут, но встреча с Бармалеем и его командой омрачит гуманитарную миссию. Бармалей – модель неизлечимого эгоцентрика. В наши дни такого бы назвали отморозком. Кстати, это действительно очень современный персонаж. Его песня "Ты лети, моя акула, все четыре плавника" - очевидный источник вдохновения профессора Либединского. "Нормальные герои всегда идут в обход" – кредо "умного" прагматика, популярная ныне концепция существования. Любопытно, что Бармалея можно победить, но излечить, исправить – нельзя. На него ничего не действует. Как всякий настоящий провинциальный фюрер, он не дотягивает до воплощения вселенского зла, он просто – глупая и досадная помеха. Добро в лице Айболита ему даже не противостоит, оно просто удивляется его настырности. Выходит, что утопия перевоспитания человека, бывшая советским вариантом евгеники в довоенном СССР, сменилась ощущением невозможности настоящего зла, которое нужно искоренять. А уж если оно есть, то искоренить его тоже вряд ли возможно.

2 страницы

1 2

|

|

|

|