Иван Кислый

Неполным будет утверждение, что в Аире Вайда виртуозно соединил литературную основу с документалистикой. Нет, более того: он поставил под вопрос сосуществование жизни и кинематографа. Вайда спрашивает: перестает ли жизнь, заснятая на пленку, быть жизнью? И дает вполне однозначный ответ.

Читать далее

|

|

|

|

|

8 октября 2009

Ян Левченко

Сын богатого пензенского крестьянина с внешностью заправского Дракулы, своенравный баловень муз, променявший мундир правоведа на грим драматического актера, Иван Мозжухин вполне мог стать персонажем какой-нибудь пьесы Островского. Родись он раньше лет на тридцать, играть ему героев-любовников, безнравственных офицеров, чуть что, кидающихся перчатками, богатых соблазнителей – водевильных родственников Свидригайлова из "Преступления и наказания". В кино бы его уже не взяли по возрасту.

В ранние годы кинематографии все было так же просто, как сейчас в индустрии массовых фильмов. Разве что с поправкой на бюджет и – пропорционально – на гонор кинозвезд. Производство было поточным, главной фигурой был продюсер, к актеру предъявлялись минимальные требования, к режиссеру – практически никаких. Актер мог не иметь школы сценического движения. Известно, к примеру, что Вера Холодная вообще не умела толком передвигаться внутри мизансцены, певец ее декадентской красоты Евгений Бауэр просто пересаживал ее с места на место и выгодно освещал. Актерам императорских театров в кино сниматься не рекомендовали. Это был, конечно, не главный в мире позор, но на репутации отражалось негативно. В кино шли увлекшиеся театром непрофессионалы – контингент "народных домов". В Петербурге – из народной оперы на месте нынешнего Мюзик-холла, Народного дома графини Паниной на Лиговском проспекте. В Москве для кино поставлял актеров частный театр Корша (в его здании сейчас расположен Театр Наций во главе с Евгением Мироновым) и Введенский народный дом. Туда и поступил проучившийся два года на юридическом факультете Иван Мозжухин. Он реализовал свою юношескую страсть, о которой вспоминал впоследствии его однокашник по пензенской гимназии, будущий эмигрантский критик и публицист Роман Гуль: "Помню его в пьесе Островского "Лес" в Зимнем театре Вышеславцева. <…> Мозжухин играл Алексиса <...> и играл превосходно, по крайней мере, я его запомнил".

С 1911 года Мозжухина рекрутирует в кино студия прославленного продюсера Александра Ханжонкова. Актеру была доверена роль генерала Корнилова в Обороне Севастополя, почти двухчасовой исторической картине, с которой в России началось производство полнометражных лент. Алкоголик в "антирекламной фильме" Пьянство и его последствия (1912) и братья-разбойники в экранизации одноименной поэмы Пушкина (1912), ушлый племянник в Бабушкиной квартире (1913) и даже черт в Ночи перед Рождеством (1913) по Гоголю – все это примеры более чем удачного встраивания молодого актера в новый кинематографический контекст. В те годы крайне высоко ценилась выразительность, страстность на грани гротеска. Кино снималось преимущественно на средних планах – сдержанную нюансировку эмоций было попросту не видно. Мозжухин не только широко открывал рот и дико вращал глазами, но пытался придать рисунку своих ролей хотя бы минимальной ретуши – в его исполнении чувствовался психологизм, а не только радость от попадания в кадр. Черт в "Ночи перед Рождеством" был, в первую очередь, шедевром постановщика и художника Владислава Старевича, придумавшего такой грим, что его подготовка занимала полдня. Однако и Мозжухин обнаружил в этой роли неожиданную для статичного русского актера способность к слаженной телесной работе. В чем-то ужимки и прыжки его персонажа, связанные с его неблагочестивым происхождением, предвосхищали эксцентрические выходки актеров пореволюционного авангарда.

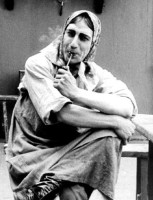

Наиболее удачная роль в раннем творчестве Мозжухина – гвардейский офицер (он же девка Мавруша) в экранизации пушкинского Домика в Коломне (1913, Петр Чардынин). Классический сюжет предусматривал игру с переодеванием, неузнаванием и комической развязкой. Влюбленный в барышню гвардеец узнает, что ее строгая бабушка рассчитала кухарку. Недолго думая, он сбривает щегольские усы, наряжается крестьянской девушкой и отправляется наниматься в дом, чтобы быть поближе к возлюбленной. Подслеповатая старушка не чует подвоха, и молодой человек остается в доме. Однако после первой же более или менее удавшейся стряпни и уборки происходит известный казус. Отправившись к обедне вместе с внучкой, хозяйка начинает беспокоиться, а не обокрала ли дом новая прислуга. Старушка спешит домой и застает Маврушу перед зеркалом. Она только что покурила трубочку, а теперь бреется… Во время съемок Мозжухин так разошелся, что начал снимать чулки с актрисы, исполняющей роль его возлюбленной Параши. Режиссер был несколько шокирован и попросил не впадать в нецензурные действия. На что получил ответ, что образ бодрой служанки, дружески помогающей хозяйской внучке с вечерним туалетом, призван подчеркнуть озорную природу пушкинского произведения. Тем не менее, фривольная сцена в окончательную версию не вошла – на то существовал так наз. "парижский жанр", где еще не такое показывали. Наиболее удачная роль в раннем творчестве Мозжухина – гвардейский офицер (он же девка Мавруша) в экранизации пушкинского Домика в Коломне (1913, Петр Чардынин). Классический сюжет предусматривал игру с переодеванием, неузнаванием и комической развязкой. Влюбленный в барышню гвардеец узнает, что ее строгая бабушка рассчитала кухарку. Недолго думая, он сбривает щегольские усы, наряжается крестьянской девушкой и отправляется наниматься в дом, чтобы быть поближе к возлюбленной. Подслеповатая старушка не чует подвоха, и молодой человек остается в доме. Однако после первой же более или менее удавшейся стряпни и уборки происходит известный казус. Отправившись к обедне вместе с внучкой, хозяйка начинает беспокоиться, а не обокрала ли дом новая прислуга. Старушка спешит домой и застает Маврушу перед зеркалом. Она только что покурила трубочку, а теперь бреется… Во время съемок Мозжухин так разошелся, что начал снимать чулки с актрисы, исполняющей роль его возлюбленной Параши. Режиссер был несколько шокирован и попросил не впадать в нецензурные действия. На что получил ответ, что образ бодрой служанки, дружески помогающей хозяйской внучке с вечерним туалетом, призван подчеркнуть озорную природу пушкинского произведения. Тем не менее, фривольная сцена в окончательную версию не вошла – на то существовал так наз. "парижский жанр", где еще не такое показывали.

В 1914 году Мозжухин снялся в знаковой для своего времени ленте Евгения Бауэра Жизнь в смерти. Ее герой, безумный доктор Рено, убивает любимую женщину, бальзамирует ее труп и хранит его в склепе, дабы красота обрела свою вечную и нетленную форму. Мотив убийства в поисках совершенства перекликался с картиной Умирающий лебедь того же Бауэра. Ключевая для декадентов концепция художника как демиурга, поднявшегося над пошлой действительностью в поисках красоты, восходила к французскому символизму, критически осмыслялась в Пигмалионе Бернарда Шоу, находила отражение в Творимой легенде Федора Сологуба и причудливым эхом возвращалось из прошлого в позднесоветской мистической драме Господин оформитель (1988, Олег Тепцов). В ленте Бауэра у Мозжухина впервые проявилась его фантастическая способность – мгновенно наполнять глаза слезами. В последующих фильмах можно было наблюдать, как глаза актера переливаются, как две прозрачные сферы, наполненные влагой – взгляд не столько туманится, сколько теряет фокусировку и создает впечатление предельного эмоционального напряжения.

Снявшись еще в нескольких фильмах на студии Александра Ханжонкова, актер переходит в ателье Иосифа Ермольева. Причиной ухода послужил конфликт с Бауэром, отказавшим Мозжухину в главной роли на своем очередном, довольно, впрочем, проходном проекте Леон Грей. Под крылом Ермольева у актера намечается новый альянс – на этот раз с Яковом Протазановым. В последние годы перед революцией раскрывается специфическое тяготение Мозжухина к воплощению таинственных, одержимых героев, сводящих свою жизнь к бесконечной игре чувств. Характерны названия фильмов с его участием. В буйной слепоте страстей (1916), Сатана ликующий (1917). В Малютке Элли (1918) он снимается в роли хмурого мэра британского городка, убивающего невинную девочку. Но самыми громкими достижениями дореволюционной карьеры Мозжухина становятся роли Германна в Пиковой даме (1916) и отца Сергия в экранизации одноименной повести Льва Толстого (1917). Снявшись еще в нескольких фильмах на студии Александра Ханжонкова, актер переходит в ателье Иосифа Ермольева. Причиной ухода послужил конфликт с Бауэром, отказавшим Мозжухину в главной роли на своем очередном, довольно, впрочем, проходном проекте Леон Грей. Под крылом Ермольева у актера намечается новый альянс – на этот раз с Яковом Протазановым. В последние годы перед революцией раскрывается специфическое тяготение Мозжухина к воплощению таинственных, одержимых героев, сводящих свою жизнь к бесконечной игре чувств. Характерны названия фильмов с его участием. В буйной слепоте страстей (1916), Сатана ликующий (1917). В Малютке Элли (1918) он снимается в роли хмурого мэра британского городка, убивающего невинную девочку. Но самыми громкими достижениями дореволюционной карьеры Мозжухина становятся роли Германна в Пиковой даме (1916) и отца Сергия в экранизации одноименной повести Льва Толстого (1917).

В Пиковой даме не слишком смелый Протазанов незаметно для себя впервые в русском кино использовал ракурсную съемку сверху: Германн ходит под окнами возлюбленной Груни, и зритель видит его ее глазами – для этого камеру пришлось почти вертикально опускать объективом вниз. Но главное, конечно, не операторские приемы, а подлинно безумные глаза Германна. С самого начала Мозжухин строит образ обреченного человека. Безумие нактывает волнами изнутри, отпускает и накатывает снова, и с каждым разом волна все крепче, все сокрушительнее. Германн бьется в приступе ужаса внутри бутафорской картины, на стене пляшет его хищный искаженный профиль, над гробом старой графини появляется его лицо, снятое резко снизу вверх и создающее впечатление каменной тяжести. Тем не менее, картину много критиковали за буквализм (на экране реальные предметы превращаются в тройки, семерки и тузы), за плохое освещение и за… недоигранный характер Германна. Рецензент "Театральной газеты" недоумевал: "Так спокойно, бестрепетно войти в чужой дом, пройти по анфиладе освещенных комнат, войти в спальню графини, хлопнуть дверью, забраться в кабинет и простоять там два часа не мог, конечно, Германн, который, по Пушкину, "трепетал, как тигр"". Современному же зрителю, напротив, относительное спокойствие Германна, взрывающееся окончательным безумием, может показаться большим достижением Мозжухина, в подавляющем большинстве своих ролей обнажавшим свои переживания с щедростью, достойной лучшего применения.

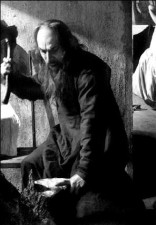

Не менее, если не более живой резонанс вызвала картина, снятая Протазановым сразу после Февральской революции, отменившей церковный запрет на показ служителей культа в кинематографе. Отец Сергий – это история покаяния, поста, соблазна и нового греха, после которого грешник растворяется в пейзаже, уходит странствовать по свету, чтобы распрощаться с собой и встретить новую чистую жизнь. Блестящий светский лев князь Касатский узнает, что его невеста – бывшая любовница императора Николая Первого. Офицер принимает монашеский постриг и удаляется сначала в монастырь, а потом и вовсе в уединенную келью. Одна ветреная особа заключает пари с друзьями и подругами, что нарушит уединение отца Сергия, славящегося на всю округу своим суровым послушанием, и сумеет его соблазнить.  Тем не менее, отец Сергий проявляет нечеловеческую силу воли и отрубает себе палец в наказание за грешные порывы что невольно вызывает у него залетная красотка. Она видит последствия своего неудачного развлечения и раскаивается. Но впереди у отца Сергия – новое испытание. Его окружает почет, его известность растет как в церковных, так и в мирских кругах. Как-то к нему обращается за помощью некий купец. Его дочь больна, но он уверен, что общение с духовным пастырем принесет девушке исцеление. Отец Сергий принимает больную в своей келье и уже не может удержаться. В итоге он, совершенно разбитый и разоренный, охваченный душевной смутой и не уже не надеющийся на прощение, уходит бродить по свету, становится каликой перехожим… Тем не менее, отец Сергий проявляет нечеловеческую силу воли и отрубает себе палец в наказание за грешные порывы что невольно вызывает у него залетная красотка. Она видит последствия своего неудачного развлечения и раскаивается. Но впереди у отца Сергия – новое испытание. Его окружает почет, его известность растет как в церковных, так и в мирских кругах. Как-то к нему обращается за помощью некий купец. Его дочь больна, но он уверен, что общение с духовным пастырем принесет девушке исцеление. Отец Сергий принимает больную в своей келье и уже не может удержаться. В итоге он, совершенно разбитый и разоренный, охваченный душевной смутой и не уже не надеющийся на прощение, уходит бродить по свету, становится каликой перехожим…

В исполнении Мозжухина предстает человек, по крайней мерей, двуликий. Но это не то двуличие, которое делает человека негодяем. Это слабость как проявление истинной человеческой сущности, слабость, без которой бы человек не нуждался в прощении. У Мозжухина традиционно подведены глаза, но в данном случае это выглядит уместно – запавшие, подернутые вселенской усталостью глаза отца Сергия играют роль зеркала, в котором просматривается вся его обыкновенная и несчастливая жизнь. Психологизм деталей был доведен в картине до совершенства. Классическая сцена с отрубанием пальца способна вызвать содрогание и у современного зрителя, разучившегося удивляться. Соблазнительные женщины, являющиеся к святому отцу в ходе двойного испытания, также выглядят трагически живыми, настоящими, лишенными привычного излома. Это полная драм и переживаний, однако же очень естественная жизнь, такая, какой ее задумывал Толстой.

2 страницы

1 2

|

|

|

|