Елена Сибирцева

Авторы фильмов Шультес и Охотник режиссер Бакур Бакурадзе и соавтор сценариев Наиля Малахова – о кинообразовании вообще и своем обучении во ВГИКе в частности.

Читать далее

|

|

|

|

|

5 октября 2009

Олег Ковалов

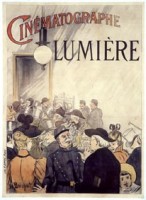

Считается, что кинематограф Люмьеров симпатичен именно тем, что был наивным, незрелым, непритязательным, словом - примитивным и как бы "недоразвившимся" до использования увлекательного сюжета, актёрской игры, идейной направленности, назидательности и пропаганды, словом - развлекательной, назидательной или мобилизующей литературщины. Для революционера Годара, однако, фильмы Люмьеров были не эмбрионом, которому предстояло "доразвиться" до "настоящего", "нормального", то есть - коммерческого кинематографа, а - самодостаточным воплощением принципиально иного эстетического феномена, который сразу же принялись искажать в угоду разнообразным прикладным функциям, - и закономерно, что столь революционная идея вложена в уста пылкого ниспровергателя из Китаянки.

Но так же и Стасов - буквально впервые увидев "движущееся изображение", он сразу отметает то, что кажется ему наносным, затемняющим его суть. Вот, отметив ассоциацию, возникшую у него при виде моря, появившегося на экране: "Стоит водяная пустыня: Meerstille Мендельсона. Издалека, издалека катят прямо на зрителя ряды волн...", - он тут же "отменяет" её, прямо говоря, что "живая фотография" не нуждается ни в музыкальном, ни в каком-либо ином подкрашивании, ибо сама является... музыкой, только - другой: "И тут /.../ начинается - не "Gluckliche Fahrt", а совсем другая уже музыка, и не Мендельсонова, и ничья, а прямо из того, что всякий день /.../ происходит на этом самом уголку моря..." /Там же, стр. 128/.

Что же это за "музыка", рядом с которой Стасову неуместным показался даже близкий ему Мендельсон, а не, скажем, "импрессионист" Дебюсси? "...купанье! Что может быть ничтожнее, ординарнее, прозаичнее?! Голые тела от жары толпой суются в воду - что тут есть интересного, важного, красивого? Так вот нет же. Из всей этой ординарщины тут состраивается что-то такое и интересное, и важное, и красивое, что ничего не расскажешь из виденного" (Там же). При первой же встрече с "движущейся фотографией" Стасов ощутил её эстетическую сущность, состоящую даже не в извлечении золотинок поэзии из сора повседневности, а в том, что сама эта вроде бы незатейливая фиксация любой неказистой реальности поэзией и является - причём новой, не имеющей аналогий в прошлом.

Детище Люмьеров ещё не слишком известно даже как аттракцион, а Стасов словно бы уже набрасывает контуры влиятельных в будущем концепций - предвосхищая Кракауэра, превыше всего ставившего способность кино запечатлеть "трепещущую листву" и рябь воды в луже, Базена, воспевавшего магическую мощь "длинного", завораживающего протяжённостью кадра, Тарковского с его идеей кинематографа как ваяния из "Запечатлённого времени"... В системе подобных воззрений "тело" некоего "идеального фильма" являлось самоцельным и самодостаточным сколком с реальности - "рукотворные" же компоненты кинозрелища пренебрежительно воспринимались как вредные примеси, привнесённые со стороны смежных искусств.

Эти "объективистские" концепции вызывали ярость советских догматиков: апологеты, мол, исключительно "трепещущей листвы" принижают "идейную" сторону "важнейшего из искусств". Но... даже такой борец за "идейный реализм", как Стасов, восторгается в кино тем, что не потерпел бы, скажем, в литературе или живописи - даже не отсутствием лобовой дидактики, а самоцельной и самодовлеющей "безыдейностью". Если, однако, "во все ладоши" (Там же, с. 129) этот апологет передвижников аплодировал люмьеровским роликам, то... отчего не представить его овации авангардисту Вертову? Ведь "Кино-Глаз" азартно изобразил то же "купание" и прочую "ординарщину", приводившую Стасова в восторг - жизнь рынка, работу в поле, типы горожан и мужиков, - да так, что, плёнка, казалось, источала запахи, искрилась цветами и без всякого "фонографа" предавала шумы города, гомон толпы и голоса людей. Страстное желание Стасова видеть на экране полнокровность обыденности с точностью воплотила эта лента, и художественные воззрения пропагандиста передвижников сомкнулись здесь с пафосом установок раннего Вертова, звавшего отражать "Жизнь врасплох".

Вошло в легенду, как иные зрители первых киносеансов в ужасе устремлялись к выходу, когда на них с экранного полотна надвигался "люмьеровский" поезд. Легко предположить, что они впадали в панику исключительно из наивного опасения, что он их "задавит". Но... возможно, к этому испугу примешивалось и нечто иное? Вот как описывает своё знакомство с кинематографом Максим Горький, увидевший эту новинку на Нижегородской ярмарке 1896-го года: "Вчера я был в царстве теней. Как страшно там быть, если бы вы знали!" /"Горький об искусстве". М.-Л., 1940, стр. 51. Цит. по: Н.М.Зоркая. На рубеже столетий (У истоков массового искусства в России 1900 - 1910 годов) - Издательство "Наука", Москва, 1976, с. 41/

Фрагмент фильма Прибытие поезда на вокзал Ла-Сиоты реж. братья Люмьер

Если Стасов воспевает витальную силу киноизображения, то абсолютно та же программа Люмьеров вызывает у молодого Горького почти мистический ужас: "Пепельно-серая листва", "тенеобразные фигуры людей" заставляют (его - О.К.) вспомнить "о привидениях, о проклятых", "о злых волшебниках, околдовавших сном целые города". "Кажется, что перед вами именно злая шутка Мерлина..." /Н.М.Зоркая. На рубеже столетий (У истоков массового искусства в России 1900 - 1910 годов) - Издательство "Наука", Москва, 1976, с. 42/. Приводя фрагменты горьковских статей, Н.Зоркая точно определяет изначальные свойства экранного изображения, способные воскрешать атавистические страхи от ощущения встречи с потусторонним миром: "...бескрасочность, безмолвие зрелища при жизненной иллюзии и бурном, активном, насыщенном движении" (Там же, с. 41).

Просто изумляет этот контраст восприятия одних и тех же, по сути, кадров двумя современниками. Ясно, что каждый увидел в них "своё": для Стасова, адепта духовного здоровья и реалистического искусства, рождение кино стало долгожданной гарантией грядущего торжества некого величественного "тотального реализма", а Горький, словно повинуясь инстинкту художника Серебряного века с его болезненной тягой к инобытию, как бы заглянул за "изнанку" видимых явлений - и испытал мистический трепет.

Обе эти, столь вроде бы противоположные точки зрения на сам феномен кинематографа сходятся в том, что и Стасов, и Горький сразу увидели в нём заведомо "большее", чем инженерное достижение или даже новое искусство - они сразу восприняли кинематограф как явление, неким магическим образом связанное с самой материей бытия, будь то его загадочная "изнанка", или... та же беспредельность, но уже "оптимистическая", окрашенная в радостные тона торжествующего позитивизма - Стасов, как истинный прогрессист XIX-го столетия, мечтал о том, что именно киноплёнка способна сохранить бессмертие "для всего самого великого" /"В.В.Стасов о кинематографии" (публикация А.Шифмана). - "Искусство кино", 1957, № 3, стр. 130/.

В своей известнейшей статье "Онтология фотографического образа" Андре Базен писал об изначально присущем кинематографу свойстве "бальзамировать время" - к самой этой изящной формулировке поневоле примешивается некий пугающий, "загробный" оттенок: само выражение "мумия времени" просто не может не вызывать воспоминания о старых фильмах, где играл Борис Карлофф. Поэтому, вероятно, Андрей Тарковский в своей программной статье "Запечатлённое время" (1967) предложил более щадящую формулировку - кинематограф, по его мнению, является единственным из искусств, создающим "матрицу реального времени" (Цит. по: Андрей Тарковский. Архивы. Документы. Воспоминания - "Подкова", "Эксмо-пресс", Москва, 2002, с. 162).

Как легендарный Харон, кинематограф является посредником между миром живых и миром мёртвых, как бы не вполне принадлежа обоим. Именно в таком - метафизическом, а не технократическом аспекте, - детище Люмьеров было сразу воспринято проницательными умами гуманитарной России.

2 страницы

1 2 1 2

|

|

|

|