Иван Денисов

Обычно супергероев мы ассоциируем с комиксами, их экранизациями или стилизациями под эти экранизации. Но супергерои попали под каток леволиберального конформизма.

Читать далее

|

|

|

|

|

29 сентября 2009

Ян Левченко

Недоучившийся юрист, джазовый пианист и писатель-конструктивист Евгений Габрилович начинал жить в искусстве вместе с народившейся советской властью. Он родился на пороге XX века в один год с Артемом Веселым и Леонидом Леоновым – яркими представителями первого поколения советской литературы. Они были слишком молоды, чтобы делать революцию, но достаточно энергичны, чтобы составить первые ряды ее оруженосцев. Недолгое время им казалось, что они строят новый мир, а потом они сами не поняли, что произошло. В отличие от многих коллег по цеху, Габрилович сохранился, сменив профессию…

Символично, что советские конструктивисты в 1924 году пошутили над эмигрантским сборником "Смена вех", выпустив свою поэтическую антологию "Мена всех". Передовые деятели революционного искусства еще не знали, что учатся мимикрии, которая так им пригодится в следующем десятилетии. Без этой самой "мены" местами всего и вся, добра и зла, черного и белого не могла бы появиться книжка бодрых писательских отчетов о поездке литературной делегации на строительство Беломорканала в 1933 году. Был в ее составе и Евгений Габрилович, недавний авангардист и экспериментатор, а теперь "инженер человеческих душ". В отличие от больших состоявшихся имен, которые уже не умели ничего, кроме возведения своей биографии в истории литературы, Габрилович еще мог изменить свою творческую траекторию. Он не питал иллюзий относительно величины своего литературного дарования. Сдвиг в сторону кинодраматургии переключил амбиции писателя. Сравнительно поздний дебют в возрасте 38 лет на фильме Юлия Райзмана Последняя ночь (для него Габрилович переработал свою повесть "Тихий Бровкин") возвестил о появлении в крайне казенном и ритуализованном советском кино фигуры яркой, смелой и неоднозначной.

Им предстоит работать с Райзманом еще сорок лет. Они оба доживут до глубокой старости, что, вообще, не очень характерно для деятелей советского искусства, застанут начало 1990-х. Габрилович умрет вскоре после своего 94-летия, Райзман – ровно через год после него, не дожив нескольких дней до 91 года. Возможно, они просто были ровными и спокойными людьми, привыкшими ничему не удивляться. Возможно, это вовсе ничего не значит. Просто жизнь сложилась в их пользу. Очевидно лишь, что им удался творческий тандем, который работал без сбоев, не слишком обильно, но и не редко, без лишнего риска и головокружительных взлетов, но с программируемым результатом. Скрытые от посторонних глаз драмы творческого долголетия Габрилович живописал в мемуарах "Последняя книга" (изданы в 1996-ом). Там нашлось место и для разочарований, и для сомнений, и – самое главное – для искреннего недоумения по поводу ступора, в котором страна жила при Сталине. Нисколько не выгораживая себя, но лишь задаваясь вопросом о причинах этой завороженности, Габрилович вспоминал, как начал работать в кино ради заработка и только после войны почувствовал что-то еще. Долго всматривался…

Его внимание было неизменно направлено на так называемых "простых людей", на их мысли, тревоги, печали, радости. Подобно Юрию Герману и Александру Володину, он вглядывался в человека с любого расстояния. Он никогда не фрондировал и не протестовал. Он оставался советским литератором, но никакой "заказ" был ему не указ. Одна из картин, созданных тандемом Разйман-Габрилович, называется иллюстративно – Твой современник (1967). Интонация диалога, прямого обращения к зрителю неизменно удавалась Габриловичу. Его студенты из ВГИКа вспоминали, как он учил их находить большое содержание в самой маленькой и незначительной жизни. Были у него и откровенные поделки вроде Убийства на улице Данте (1956, реж. Михаил Ромм) и Софьи Перовской (1967, реж. Лео Арнштам). Были настоящие удачи, также с другими режиссерами. В частности, именно с Габриловичем начинал свой путь в кино Глеб Панфилов – В огне брода нет (1967) и Начало (1970) служат ярчайшими примерами позднего "шестидесятничества". Блистательный Монолог (1972) – одна из лучших картин Ильи Авербаха, в которую Габрилович вложил всю печаль по уходящему кодексу интеллигентного человека – благородстве, чести, бескорыстии. "Да, я интеллигент!" – кричит герой Михаила Глузского, старый профессор, доведенный до отчаяния циничной дочерью. "И отец мой был интеллигент!" Габрилович вырос в семье аптекаря и не особо примерял на себя репутацию потомственного интеллигента. И все же он знал, что значит это слово. Отмечая юбилей Евгения Иосифовича, "Синематека" предлагает обзор двух его ранних работ, снятых в сотрудничестве с Юлием Райзманом.

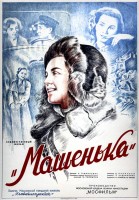

Машенька (1942).

Реж. Юлий Райзман.

Машенька начинается с прибытия поезда. Этого можно и не заметить, но кадр по понятным причинам выходит нагруженный. Вряд ли он прямо отсылает к ленте братьев Люмьер, но, несомненно, задает ключевой для всего фильма мотив дороги. У жизни много поворотов, даже если она не очень бурная и насыщенная. Маша Степанова учится на фельдшерских курсах и работает на почте, которая в любом уважающем себя губернском (то есть, конечно, областном) городе находится рядом с вокзалом. Ее сослуживицы и подруги – "правильная" Клава и "ветреная" Вера. Себя Маша считает "никакой". Это она говорит таксисту Алеше Соловьеву, который как-то подвозит ее поздно вечером после учебной тревоги. Беготня в противогазах – дело обычное, страна уже привыкла готовиться к войне. Слово за слово Маша узнает, что Алеша учится на инженера и, вообще, судя по всему, юноша начитанный. Между ними, среди прочего, происходит и такой диалог: "А вы Маркса читали?" – "Хм, читал". – "Ну и как?" – "Любопытно, в общем". Крамолы никакой, но есть едва заметная ирония, некоторая миролюбивая попытка показать, что все – люди, а не автоматы, и Маркс – источник вполне дежурных эмоций. Машенька начинается с прибытия поезда. Этого можно и не заметить, но кадр по понятным причинам выходит нагруженный. Вряд ли он прямо отсылает к ленте братьев Люмьер, но, несомненно, задает ключевой для всего фильма мотив дороги. У жизни много поворотов, даже если она не очень бурная и насыщенная. Маша Степанова учится на фельдшерских курсах и работает на почте, которая в любом уважающем себя губернском (то есть, конечно, областном) городе находится рядом с вокзалом. Ее сослуживицы и подруги – "правильная" Клава и "ветреная" Вера. Себя Маша считает "никакой". Это она говорит таксисту Алеше Соловьеву, который как-то подвозит ее поздно вечером после учебной тревоги. Беготня в противогазах – дело обычное, страна уже привыкла готовиться к войне. Слово за слово Маша узнает, что Алеша учится на инженера и, вообще, судя по всему, юноша начитанный. Между ними, среди прочего, происходит и такой диалог: "А вы Маркса читали?" – "Хм, читал". – "Ну и как?" – "Любопытно, в общем". Крамолы никакой, но есть едва заметная ирония, некоторая миролюбивая попытка показать, что все – люди, а не автоматы, и Маркс – источник вполне дежурных эмоций.

Маша увлекается Алешей и приходит в гараж, чтобы его разыскать. Алеша, оказывается, болеет. У Маши появляется шанс проявить свое великодушие, и она доходит до того, что продает часть вещей и сильно одолжается в кассе взаимопомощи на службе – лишь бы у Алеши было все необходимое. Молодой человек страшно благодарен девушке и даже рассказывает ей, что никогда не читал Маркса, но теперь серьезно настроился, чтобы не пасть в ее глазах. У них почти начинается роман, однако Маша проявляет недоверчивость на фоне строгих правил. Да и сам Алеша, надо заметить, выведен как носитель целомудренного и в то же время эмансипированного сознания. Они, разумеется, друзья, но с чего вдруг любовь? Маша – просто хороший человек, не более того…

Появление на одной из вечеринок роковой красавицы Веры сбивает с толку слабого Алешу. Негордая, но ранимая Маша также растеряна. Молодые люди расстаются и вновь встречаются уже на финской войне. Она – военный фельдшер, он – танкист, который вскоре после ранения переходит в пехоту. Маша ведет себя приветливо, но отстраненно. Алеша пишет ей письмо, но выразить настоящую нежность опять не получается. В тексте много абстрактных лозунгов, подменяющих подлинные чувства. Впереди – еще одна встреча, такая же короткая и случайная. Будет ли долгая жизнь – неизвестно. Фильм снят в самый тяжелый военный год, и авторы не считают возможным рисковать зрительским доверием. В этой картине, работающей с памятью о безмятежных днях, когда даже война казалась временной трудностью на общем позитивном фоне, нет ни грамма фальши. Нет здесь и попыток искусственно взбодрить зрителя обещаниями счастья после победы. Это робкая, неокрепшая, но в высшей степени ценная попытка реалистического описания жизни, где нет гротескных чувств и запутанных страстей. Есть более частые сомнения и комплексы, недостаточное понимание окружающих и досада по поводу собственного бездействия.

В том же году Иван Пырьев снял своего Секретаря райкома, ставшего первым фильмом на материале Великой Отечественной. В нем также очевиден поворот к человеку. После собирательных, абстрактных персонажей конца 1930-х, вместо героев ритуальных мистерий на советском экране появляется человек, не боящийся своей обыкновенности. В роли Марии Степановой снялась Валентина Караваева, имевшая все шансы стать звездой, но вскоре после съемок повредившая лицо в автокатастрофе. Роль красавицы Веры досталась Вере Алтайской, впоследствии укоренившейся в амплуа злых волшебниц и вздорных мачех. В этом фильме об этом и помышлять нельзя. Чудо что за барышня, хотя тоже отрицательная.

3 страницы

1 2 3

|

|

|

|