Иван Денисов

Обычно супергероев мы ассоциируем с комиксами, их экранизациями или стилизациями под эти экранизации. Но супергерои попали под каток леволиберального конформизма.

Читать далее

|

|

|

|

|

18 августа 2009

Олег Ковалов

Когда в финале фильма Антихрист (р. Ларс фон Триер, 2009) возникает посвящение Андрею Тарковскому – в залах не обходится без неизменных растерянных смешков: это что - всерьёз? Или – неудачная шутка? Или же - неуёмный Триер, нанося удар за ударом обыденному сознанию, просто уже не может остановиться, чтобы "под занавес" не огорошить его ещё раз?.. Изумление зрителей можно понять - столь не отвечает сложившимся представлениям об исключительно возвышенном и одухотворённом строе фильмов Тарковского сеанс шоковой терапии, устроенный для них Триером этим ошарашивающим, колющимся, каким-то неудобным, "неприятным", нарочито отталкивающим и совсем не предназначенным для благостных семейных просмотров шедевре.

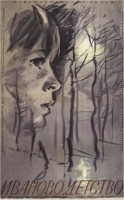

Но – этот титр вполне серьёзен: сильнейшим воздействием Тарковского был отмечен ещё психоаналитический триллер Триера Элемент преступления (1984), возводивший эстетику Сталкера (1979) даже не в квадрат, а в куб. И, завершая новую ленту этим посвящением, наивный Триер вряд ли предполагал, что даже на Родине Тарковского в такой степени не знают его творчество, что не увидят в смысловых конструкциях "Антихриста" развитие ведущих идей самой оригинальной, обжигающей и вызывающей по содержанию ленте мастера - Иваново детство (1962).

Этой ленте как бы "повезло" - после "Золотого льва", завоёванного Тарковским на МКФ-62 в Венеции, казённым идеологам выгоднее было отнести её к безоговорочным победам советского киноискусства, чем докапываться до тех смысловых слоёв этого странного, болезненного, вызывающе "неправильного" фильма, которые могут оказаться не просто опасными, но категорически неприемлемыми.

Начало работы над ним не обещало, казалось, ничего хорошего. Экранизировать рассказ Владимира Богомолова "Иван" другой режиссёр принялся столь неудачно, что выпускнику ВГИКа Тарковскому предложили, уложившись в кратчайшие сроки и мизерную смету, оставшуюся от безнадёжных попыток его коллеги, доработать ленту - попросту говоря, без лишнего скандала "спасти" студийную "единицу". На шедевр здесь никто не рассчитывал - в этих условиях победой была бы и средненькая картина, но... случилось чудо: Тарковский снял фильм самостоятельно и… заново - проявив мощную производственную хватку и не идя на творческие компромиссы.

На студии, вероятно, думали, что фильм о маленьком разведчике Иване, потерявшим на войне близких и пригретом по-отечески опекающим его воинским коллективом, будет очередной - в меру сентиментальной, в меру пропагандистской, - вариацией на тему "Сын полка". Тарковский, из тактических соображений ничуть не оспаривая этих ожиданий, взялся за съёмки фильма лишь тогда, когда внёс вроде бы не слишком принципиальное изменение в его драматургическую конструкцию – "военное" действие должны были прерывать… сны Ивана с их образами счастья, покоя, природной гармонии и захватывающих полётов над прекрасной землёй.

На дворе была – социальная "оттепель", истерическая пропаганда милитаризма, казалось, навсегда ушла в прошлое, и с этим решением Тарковского легко согласились: оно, казалось, не только вполне укладывалось в простенькое плакатное противопоставление мрачной войны и прекрасного "мира во всём мире", но и вполне соответствовало новому курсу партии на разрядку и мирное сосуществование.

Однако… именно это, вроде бы столь удобное для всех и, в общем, не обещающее особых глубин решение взорвало здесь все смысловые банальности и привело к той идейной радикальности, которой просто не знал советский экран тех лет. Уже мудрая Майя Туровская почувствовала – что-то с этими снами здесь "не то", и, словно заговаривая своё смятение, в своей большой статье "Мир, расколотый надвое" (1962) явно бессознательно стала вводить восприятие фильма в привычное русло общечеловеческих воззрений на "плохую" войну и "хороший" мир, с очевидностью не делая тех выводов, которые органично вытекают из его содержания – они были сделаны другим зрителем.

Мировые успехи кино "оттепели" машина советской пропаганды приписывала исключительно своей неустанной деятельности и неуклонной верности мастеров "самому передовому методу". С иными методами или стилевыми течениями современной культуры советские ленты просто не соотносили - поэтому, скажем, и не пришлась ко двору статья Жана-Поля Сартра об "Ивановом детстве", каким бы "другом СССР" он ни считался в то время. Впервые она появилась совсем не в киноведческом издании, а в газете "Унита" от 9 октября 1963 года - однако, скажем, столь блестящее наблюдение о Тарковском: "...мы приноровились к быстрому и эллиптическому ритму Годара, к протоплазмической медлительности Антониони. Но новость - видеть эти две скорости у одного и того же режиссёра..." (Жан-Поль Сартр. "По поводу "Иванова детства". Цит. по: "Мир и фильмы Андрея Тарковского". Размышления, исследования, воспоминания, письма - Москва, "Искусство", 1991, с. 16), - в "Советском Экране" тех лет и представить было невозможно.

Мало того, что "Иваново детство" в этой статье естественно сопоставляется с лентами Феллини, Антониони, Годара, Трюффо - Сартр защищает Тарковского от упрёков в чужеродных заимствованиях буквально следующим образом: "...речи нет тут ни об экспрессионизме, ни о символизме, но лишь о манере рассказывать, /.../ которую молодой поэт Вознесенский называет "социалистическим сюрреализмом" (Там же, с.13-14). Час от часу не легче!

Если говорить об изобразительном ряде ленты Тарковского, то его легче вроде бы подверстать именно к экспрессионизму, однако Сартр имел в виду не лежащие на поверхности внешние черты сюрреалистической образности, а сущностные черты того метода освоения явлений, который декларировали сюрреалисты.

В снах Ивана, полагает Туровская, наглядно воплощено то идеальной состояние вселенской гармонии, к которой тянется душа исстрадавшегося на войне ребёнка, всё существо которого подчинено не просто воинскому долгу, а - исступлённой борьбе с врагами и фанатичному самоотречению во имя священной мести захватчикам. Туровская пишет, что идилличные образы снов Ивана вызваны самой эстетической природой фильма: чем невыносимее выглядит здесь чудовищная реальность войны – тем светоноснее должен предстать на экране… не просто мир, а – мир должного, мир идеала. Он рождается здесь как бы в отпор и в противовес мраку военной реальности и существует как бы наперекор её кошмарам. Получается, что изображённые на экране сны Ивана призваны внести хотя бы иллюзорную гармонию в ту картину мира, которая без них предстанет совсем уж дисгармоничной и катастрофичной. В снах Ивана, полагает Туровская, наглядно воплощено то идеальной состояние вселенской гармонии, к которой тянется душа исстрадавшегося на войне ребёнка, всё существо которого подчинено не просто воинскому долгу, а - исступлённой борьбе с врагами и фанатичному самоотречению во имя священной мести захватчикам. Туровская пишет, что идилличные образы снов Ивана вызваны самой эстетической природой фильма: чем невыносимее выглядит здесь чудовищная реальность войны – тем светоноснее должен предстать на экране… не просто мир, а – мир должного, мир идеала. Он рождается здесь как бы в отпор и в противовес мраку военной реальности и существует как бы наперекор её кошмарам. Получается, что изображённые на экране сны Ивана призваны внести хотя бы иллюзорную гармонию в ту картину мира, которая без них предстанет совсем уж дисгармоничной и катастрофичной.

Такое прочтение фильма, однако, слишком красиво и литературно для колючего и концептуального Тарковского и - явно содержит в себе то бессознательное нравственное умиротворение, если не утешение, ни следа которого нет в этом жестоком произведении. Сама Туровская с неким удивлением признавалась, что Тарковскому не слишком нравилась её совсем не догматичная, а вполне вроде бы эмоциональная и доказательная статья – и, в общем, понятно, почему. Тарковского всегда раздражали рассуждения о его кинематографе как о "поэтическом" и "метафорическом" - выходило какое-то искусство иносказаний, тогда как всё, выражаемое им на экране, являлось для него именно точной и безусловной картиной мира - той несомненной реальностью, точнее – сверх-реальностью, к буквальному изображению которой стремились сюрреалисты.

Сведение всего целостного организма этого фильма исключительно к поэтической образности с её символами и метафорами – бессознательная попытка как бы "смягчить" его острые смыслы смещением содержательных слоёв этого послания в план привычной художественной условности. Для Тарковского же мир подсознания был куда реальнее видимой оболочки явлений, и сны маленького разведчика зримо воплощали здесь не "мир, оборванный войной", как обычно писали рецензенты, а – мир его подсознания.

Читая статьи об этом фильме, легко представить, что мир, изображённый Тарковским, расколот как бы по горизонтали: на собственно "мир" - изначально замечательный и внезапно оборванный войной, и – на её бесчеловечную стихию. У Тарковского, однако, на две непримиримые "половинки" расколот не мир, а… человек, причём – изначально, как бы "по вертикали" и в полном соответствии с учением Зигмунда Фрейда, резко разграничивающим сознание и подсознание.

"Постфрейдовская" культура склонна изображать подсознание исключительно как резервуар тёмных страстей, подавленных желаний и атавистических инстинктов, нуждающихся в обуздании разумными началами "нормального" мира – над тем, чтобы в массовом восприятии восторжествовали такие воззрения, немало потрудился, скажем, Альфред Хичкок. В "Ивановом детстве" эта схема парадоксальным образом перевёрнута: реальный мир здесь изначально тёмен, безумен и дисгармоничен, а вытесненным в подсознание, подавленным, тщательно схороненным на самом донышке генной памяти и почти постыдным желанием, выглядящим как тайное извращение, является это тяготение несчастного ребёнка к гармонии, свету, миру и добру. Возможно, именно этим концептуальным поворотом фильм Тарковского столь оглушил западного зрителя, с лёгкой руки того же, скажем, Хичкока привыкшего воспринимать подсознание как отстойник для всего самого низменного, атавистического и разрушительного. "Постфрейдовская" культура склонна изображать подсознание исключительно как резервуар тёмных страстей, подавленных желаний и атавистических инстинктов, нуждающихся в обуздании разумными началами "нормального" мира – над тем, чтобы в массовом восприятии восторжествовали такие воззрения, немало потрудился, скажем, Альфред Хичкок. В "Ивановом детстве" эта схема парадоксальным образом перевёрнута: реальный мир здесь изначально тёмен, безумен и дисгармоничен, а вытесненным в подсознание, подавленным, тщательно схороненным на самом донышке генной памяти и почти постыдным желанием, выглядящим как тайное извращение, является это тяготение несчастного ребёнка к гармонии, свету, миру и добру. Возможно, именно этим концептуальным поворотом фильм Тарковского столь оглушил западного зрителя, с лёгкой руки того же, скажем, Хичкока привыкшего воспринимать подсознание как отстойник для всего самого низменного, атавистического и разрушительного.

Как ни кощунственно это звучит, но война не просто травмировала маленького Ивана – она стала для него… наркотиком, источником опьяняющего наслаждения. Этот невротичный, одержимый мальчик без неё словно уже и жить не может, он – как бы "подключён" к войне и находится в постоянном перевозбуждении. Лента Тарковского - истинный приговор той деструктивной и бесчеловечной социальной реальности, которую обыденное сознание считает вполне "нормальной".

Из этой концепции само собой вытекает, что мир сам по себе ничуть не "добр", как утверждают благодушные идеологии упрощённого утешительского гуманизма, а, напротив – изначально заряжен тем разрушительным безумием, конец которому не может положить даже формальное завершение Мировой войны. Оттого "Иваново детство" кажется единственной советской картиной, где изображение победного мая 1945-го не только не вызывает радостного воодушевления или очистительного катарсиса – мол, жертвы, принесённые советским народом, сколь бы они ни были тяжелы, были не напрасны, - но рождают ощущение двусмысленности и оставляют тяжесть в душе. Внутренние смыслы фильма сами собой подводят к той социально кощунственной мысли, что жертвы, принесённые на алтарь этой Победы, нравственно сомнительны и самоцельны – они являются не искуплением мирового зла, а лишь новым приумноженным злом изначально неправого и неправильно устроенного мира. Не случайно разрушенная церковь в "Ивановом детстве" приспособлена под воинский штаб – есть в этом что-то богопротивное, богооставленное.

Пока отечественные критики бродили вокруг да около маленького Ивана, на все лады твердя про "детство, опалённое войной", Сартр ухватил смысловое ядро этого образа и всей ленты. К чеканным выводам этого "левого" интеллектуала не осмелился бы подойти и самый либеральный советский критик. Как, в самом деле, выговорить такое: "...на войне все солдаты безумны; этот ребёнок-чудовище является объективным свидетельством их безумия, потому что он самый безумный из них" (Там же, с. 13)? Дело было даже не в цензуре, а в том, что в СССР 60-х многим самым замечательным и свободомыслящим людям всякие мысли об абсурдности бытия, и тем более - о "безумии" советских солдат, защищавших Родину, сами казались... верхом абсурда и прямым кощунством.

Потому - как не подавить в себе соображения, очевиднейшие для непредвзятого взгляда Сартра: "В гуще людей мирных, которые согласны умереть ради мира и ради него ведут войну, этот воинствующий и безумный ребёнок ведёт войну ради войны. Только для этого он и живёт - среди солдат, которые его любят, в невыносимом одиночестве (Там же, с. 14-15)"? И вообще - как признать, что маленький разведчик Иван устремлён даже не к победе над врагом, а... "к самоубйиству" (Там же, с. 13)?

Известно разделение на "Кино насилия" и "Кино жестокости". На первый взгляд, это - "одно и то же", однако в "Кино насилия", преимущественно американском, этому самому "насилию" подвергается тело, а в "Кино жестокости" сама эта "жестокость" выражается в трезвом, лишённом успокоительных иллюзий признании того, что личность фатально пребывает в жесточайшем противостоянии не столько с социумом или духовной средой, сколько с основами мироустройства, а её одинокая душа исходит муками сиротства и стынет на ледяных ветрах пустой и бездонной Вечности. Это - кинематограф в основном европейский, пронизанный воззрениями экзистенциализма. Стоит сравнить не только поэтику фильма "Антихрист", но, главным образом, его беспощадные выводы о природе мироздания и месте личности в нём – с картиной мира, изображённой в "Ивановом детстве", как смысл посвящения, завершающего ленту Триера, станет ясен. Известно разделение на "Кино насилия" и "Кино жестокости". На первый взгляд, это - "одно и то же", однако в "Кино насилия", преимущественно американском, этому самому "насилию" подвергается тело, а в "Кино жестокости" сама эта "жестокость" выражается в трезвом, лишённом успокоительных иллюзий признании того, что личность фатально пребывает в жесточайшем противостоянии не столько с социумом или духовной средой, сколько с основами мироустройства, а её одинокая душа исходит муками сиротства и стынет на ледяных ветрах пустой и бездонной Вечности. Это - кинематограф в основном европейский, пронизанный воззрениями экзистенциализма. Стоит сравнить не только поэтику фильма "Антихрист", но, главным образом, его беспощадные выводы о природе мироздания и месте личности в нём – с картиной мира, изображённой в "Ивановом детстве", как смысл посвящения, завершающего ленту Триера, станет ясен.

Мотивы "фильма о войне", которому, казалось, естественно быть законной составной "кино насилия", Тарковский перевёл в регистр "Кино жестокости". Именно так и трактует его ленту Сартр: "Среди радостного ликования народа, который дорого заплатил за право продолжать строительство социализма, есть - наряду со многими другими - и эта чёрная дыра, непоправимый урон: смерть ребёнка в ненависти и отчаянии. Ничто, даже будущий коммунизм не сможет это окупить. Ничто" (Там же, с. 15).

Многие ли советские критики смогли бы поставить столь беспощадную точку даже не в статьях - в личных раздумьях о фильме Тарковского? Ведь трудно даже не написать - а признать такое в годы, когда обожали "лучик надежды", иррациональным образом возникавший в финале, казалось бы, самой беспросветной картины. Оттого, кстати, сразу полюбили у нас Феллини - и так поразил Сартр резким, почти агрессивным неприятием его творчества (См.: Татьяна Бачелис. Воспоминания о Сартре (Легенда, философия, встреча) - "Современная драматургия", № 6, Москва, издательство "Искусство", 1989). Поэтому в статьях об "Ивановом детстве" отечественные критики дружно выступили вдруг завзятыми "формалистами" - казалось, что они восторгаются формой фильма не только для того, чтобы увести читателя в сторону от его "неудобного" содержания, но чтобы и самим не слишком углубляться в него.

Инстинктивной формой защиты от чем-то раздражающего, "неприятного" произведения было и то, что эту болезненную и почти патологичную ленту словно сослали на... детские утренники. В самом деле, по мнению методистов кинопроката - а чем иным, кроме вариации на "военно-патриотическую" тему "Сын полка", может быть советская лента о мальчике-партизане? С другой стороны - казалось, что её просто убрали "с глаз долой", засунув "куда подальше", в казённую тематическую нишу, куда нормальный зритель сам по себе не часто заглядывал.

Нынешняя пропаганда усиленно навязывает населению образ некоего "нашего кино", состоявшего сплошь из семейных мелодрам, уютных комедий да слащавых мультиков про домашних зверюшек, словом - зрелища беззубого, конформистского, недалёкого и непритязательного. Ну, и - как же прикажете чествовать столь неудобное, непонятное, несветское да и... неведомое явление, каким был отечественный кинематограф? Жалким сюсюканьем про "наше милое, доброе, старое, славное..." - какое там ещё? - кино? От самой этой сахаринной лексики уже подташнивает. Истинное тело советского кино было жестоким, шершавым и неудобным: это искусство задавало неприятные вопросы - и давало на них самые неприятные ответы.

|

|

|