Александр Шпагин

Удивительная лента. Сегодня она воспринимается как внятная, просчитанная аллюзия на те события, которые происходили в реальности. Здесь впервые осмыслена романтическая утопия, которой грезили шестидесятники, - та, что в итоге напоролась на каменную стену, упавшую на весь советский мир после чехословацких событий 68-го. И это был конец свободы.

Читать далее

|

|

|

|

|

23 июля 2009

Олег Ковалов

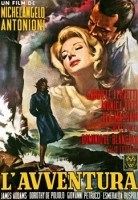

Каннский фестиваль 1960-го года вообще считается лучшим в истории - действительно, даже не верится, что здесь было показано столько шедевров, сразу ставших классикой: Сладкая жизнь Феллини, Приключение Антониони, Источник Бергмана, Девушка Бунюэля, Баллада о солдате Чухрая... Легендой стала и та неистовая обструкция, которой, наряду со Специальным призом жюри, был удостоен здесь фильм Приключение. Чем же заслужила её эта вроде бы исключительно камерная лента?..

...Полубогемная компания проводит выходные на каменистом и довольно сумрачном островке близ Сицилии. После нервного, похожего на разрыв отношений, разговора с возлюбленным девушка Анна бесследно исчезает... но куда? Хотя лента будет тянуться ещё чуть ли не два часа, ни один зритель никогда этого не узнает: поиски девушки уходят в песок, а действие фильма то ли упирается никуда, то ли, напротив, размыкается в бесконечность.

Если бы Анну убили или похитили - это был бы детектив, если бы она бросилась в море со скалы - была бы мелодрама или трагедия, если бы она, договорившись с местными рыбаками, тайком уехала в город - была бы психологическая драма. Если же лента демонстративно опускает все эти разъяснения, то это - "фильм Антониони", где внешние мотивировки событий вообще ничего не значат, и проще обходиться без всяких ненужных и неважных для его общего смысла подпорок.

Ключевым элементом его поэтики и является это "отсутствие события" - это вызывает и завораживающие, как медитативная музыка, ритмы его фильмов, и полное игнорирование стереотипных связей между мыслями и поступками, причиной и следствием, важным и неважным, а также - между кадрами, частями и эпизодами. Всё это вызывает общее ощущение бытийной непостижимости при вроде бы строгой объективности повествования. Герои Антониони "одиноки" не от личных, социальных или психологических причин, а потому, что остаются один на один с бытийным космосом - их души исходят муками сиротства и стынут на ледяных ветрах пустой и бездонной Вечности.

Как в живописи немыслимо было писать по-прежнему после "Авиньонских девиц" Пикассо - так и после Антониони просто неприлично стало строить повествование в кино по старинке. Так что по поводу Приключения бесновалась не только буржуазия в Канне, уязвлённая теми истинами о своём положении в мире, что ощутила в этом странном и неудобном для восприятия фильме - было от чего негодовать и советским догматикам. Достаточно было непредвзятого взгляда на огромный массив советских лент о современности - Здравствуй, это я! (р. Фрунзе Довлатян, 1965), Долгая счастливая жизнь (р. Геннадий Шпаликов, 1966), Прямая линия (р. Юрий Швырёв, 1967), Бегущая по волнам (р. Павел Любимов, 1967), Три дня Виктора Чернышёва (р. Марк Осепьян, 1968)... - чтобы увидеть, насколько в СССР опыт Антониони вошёл в кровь кинопроцесса, и противиться этому воздействию было совершено невозможно.

Скажем, знаменитая "вечеринка" из фильма Застава Ильича "долго" тянется не cтолько "сама по себе", сколько оттого, что говорит о знакомстве Хуциева со Сладкой жизнью и лентами Антониони - рисуя нравы городской молодёжи, опыт этих фильмов миновать просто нельзя. Когда обычные посиделки с вином и музыкой интеллигентных московских ребят и девушек изображаются в тех же тягучих ритмах и с тем же моральным осуждением, что вялые и тоскливые "оргии" на виллах миллионеров, в которых растрачивают себя холёные, развращённые праздностью персонажи Феллини и Антониони - то само это несовпадение фактур с общей интонацией повествования способно вызвать невольную улыбку, словно эти кадры даже не подкрашены, а овеяны лёгкой, едва ощутимой пародийностью.

Так что, когда по подиуму из сдвинутых столов элегантно прохаживается точёная манекенщица Светланы Светличной, "показывая моды" под импровизированный комментарий стильного, невротичного и язвительного юноши со стрижкой-ёжиком: "...модель получила специальную премию за скромность на фестивале в городе Канне", - кажется, что на режиссёрскую интонацию всего этого эпизода иронически реагирует сам... Андрей Тарковский, вместе со своим "продвинутым" персонажем прекрасно осведомлённый, что недавними триумфаторами "в городе Канне" были именно Сладкая жизнь и Приключение.

Хуциев, в общем, показывает здесь среду обычной московской интеллигенции с неизбежными вкраплениями "золотой молодёжи" и неким налётом стиляжной "плесени" (которую в лице своего персонажа с удовольствием реабилитирует здесь Андрей Тарковский), - но в фильме Никогда (р. Пётр Тодоровский, 1962), вроде бы в тех же замедленных ритмах и с вроде бы ничем, кроме знакомства авторов с фильмами Антониони, не мотивированными длиннотами, изображены уже посиделки рабочей молодёжи - и это выглядит ещё пародийнее, особенно когда многозначительные паузы героев, которым просто не о чем разговаривать, заполняются звучащей с магнитофонной ленты органной музыкой.

Когда появился Июльский дождь (1966), догматики радостно уличали Марлена Хуциева в подражании Антониони. Конечно, рассказывая об интеллигенции - как не впасть в интонации того, кто задал почти эталонную тональность для изображения подобной среды. Но когда лента рассказывает уже не о какой-то идейно незрелой и неустойчивой "прослойке" общества, а "о нашем героическом рабочем классе" - Большая руда (р. Василий Ордынский, 1964), которая по фактурам и настроению недалеко отстояла от фильма Антониони Крик (1957), экзистенциальной драмы о духовной неприкаянности итальянского пролетария, то это было явным сигналом - "Подгнило что-то в Датском королевстве".

Логично, когда интонации Антониони ощущаются в фильме Девять дней одного года (р. Михаил Ромм, 1961) - в изображении среды физиков, казавшейся воплощением интеллектуальной раскованности, да ещё окутанной ореолом причастности к тайнам бытия, как бы не возбранялись элементы модернистской эстетики. Но когда героями экзистенциальных драм становились директор завода (Никогда, р. Пётр Тодоровский, 1962), бывшая военная лётчица (Крылья, р. Лариса Шепитько, 1966) или председатель горсовета (Короткие встречи, р. Кира Муратова, 1967) - выходило, что перед лицом страданий, которые приносит одиночество и невозможность внутренних связей с самыми близкими людьми, их социальные роли обращаются в ничто, а сами они - не такие уж волевые и бравые руководители, какими изображал их социалистический реализм.

Процесс пошёл вширь - экран уже показывал, что симптомами главных болезней века поражены и "верхи" общества.

|

|

|