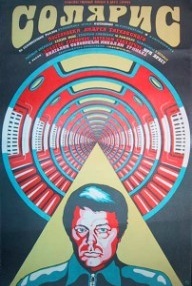

Солярис

СССР, 1972

Реж. Андрей Тарковский

Забавно, что с этого дистиллированного продукта началась экспортная слава Тарковского в качестве поставщика русской духовности. Фантастика вненациональна. К тому же, герои Станислава Лема носят ласкающие интеллигентский слух нерусские имена. Однако же это русское кино – едва ли не более, чем исполненный надрывной прямоты Андрей Рублев. Крис Кельвин решает "последние" вопросы о границах человеческой идентичности. Кого подсунул ему мыслящий океан планеты Солярис в образе воскресшей жены? Может ли это быть объектом человеческих чувств? Что, в конце концов, значит быть человеком, когда возможны любые превращения, и понятие границы теряет смысл? Тарковский идет дальше Лема: если для польского фантаста загадочный океан достоин того, чтобы думать о нем и вступать с ним в тяжбу, то для русского режиссера-теософа проблема изначально получает внутреннее измерение. Все, о чем думает Кельвин, происходит с ним самим, и океан, который надобно исследовать, превращается в проекцию его личных переживаний. В этой роли Банионис словно окончательно застывает, его герой пребывает в недвижном потрясении, которому соответствуют лишь виды и звуки "Прекрасного" – живописных полотен, классической музыки… "Прекрасное" должно быть именно в кавычках и с большой буквы; Тарковский – ярко выраженный модернистский мыслитель с предельно жесткой иерархией ценностей. Возможно, из-за этого раздраженная реакция зрителей на его фильмы казалась проявлением недостаточной зрелости. Предполагалось и до сих пор предполагается, что для грамотного восприятия напыщенной апологии интеллигентских комплексов требуется некая загадочная подготовка, эрудиция, герменевтический навык. Не место и не время говорить, насколько глубоко это заблуждение. Фильмы Тарковского – это, в первую очередь, шедевры советского эскапизма, плотный фильтр по отсеиванию "чужих", которых всегда будет большинство. Неслучайно на Западе Тарковский всегда играл закрепленную за ним роль и воспринимался только в этом качестве. Критики, еще не превратившиеся в нанятых работников службы "глянцевого" быта, с удовольствием и удивлением прозревали в нем бездны не испорченной потреблением русской души. Две самые известные фантастические притчи – "Солярис" и "Сталкер" – обнаруживают весьма характерное выпадение главного героя из любимого типажа. Ни Банионис, ни Кайдановский не являются "актерами Тарковского". Это люди извне, с "той" стороны. И одновременно люди границы. Они могут гораздо больше, чем привычные ипостаси автора в исполнении Гринько и Солоницына. Это воплощенная опасность. Сам Банионис считал Солярис своим наивысшим достижением. После оставалось идти только к Бергману.

Бегство мистера Мак-Кинли

СССР, 1975

Реж. Михаил Швейцер

Это чрезвычайно дерзкое советское кино. Здесь Владимир Высоцкий сносно поет блюз с рефреном "Будь счастлив, мистер Манекен" (явная аллюзия на фамилию главного героя), появляется вульгарная и соблазнительная Алла Демидова в короткой юбке, а действие балансирует между явью и фантазией, дурачит зрителя ироничными стилизациями под немое кино и мультипликацией в духе Капитана Врунгеля. Здесь Баниониса озвучивает не привычный Александр Демьяненко, а Зиновий Гердт, и это совмещение обманывает ожидания, ломает стереотип и делает образ еще более теплым, интимным. Мак-Кинли, как умеет, грезит о семье – о добропорядочной супруге и куче детей, молящихся за завтраком. В реальности он работает в унылой конторе, страдает от жестокости мира и бегает по улицам, напоминающим постановку "Трехгрошовой оперы" Бертольда Брехта. В дневное время люди спешат по скучным делам, вечером – предаются скучным порокам. Кажется, это уникальный для советского времени фильм, где есть не только стриптизерши, дьявол в виде путаны и уличные шлюхи в прозрачных платьях, но и несовершеннолетние барышни в дверях заведения под вывеской School в окружении красных неоновых губ. Такой срам пропустили только благодаря тому, что Швейцер еще с "Золотого теленка" имел славу диковатого, но безобидного эксцентрика. Под звон цирковых литавр трагифарс о бедном чиновнике мистере Мак-Кинли превратился в карнавал свободы. Под видом критики капиталистической действительности рассказывается общечеловеческая история, герои которой по ходу дела посещают приятные заведения, хорошо одеваются и дают волю чувствам (вопреки "лицемерию", навязанному идеологией). Фильм нашпигован цитатами: Банионис вытаскивает из своего Мак-Кинли то пушкинского Германна, то Раскольникова с топором. Под конец мистер Мак-Кинли попадает-таки в вожделенную барокамеру и просыпается в 23 веке, когда жизнь ушла под землю, а поверхность планеты реализует самые грустные антиутопии. Но поскольку в планы Швейцера не входило снимать фильм Кин-дза-дза, Мак-Кинли просыпается в поту, и в итоге побеждает уютная реальность. Что и требовалось доказать.

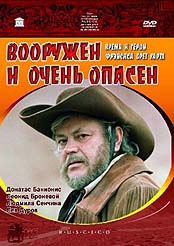

Вооружен и очень опасен

СССР, 1977

Реж. Владимир Вайншток

Роман Френсиса Брет Гарта "Габриэль Конрой" – типичный образец запоздалого американского Просвещения. Не стоит ждать от этого текста глубокой проработки характеров и противоречивых поступков. Здесь действуют типажи, добро готово в любой момент грохнуться в обморок, а зло – сплясать чечетку на его останках. Но все, конечно, происходит наоборот! Главный герой – благородный золотоискатель, взявший на Диком Западе неизвестно откуда. Впрочем, все более или менее яркие персонажи, способные на сильные поступки, возникают, как "бог из машины", то есть внезапно, необъяснимо и эффектно. Говорят они по-книжному – школьнику слушать тошно. Это не подростковое кино. Смотреть экранизацию Вайнштока надо так же, как бессмертное произведение Георгия Юнгвальда-Хилькевича с участием Михаила Боярского. Это сентиментальный лубок с песнями и стрельбой – менее серьезный, чем Всадник без головы того же Вайнштока и значительно более скучный, чем славный Лимонадный Джо Олдржиха Липского. Законченная форма ритуала. Искреннее восхищение вызывает чрезвычайно сексуальная Людмила Сенчина в роли красотки кабаре Жюли, но речь не о ней, а об ее избраннике. Конрой в подаче Баниониса – отборный идиот, какой-то сферический и беспрецедентный. Так и должно быть в классицистической истории. Он благороден, порывист, наивен. Дитя природы, в какой-то момент нацепляющее цилиндр и смотрящее уже настоящим шутом. Герой Баниониса за весь фильм не совершает ничего, что могло бы хоть как-то оправдать его роль в сюжете. Он никого не спасает, никому не помогает, постоянно нуждается в поддержке и добром совете, так как любой его самостоятельный шаг может привести к катастрофе. В этом смысле заглавие фильма выглядит откровенной насмешкой. А почему бы и нет, собственно? На дворе семидесятые – по-другому и не развлечешься...

2 страницы

1 2 1 2

|