Александр Шпагин

Удивительная лента. Сегодня она воспринимается как внятная, просчитанная аллюзия на те события, которые происходили в реальности. Здесь впервые осмыслена романтическая утопия, которой грезили шестидесятники, - та, что в итоге напоролась на каменную стену, упавшую на весь советский мир после чехословацких событий 68-го. И это был конец свободы.

Читать далее

|

|

|

|

|

3 апреля 2009

Ян Левченко

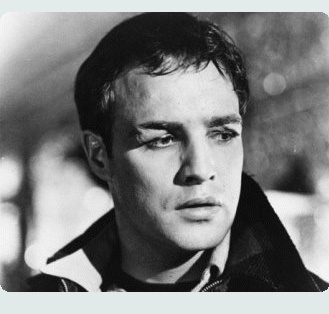

Великий и загадочный Марлон Брандо умер совсем недавно, летом 2004 года. Немного странно, не так ли? К моменту, когда цветное кино количественно превзошло черно-белое, он уже разменял пятый десяток. 3 апреля ему бы исполнилось 85 лет.

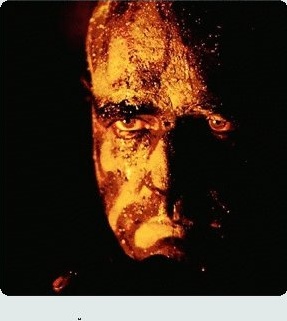

Первые тридцать лет жизни он был мускулистым волооким красавцем, чье появление заставляло женщин с глухим стуком валиться в обморок, а темпераментных мужчин с досадой бросать об пол головные уборы, недокуренные сигареты и емкости с напитками. Последние тридцать лет жизни он чудовищно толстел и дряхлел умом, впадая в неподвижность спящего божества, способного, тем не менее, испепелить одной лишь приподнятой бровью. Взгляд – это все, что у него оставалось до самого конца.

Брандо – пример позитивного сбоя биографической программы. Красавец, признанный уже в ранней молодости великим артистом, символом и оправданием поколения, не мог прожить столько лет, наплодить столько детей и стольких женщин сделать ненадолго счастливыми и навсегда несчастными. Судьба выбирала между ним и Джеймсом Дином, синхронно с Дикарем Брандо сыгравшим в Бунтовщике без причины. Судьба была американская, почему она и принесла в жертву хрупкого Дина, не защищенного ни школой, ни методом, ни толстой шкурой наработанного равнодушия. Брандо мог сколько угодно пить, скандалить и дебоширить, но его скульптурное лицо с надменно поджатыми губами и взглядом льва на отдыхе жило какой-то самостоятельной жизнью – в отрыве от суицидального тела. "С лица воду не пить" – это не про него. Ему он обязан не только карьерой, но и жизнью. Надо признать, не такой уж пропащей. Синематека предлагает свою пятерку этапных ролей Брандо, которые стоит вспомнить, помимо Крестного отца и Последнего танго в Париже, которые неизбежны, как смена дня и ночи.

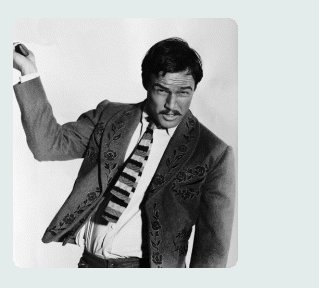

Вива, Сапата! (Viva Zapata!)

XX Century Fox, 1952.

Реж.: Элиа Казан.

Нобелевский лауреат Джон Стейнбек (Гроздья гнева, Зима тревоги нашей) написал мощный сценарий, намного превзошедший литературные достоинства оригинального романа Эджекамба Пичона. Образ мексиканского Стеньки Разина, взмывшего на гребень истории, Брандо лепил по инерции, восходящей к роли Стэнли Ковальского в Трамвае "Желание". Ковальский – животное, с которым Брандо сумел практически срастись, в полную силу подтвердив бескомпромиссную верность системе Станиславского. Его Эмилиано Сапата – настоящий лидер эпохи национального романтизма. Импульсивный, неграмотный, чувственный, болезненно гордый. Он не знает, что такое дипломатия и уверен, что "правят не законы, а люди". Дон Франсиско Мадеро говорит, что у Сапаты простая и твердая мораль. Она очень напоминает ту, которой были вооружены комиссары в пыльных шлемах, согласно официальной советской мифологии. Крестьянам – землю, умникам – пулю в лоб. Идеальное сырье для жития Брандо обработал без тени иронии –его романтический период только начинается. До Крестного отца, которого Брандо не сыграл, а прожил со всеми оттенками натуралистической несерьезности, еще очень много времени. Именно на этапе Сапаты в лице Брандо начинает проступать величественная спесь, отличающая плебеев с наполеоновскими комплексами. Следующие фильмы-погодки послужат закреплению этой манеры, от которой позднее придется почти насильно избавляться. До конца все равно не получится. Нобелевский лауреат Джон Стейнбек (Гроздья гнева, Зима тревоги нашей) написал мощный сценарий, намного превзошедший литературные достоинства оригинального романа Эджекамба Пичона. Образ мексиканского Стеньки Разина, взмывшего на гребень истории, Брандо лепил по инерции, восходящей к роли Стэнли Ковальского в Трамвае "Желание". Ковальский – животное, с которым Брандо сумел практически срастись, в полную силу подтвердив бескомпромиссную верность системе Станиславского. Его Эмилиано Сапата – настоящий лидер эпохи национального романтизма. Импульсивный, неграмотный, чувственный, болезненно гордый. Он не знает, что такое дипломатия и уверен, что "правят не законы, а люди". Дон Франсиско Мадеро говорит, что у Сапаты простая и твердая мораль. Она очень напоминает ту, которой были вооружены комиссары в пыльных шлемах, согласно официальной советской мифологии. Крестьянам – землю, умникам – пулю в лоб. Идеальное сырье для жития Брандо обработал без тени иронии –его романтический период только начинается. До Крестного отца, которого Брандо не сыграл, а прожил со всеми оттенками натуралистической несерьезности, еще очень много времени. Именно на этапе Сапаты в лице Брандо начинает проступать величественная спесь, отличающая плебеев с наполеоновскими комплексами. Следующие фильмы-погодки послужат закреплению этой манеры, от которой позднее придется почти насильно избавляться. До конца все равно не получится.

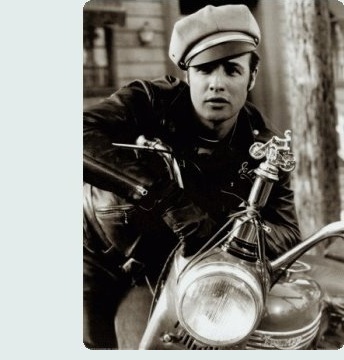

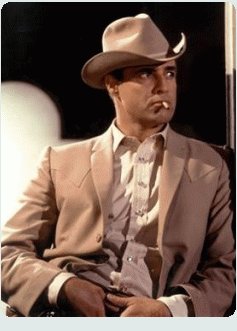

Дикарь (The Wild One)

Columbia, 1953

Реж.: Ласло Бенедек.

Брандо здесь – не вполне очевидный предводитель банды байкеров, входящих в старейший на территории США Black Rebel Motorcycle Club (аббревиатура BRMC тут на каждой второй куртке). Вроде как Джонни все слушают, но редко по-настоящему слушаются. Он слишком тонкий, ранимый и увлекающийся. Его неполный антагонист и собутыльник Чино – гораздо более подходящее существо для таких занятий, как гонки на заднем колесе, пьяные драки и полубессознательный секс в загаженном туалете. Картина у телевизионного режиссера Бенедека получилась во многом за счет фактуры – ражие парни в коже, мотоциклы, реки пива, словом, весь тот дешевый угар, который на радио "Максимум" ассоциирован с фестивалями "Крылья" и "Нашествие". В начале 1950-х все это было свежо и ново. Более того, вызывало приступ болезненного восторга и оказало решающее влияние на экстерьер Элвиса Пресли и и вдохновляло реальную шпану на мотоциклах (тех же "Ангелов ада"). Без этой спортивно-криминальной мелодрамы не было бы Беспечного ездока, чьи гротескные чопперы с длинной вилкой и звездно-полосатым баком вывезли на себе целую эпоху. Герой Брандо прекрасен именно своим выпадением из вереницы откровенно свиных рыл, составляющих его ближний круг. Он – гость в этом мире, хотя об этом и не догадывается. В своей лихой фуражке и лайковых перчатках он отсылает более к парижскому франту начала прошлого века, чем к воспитаннику детской колонии в штате Оклахома. Трогательно рассказать о пробуждении светлого чувства на неблагоприятном психологическом фоне у него вполне получилось. Губы поджаты еще сильнее. Взгляды бросаются украдкой. Под кожаной броней бьется трепетное сердце. Брандо здесь – не вполне очевидный предводитель банды байкеров, входящих в старейший на территории США Black Rebel Motorcycle Club (аббревиатура BRMC тут на каждой второй куртке). Вроде как Джонни все слушают, но редко по-настоящему слушаются. Он слишком тонкий, ранимый и увлекающийся. Его неполный антагонист и собутыльник Чино – гораздо более подходящее существо для таких занятий, как гонки на заднем колесе, пьяные драки и полубессознательный секс в загаженном туалете. Картина у телевизионного режиссера Бенедека получилась во многом за счет фактуры – ражие парни в коже, мотоциклы, реки пива, словом, весь тот дешевый угар, который на радио "Максимум" ассоциирован с фестивалями "Крылья" и "Нашествие". В начале 1950-х все это было свежо и ново. Более того, вызывало приступ болезненного восторга и оказало решающее влияние на экстерьер Элвиса Пресли и и вдохновляло реальную шпану на мотоциклах (тех же "Ангелов ада"). Без этой спортивно-криминальной мелодрамы не было бы Беспечного ездока, чьи гротескные чопперы с длинной вилкой и звездно-полосатым баком вывезли на себе целую эпоху. Герой Брандо прекрасен именно своим выпадением из вереницы откровенно свиных рыл, составляющих его ближний круг. Он – гость в этом мире, хотя об этом и не догадывается. В своей лихой фуражке и лайковых перчатках он отсылает более к парижскому франту начала прошлого века, чем к воспитаннику детской колонии в штате Оклахома. Трогательно рассказать о пробуждении светлого чувства на неблагоприятном психологическом фоне у него вполне получилось. Губы поджаты еще сильнее. Взгляды бросаются украдкой. Под кожаной броней бьется трепетное сердце.

В порту (In the Waterfront)

Columbia, 1954

Реж.: Элиа Казан

Если вырвать эту выборку ролей из контекста, то напрашивается подозрение, что Казан – режиссер Брандо. Это, разумеется, не так. Просто так совпало, что в период наиболее интенсивного формирования Брандо как киноактера он снялся в двух очень разных, но одинаково главных ролях у одного и того же мастера – крайне эклектичного, неровного и совершенно беспринципного. Неудавшийся боксер Терри парадоксальным образом автобиографичен – в отношении не Брандо, но Казана. Он не знает, куда ему податься – то ли мафии служить, то ли все-таки слиться с ребятами-докерами, которые скоро не оставят ему шанса и будут ненавидеть открыто и последовательно. Эта слабость, особенно явная и какая-то очень изломанная для человека недюжинной физической силы, и составляет основную драматическую коллизию, которую решает Брандо. Ни до, ни после Терри Маллоя у него не было персонажей, которые были бы точно так же собраны им самим – из какого-то подручного сора, случайных движений, нелепых интонаций. Терри томится и поэтому страшно неестественен. Это Брандо уловил с поистине звериным чутьем. И в сцене любовного свидания, и в хрестоматийной драке можно наблюдать воочию, как человек моргает от ужаса, но упрямо обретает себя. Держит и не отпускает ни за что. Если вырвать эту выборку ролей из контекста, то напрашивается подозрение, что Казан – режиссер Брандо. Это, разумеется, не так. Просто так совпало, что в период наиболее интенсивного формирования Брандо как киноактера он снялся в двух очень разных, но одинаково главных ролях у одного и того же мастера – крайне эклектичного, неровного и совершенно беспринципного. Неудавшийся боксер Терри парадоксальным образом автобиографичен – в отношении не Брандо, но Казана. Он не знает, куда ему податься – то ли мафии служить, то ли все-таки слиться с ребятами-докерами, которые скоро не оставят ему шанса и будут ненавидеть открыто и последовательно. Эта слабость, особенно явная и какая-то очень изломанная для человека недюжинной физической силы, и составляет основную драматическую коллизию, которую решает Брандо. Ни до, ни после Терри Маллоя у него не было персонажей, которые были бы точно так же собраны им самим – из какого-то подручного сора, случайных движений, нелепых интонаций. Терри томится и поэтому страшно неестественен. Это Брандо уловил с поистине звериным чутьем. И в сцене любовного свидания, и в хрестоматийной драке можно наблюдать воочию, как человек моргает от ужаса, но упрямо обретает себя. Держит и не отпускает ни за что.

Погоня (The Chase)

XX Century Fox, 1966

Реж.: Артур Пенн.

Шериф Коулдер в исполнении Брандо – обреченный аутсайдер, преувеличенно одинокий человек среди полулюдей. На этой картине Брандо успешно отучился взирать с высоты своего вскинутого лица. Страшная усталость от человеческой деструктивности, стоицизм и порядочность, воля и рациональность – все это сконцентрировано в образе Коулдера, которого окружает не провинция Фолкнера, но ад кромешный, сущая фреска Босха. Здесь Брандо сумел полностью освободиться от помпезной осанки, хотя в достоинстве и не потерял. Его персонаж, как и он сам, уже знает цену обещаниям, надеждам, благодеяниям и лучшим намерениям. Его интересует только одно – чтобы слабые были защищены. Ведь те, кто считают себя сильными и правыми, ведут себя, как настоящие упыри, от которых надо бежать, куда глаза глядят. Беда в том, что шериф этого не может сделать, работа не позволяет. Характерно, что носителем прогрессивных ценностей и заступником угнетенных афроамериканцев режиссер делает вполне официальное лицо, что вызвало всплеск негодования у радикально настроенных интеллектуалов. Это, однако, точное решение, отсылающее к традиции вестерна. Шериф здесь – один против всех, настоящий герой, окруженный обывателями, ничем не отличающимися от громил Дикого Запада. Фильм предупреждает, что противостояние официозу легко спутать с противостоянием элементарной морали. Поскреби иного неформала – получится развратный бездельник… В этой роли Брандо враз избавился от чувственно набухших век, домиком прикрывающих проникновенный взгляд Самого Красивого Мужчины. Шериф Коулдер в исполнении Брандо – обреченный аутсайдер, преувеличенно одинокий человек среди полулюдей. На этой картине Брандо успешно отучился взирать с высоты своего вскинутого лица. Страшная усталость от человеческой деструктивности, стоицизм и порядочность, воля и рациональность – все это сконцентрировано в образе Коулдера, которого окружает не провинция Фолкнера, но ад кромешный, сущая фреска Босха. Здесь Брандо сумел полностью освободиться от помпезной осанки, хотя в достоинстве и не потерял. Его персонаж, как и он сам, уже знает цену обещаниям, надеждам, благодеяниям и лучшим намерениям. Его интересует только одно – чтобы слабые были защищены. Ведь те, кто считают себя сильными и правыми, ведут себя, как настоящие упыри, от которых надо бежать, куда глаза глядят. Беда в том, что шериф этого не может сделать, работа не позволяет. Характерно, что носителем прогрессивных ценностей и заступником угнетенных афроамериканцев режиссер делает вполне официальное лицо, что вызвало всплеск негодования у радикально настроенных интеллектуалов. Это, однако, точное решение, отсылающее к традиции вестерна. Шериф здесь – один против всех, настоящий герой, окруженный обывателями, ничем не отличающимися от громил Дикого Запада. Фильм предупреждает, что противостояние официозу легко спутать с противостоянием элементарной морали. Поскреби иного неформала – получится развратный бездельник… В этой роли Брандо враз избавился от чувственно набухших век, домиком прикрывающих проникновенный взгляд Самого Красивого Мужчины.

Апокалипсис сегодня (Apocalypse Now!)

Zoetrope / United Artists, 1979

Реж.: Фрэнсис Форд Коппола

Потустороннего обитателя джунглей, фантасмагорического диктатора Курца, которого уже прилично тронутый герой Мартина Шина воспринимает как бы через мутное стекло, иногда называют "камео" Марлона Брандо. Этому есть свое объяснение. Брандо здесь выглядит так, будто сотню лет был погребен под вулканическим пеплом. Метафора жизни после смерти настолько прозрачна, что даже те, кто сокрушенно отметил рубцы возраста на лице кумира, были вынуждены признать, что видят какого-то нового, неведомого Брандо. Он играет здесь исключительно самого себя, пережившего чудовищный кризис и опустошение после соковыжималки Крестного отца и удручающей пошлости Последнего танго…. Не очень понятно, где кончается жуткая реальность лесного царства и начинается воспаленный бред капитана Бена Уилларда, посланного убрать Курца и понявшего собственную неспособность сделать это, как следует. В горячих джунглях другой ритм времени, другие образы пространства. Курц – не правитель, а дракон, обитающий в пещере, постоянно окруженный огненными сполохами. Брандо при этом реально не делает ничего, он запечатлевает свою неподвижность. Он усиливает впечатление от своего погрузневшего тела таким взглядом, от которого кровь буквально стынет в жилах. Эти глаза делал не господь, а какой-то спятивший каменотес. Больше меняться было некуда. Оставалось тихо засыпать в величественной позе. Потустороннего обитателя джунглей, фантасмагорического диктатора Курца, которого уже прилично тронутый герой Мартина Шина воспринимает как бы через мутное стекло, иногда называют "камео" Марлона Брандо. Этому есть свое объяснение. Брандо здесь выглядит так, будто сотню лет был погребен под вулканическим пеплом. Метафора жизни после смерти настолько прозрачна, что даже те, кто сокрушенно отметил рубцы возраста на лице кумира, были вынуждены признать, что видят какого-то нового, неведомого Брандо. Он играет здесь исключительно самого себя, пережившего чудовищный кризис и опустошение после соковыжималки Крестного отца и удручающей пошлости Последнего танго…. Не очень понятно, где кончается жуткая реальность лесного царства и начинается воспаленный бред капитана Бена Уилларда, посланного убрать Курца и понявшего собственную неспособность сделать это, как следует. В горячих джунглях другой ритм времени, другие образы пространства. Курц – не правитель, а дракон, обитающий в пещере, постоянно окруженный огненными сполохами. Брандо при этом реально не делает ничего, он запечатлевает свою неподвижность. Он усиливает впечатление от своего погрузневшего тела таким взглядом, от которого кровь буквально стынет в жилах. Эти глаза делал не господь, а какой-то спятивший каменотес. Больше меняться было некуда. Оставалось тихо засыпать в величественной позе.

|

|

|