Антон Сазонов

Профессиональный фигурист Андрей Грязев ворвался в мир кино одним прыжком. Антону Сазонову стихийно талантливый режиссер рассказал о том, какое место в его жизни занимают фигурное катание и кино, как он находит героев для своих фильмов и что собирается делать дальше.

Читать далее

|

|

|

|

|

12 марта 2009

Томас Эльзессер Перевод: Ксения Тимофеева

Внимание как товар

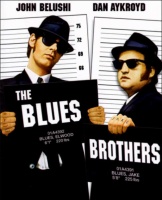

Однако почему все-таки произошло это развитие – если это действительно развитие – от раннего к классическому кино, от коллективного к индивидуальному зрителю и почему изменился модус восприятия? Какие из этого можно сделать выводы применительно к сегодняшней ситуации, когда складывается впечатление, что мы – зачастую к глубокому огорчению кинематографистов (и здесь мне вновь вспоминается приведенная в начале цитата Джованни Амелио) – снова хотим переживать кино коллективно, а не в одиночку? Если раньше благоговение и сосредоточенность были нормой, против которой протестовали молодые зрители, то сегодня непосредственное "участие" в картине считается едва ли не хорошим тоном – достаточно вспомнить культовые фильмы 1980-х, такие как Шоу ужасов Рокки Хоррора или Братья Блюз.

Прежде всего необходимо отметить, что жесткие противопоставления – показывать/рассказывать, немой/звуковой фильм, перформативный/нарративный, "кино аттракционов"/"кино нарративной интеграции" - все же, по-видимому, довольно формальны, и их использование нивелирует историческое измерение, если, конечно, мы не исходим из того, что в действительности имеет место вечное возвращение, своеобразное качание маятника между "повествованием" (narrative) и "шоу" (spectacle), прослеживаемое на протяжении нескольких эпох. Но в обоих случаях органическая метафора развития, подвергшаяся критике уже со стороны Ноэля Берча и Тома Ганнинга, оказывается неприемлемой объяснительной моделью. Нельзя сказать, что кинематограф "повзрослел", научившись психологическому рассказу. Об этом же свидетельствует и тезис Беньямина о легитимном желании масс обрести вещи через их отображение, т.е. в переходе к классическому кино, несомненно, задействован и идеологический мотив, что могло бы служить оправданием для дискуссий о "подавлении любви к зрелищам", инициированной, в частности, феминистскими кинокритиками. Наконец, не совсем убедительным кажется мне и технологическое объяснение, предлагаемое Райтцем и другими: как мы видели, современные изменения по сути лишь отчасти связаны с дигитализацией как таковой. Если бы дело обстояло иначе, то здесь не могли бы обнаружиться параллели с ранним кино, так как в те решающие годы между 1909 и 1919 годами в технологии кино не было изобретено ничего кардинально нового.

По всей видимости, классическую эпоху от ранней отделяет война, которую, впрочем, не следует однозначно отождествлять с первой мировой войной, как это часто делается. Ведь то развитие, о котором здесь идет речь, особенно стремительно происходило в США, не участвовавших в те годы ни в какой войне. Кстати, и в Германии наиболее важные для последующих изменений моменты присутствовали в кинематографе уже до 1914 года. Война, которую имею в виду я, разворачивалась незаметно для зрителя; в ней кинопродюсеры боролись с кинопрокатчиками, пытаясь вырвать контроль над продуктом под названием "фильм" из рук киномехаников, владельцев кинотеатров и балаганных помещений, чтобы подчинить его механизму и нормам производства и сбыта. Исследования социального и экономического контекста раннего кинематографа ясно показали, насколько становление повествовательного кино (а вместе с ним полнометражного игрового кино) в качестве господствующей модели зависело от специфического соотношения сил между кинопрокатчиками, с одной стороны, и производителями и дистрибьютерами, с другой. Все началось с перехода от системы продажи копий к системе обмена и проката, с системы модульных контрактов и монополизации кино, с изобретения кинотеатров для показа кинопремьер и приложения к фильмам уже готовых оркестровых партитур. Все шло к тому, чтобы лишить владельца кинотеатра свободы самому определять кинопрограмму, и одним из аспектов этого процесса была нейтрализация прежде столь подвижного, полного всевозможных развлечений зрительного зала, т.е. санация кинотеатра в качестве физического пространства восприятия и переживания. Таким образом, появление Голливуда было только на руку реформаторам кинематографа, так как основополагающее условие классического кино заключалось в том, чтобы контроль на текстуальном уровне постепенно переходил в руки кинопродюсеров и/или режиссеров. Ведь что, в конечном итоге, создает "классическое повествовательное кино", как не текстуальная форма потребления, т.е. возможность понимания фильма, которую можно направлять и контролировать? На другом уровне – на уровне привлечения и "обслуживания" публики – контроль еще долгое время оставался в руках работников кинопроката и владельцев кинотеатров. Однако постклассический кинематограф снова показывает нам, что эта текстуальная контрольная инстанция тоже может быть исторически обусловленной: сегодня она отходит от монополии на интерпретацию (кто сейчас еще читает кинокритиков?) в сторону маркетинга и мерчендайзинга, в сторону tie-ins и spin-offs, которые хотя и находятся как бы "вне" текста, тем не менее чрезвычайно целенаправленно (с точки зрения экономической выгоды) определяются, интерпретируются, а, следовательно, контролируются продюсерами или дистрибьютерами. Особенно эффективно этот механизм (бренды, реклама и графический дизайн) работает через лицензии и копирайты.

С этой точки зрения повествовательное кино снова оказывается компромиссом между различными факторами, которые в действительности тесно переплетены, но по своему воздействию едва ли не противоположно направлены. Лишь стандартизация продолжительности кинопродукции и подгонка формы и содержания под этот стандарт заложили основу массовой киноиндустрии. Но для ее функционирования было необходимо, чтобы фильмы могли циркулировать в хорошо отлаженном круговороте проката и обмена, для чего, в свою очередь, требовались кинопрокатчики и владельцы кинотеатров, которые могли гарантировать площадку, надежный репертуар и постоянную реализацию продукта.

Кино торгует товаром под названием "удовольствие" гораздо более открыто, чем это делает, скажем, автомобильная промышленность (престижные автомобили, помимо своей статусности, все же обладают – небольшой – потребительской ценностью). Но в силу того, что товарная продукция в целом сместилась от потребительской ценности в сторону демонстрационной и статусной ценности, кинопродукт, по всей видимости, все меньше отличается от других потребительских товаров, рекламируемых для потребителей с помощью идеальных изображений, соотнесения с определенным стилем жизни и связанными с ним мечтами и представлениями. Впрочем, именно в этой области кинематограф занимает господствующее положение: это своеобразная лаборатория исследования и развития этих "модусов представления", которые мы связываем сегодня с понятием "общество потребления", и кинематограф по-прежнему находится в его авангарде. Таким образом, встает вопрос, предлагает ли вообще киноиндустрия какой-либо продукт или речь идет лишь о пакете услуг. Ведь владелец кинотеатров по-прежнему получает свой доход от продажи попкорна, эскимо или колы, и теперь ему должно быть безразлично, какой фильм привносит оживление в его заведение или заставляет людей выстраиваться в очередь кассы мультиплекса. Моде, музыкальной индустрии и рекламе, напротив, нужен сам фильм. Это, в свою очередь, имеет значение для публики, которая хочет быть уверенной в том, что кинотеатр – будь то камерное заведение за углом или большой мультиплекс в центре города – осуществляет необходимый контроль качества. Ведь хочется знать заранее, что имеешь дело с первоклассным товаром. Получается, что таким успешным и "непобедимым" Голливуд сделало не повествовательное кино как таковое, а нормирование и стандартизация товара "кинособытие": потребитель может на него положиться, потому что Голливуд снабжает его (техническим) знаком качества state of the art и осуществляет контроль качества, независимо от того, идет ли речь о фильме со спецэффектами, триллере или романтической истории. Кроме того, Новый Голливуд сумел в 1980-х гг. воссоздать вертикальную интеграцию, которая, казалась, была утрачена после войны в ходе антимонопольного процесса против "Парамаунта" в 1948 году. Сегодня кинофирмы – подобно крупным концернам в прочих отраслях экономики – до мельчайших деталей контролируют, кто может поставлять их фирменные изделия на рынок и каким образом: вместе с самим товаром поставляется все, что с ним связано, включая рецензии для ежедневных газет (что, кстати, практиковалось уже в 1920-е гг. на киностудии "УФА"). Ни один создатель авторского кино не может и мечтать о подобном контроле над своим произведением, каким обладают "Уорнер Бразерс" или "Уолт Дисней" в отношении реализации собственной продукции.

Как еще будет показано в следующей главе, в истории раннего кино речь в конечном итоге идет о том, каким именно образом просмотр кино становится товаром. Чарльз Массер сумел хорошо сформулировать эту проблему, показав, что именно формы получения кассовых сборов определили развитие кино в направлении стандартного товара. Как известно, потребление по сути является индивидуализирующей формой опыта. Индивидуальный зритель, таким образом, появляется как раз в тот момент, когда продукция достигает такого статуса, что может быть реализована на рынке, т.е. когда переживание становится товаром. В свете этих рассуждений появление повествовательного кино есть результат синхронизации этих двух частей кинобизнеса или окончательной победы производства и дистрибьюции над реализацией. Поэтому и концепция блокбастеров с ее четко согласованными датами премьер и периодами основных кассовых сборов – логическое следствие этой войны, перешедшей в 1970-х гг. в новую, горячую стадию. И исход этой войны, по всей видимости, будет определяться не появлением "другого кино", а только изменением структур и соотношения сил между стороной производства и стороной реализации. В этом случае формирующаяся сегодня в кинотеатрах коллективная публика может действительно рассматриваться как предзнаменование новой эпохи, и, возможно, у нас снова появится повод для оптимизма: "Зрители всех стран, объединяйтесь – вам нечего терять, кроме вашего внимания и сосредоточенности!"

|

|

|