Александр Шпагин

Удивительная лента. Сегодня она воспринимается как внятная, просчитанная аллюзия на те события, которые происходили в реальности. Здесь впервые осмыслена романтическая утопия, которой грезили шестидесятники, - та, что в итоге напоролась на каменную стену, упавшую на весь советский мир после чехословацких событий 68-го. И это был конец свободы.

Читать далее

|

|

|

|

|

31 января 2009

Ян Левченко

Если в черно-белой и графически безупречной Мольбе нет чувственности, телесности, она присутствует в негативно окрашенном образе Мацыла – демона Поэта, чей покрытый редкой порослью живот соответствует отталкивающему, "сниженному" телу, то Древо желания, напротив, пронизано чувственностью, ключевым значением его цветовых метафор остается секс. Эту почти запретную тему сопровождает, на первый взгляд, побочная, чуть ли не "откупная" для Госкино линия революции, воплощенная в хромом деревенском дурачке. С ним корреспондирует местный учитель, оратор-традиционалист, не устающий вещать перед той же аудиторией – детьми. Но ведь именно революция и реакция, точнее, их противостояние, актуализирует телесный аспект существования, апеллирует не к интеллектуальным, а чувственным первоосновам. Соответственно, и в этой корреляции нет ничего лишнего. Если в черно-белой и графически безупречной Мольбе нет чувственности, телесности, она присутствует в негативно окрашенном образе Мацыла – демона Поэта, чей покрытый редкой порослью живот соответствует отталкивающему, "сниженному" телу, то Древо желания, напротив, пронизано чувственностью, ключевым значением его цветовых метафор остается секс. Эту почти запретную тему сопровождает, на первый взгляд, побочная, чуть ли не "откупная" для Госкино линия революции, воплощенная в хромом деревенском дурачке. С ним корреспондирует местный учитель, оратор-традиционалист, не устающий вещать перед той же аудиторией – детьми. Но ведь именно революция и реакция, точнее, их противостояние, актуализирует телесный аспект существования, апеллирует не к интеллектуальным, а чувственным первоосновам. Соответственно, и в этой корреляции нет ничего лишнего.

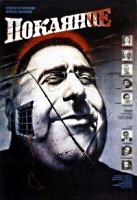

Следующим фильмом, который Абуладзе снимал в поистине германовском темпе – почти восемь лет – стало широко известное Покаяние, рискнувшее воплотить и терапевтически ослабить вину грузин за преступления сталинского режима. Если в Мольбе мотив осквернения могилы реализуется в ситуации неузнавания (старик принимает за вора обычного путника – Поэта), а в Древе желания он присутствует лишь в виде отголоска, то в Покаянии он играет основную роль. Одна из многочисленных жертв тирана Варлама Аравидзе, воплотившего черты Сталина и Берии, целенаправленно оскверняет могилу вождя. Она охвачена чувством мести за своих уничтоженных родителей, и на суде рассказывает причины своего поступка. Ее рассказ и составляет основной массив фильма.

Героиня – дочь художника Сандро Баратели, обласканного и растоптанного властью, ее иезуитской противоречивостью. Вот, к примеру, одна из ключевых сцен фильма. "Не знаю, схожи ли картины Сандро Баратели с гениальными полотнами Сандро Боттичелли, – глумливо балагурит Варлам, грохается на колени, целует подол жене художника Нино. "Иной раз бегство от действительности означает еще большую действительность! Народу нужна великая действительность! – провозглашает Варлам, по-хозяйски ориентируясь в квартире художника, поворачиваясь туда-сюда, цепко разглядывая картины, – Сейчас именно такие художники нам нужны, а не бездушные штукари! Мы должны просветить народ". И в ответ на возражения, что, дескать, как же можно просветить народ, создавший "Витязя в тигровой шкуре", отвечает: "Не спешите, Сандро. Я, конечно, еще не духовный пастырь, но дайте срок". А в это время дети, играющие в детской, говорят о Христе. "За что распяли Христа? – За правду. Ты не бойся за него. Он не умер, он воскрес и вознесся". И сделано это, напомним, в начале восьмидесятых, когда надеяться было не на что, и строй геронтов не собирался так просто сдаваться.Характерно, что Варлам поет неаполитанские песни. Профессионально, угрожающе, душераздирающе. Нино видит сон, где они с мужем бегут от Варлама, преследующего их на кабриолете. После чего за Сандро и в реальности приходят условные "стражники" – солдаты, наряженные в средневековые доспехи. Абуладзе не одинок в иносказательном, хотя и нарочито прозрачном обличении власти. Он сознательно транслирует свою связь с традицией. Тут и нравоучительные антиутопии Свифта, и хмурая усмешка Салтыкова-Щедрина, в конце концов, и "Визит дамы" Дюрренматта, и "Убить дракона" Евгения Шварца, и многое другое.

В самом начале фильма над гробом усопшего "дракона"-градоначальника звучит гротескно-лицемерная речь, где проскальзывает одно точнейшее определение. "Варлам обладал неоценимым свойством превращать врага в друга и друга во врага". О власти, научившей эту страну чудовищному, тяжелейшему цинизму и безверию, сложно сказать лучше и короче. С фильма Абуладзе, парадоксальным образом получившего в 1988 году Ленинскую премию, фактически началась популярная в эпоху перестройки поэтика называть вещи своими именами. Абуладзе вложил в уста Варлама саморазоблачительные слова. "Мы не должны доверять человеку. Ни его делу, ни его слову. Мы должны быть бдительны. Один враг по количеству всегда больше, чем один друг. Мы окружим себя стеной. Конфуций говорил: "Очень трудно поймать черного кота в темной комнате. Тем более, если его там нет". Перед нами стоит труднейшая задача. Но мы поймаем черного кота в темной комнате. Даже если его там – нет!"

После Покаяния Абуладзе снял всего один фильм – Хаджи-Мурата по Толстому, продолжающему тему вековой и горькой кавказской вражды. Здоровье художника было разрушено автокатастрофой, в которую он попал еще в 1976 году, т. е. в пятьдесят с небольшим. Прожил Абуладзе всего 70 лет – для горца это не возраст. К его биографии, насквозь пронизанной творческим биением, как нельзя лучше ложится эпиграф из поэмы, звучащей в фильме Мольба – своеобразном творческого кредо режиссера: После Покаяния Абуладзе снял всего один фильм – Хаджи-Мурата по Толстому, продолжающему тему вековой и горькой кавказской вражды. Здоровье художника было разрушено автокатастрофой, в которую он попал еще в 1976 году, т. е. в пятьдесят с небольшим. Прожил Абуладзе всего 70 лет – для горца это не возраст. К его биографии, насквозь пронизанной творческим биением, как нельзя лучше ложится эпиграф из поэмы, звучащей в фильме Мольба – своеобразном творческого кредо режиссера:

Благоразумье и покой

Да не придут ко мне вовеки,

И, лишь охваченный тоской,

Взращу я радости побеги.

Когда душа моя в огне,

Вмиг разум расправляет крылья,

И лишь тогда вершит во мне

Свобода торжество всесилья.

3 страницы

1 2 3 1 2 3

|

|

|

|