Но он отказывался играть роль новатора. Как никто другой, Протазанов знал, что в меняющемся мире быстрее всего устаревает именно новаторский приём. (Кстати, это своё знание он наглядно демонстрирует в прологе

Праздника святого Йоргена, где снимается пропагандистский фильм о житии и чудесах вышепоименованного святого, блистательно стилизуемый под кино предыдущих десятилетий). Собственно говоря, именно это знание дало ему возможность быть лидером массового кинозрелища у себя в отечестве не просто на протяжении нескольких десятилетий, но – нескольких эпох. (И это тоже раздражало). Его спасала всё та же дистанция, некоторая отстранённость – в данном случае от массовой аудитории. Те, кто начинал вместе с ним в раннем русском кино и продолжал работать в СССР в 20-е годы, - Чардынин, Сабинский, Висковский – умерли на протяжении 30-х не только потому, что были вытеснены из режиссуры свирепым и азартным молодняком. Они умерли потому, что умерла, осталась в прошлом их аудитория, частью которой были они сами.

Кризисов подобного рода Протазанов не знал. Привыкший со времён работы у Тимана к подёнке, он ещё в те времена учился не только приспосабливаться к материалу, но приспосабливать его к себе. Примечательно, что, перейдя к Ермольеву, он выговорил себе право самому выбирать темы и материал для трети, кажется, от общего числа постановок (между прочим, и на родину он вернулся в 1923 г на этих условиях). А в тех случаях, когда не находил в материале ничего значительного для себя, – просто воспроизводил требуемое на профессиональном уровне. Другое дело, что во второй половине 30-х, в эпоху унифицированного стиля, делать своё кино ему стало впервые по-настоящему сложно: предложенное не могло увлечь, перестало хватать воздуха, руки опускались. Так появились

Семиклассники и

Салават Юлаев, вполне ровно, впрочем, прошедшие в прокате.

И всё же всегдашнее упование Протазанова на вечную изменчивость, обновление жизни, себя, в конце концов, оправдало. Последней завершенной работой в его кинобиографии стал снятый в эвакуации во время войны

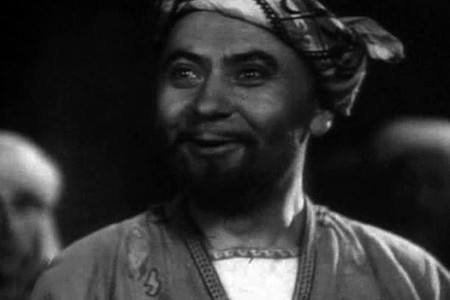

Насреддин в Бухаре. Дряхлый, выживший из ума придворный мудрец эмира, в свою очередь, ума явно никогда не имевшего, срывал привязную жидкую бородёнку и чалму – а за ними обнаруживалось лицо шута-пересмешника, возмутителя спокойствия с сияющими глазами Льва Свердлина. "Свободу осуждённым!" - кричал Ходжа Насреддин, и народная толпа подхватывала его клич. Стены эмирского дворца не рушились, но от присутствия героя ощущения их устойчивости всё же убавлялось. Критика знала, что делала, когда (теперь уже непосредственно по указанию сверху, от начальника Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) товарища Александрова Г.Ф.) вновь предъявляла претензии к очередной протазановской постановке: и образ Насреддина как носителя народного юмора в полной мере не раскрыт, и декорации откровенны, а главное – эмир напрочь лишён значительности и мощи, присущей восточным деспотам. И зритель знал, что и зачем делает, ломясь в залы кинотеатров, где шёл последний протазановский фильм.

А герой с возлюбленной в финале покидали мир произвольных и потому абсурдных правил, пройдя его насквозь и отделив своим присутствием живое от неживого – и удалялись в глубь кадра по дороге, навстречу восходящему солнцу на двух глазастых (как собачка в

Чинах и людях) ишаках.

И этот привет

Чарли Чаплину и

Новым временам стал последним, прощальным жестом кинорежиссера Якова Протазанова.