Александр Шпагин

Удивительная лента. Сегодня она воспринимается как внятная, просчитанная аллюзия на те события, которые происходили в реальности. Здесь впервые осмыслена романтическая утопия, которой грезили шестидесятники, - та, что в итоге напоролась на каменную стену, упавшую на весь советский мир после чехословацких событий 68-го. И это был конец свободы.

Читать далее

|

|

|

|

|

15 октября 2009

Владислав Шувалов

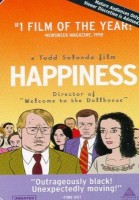

Наилучшим литературным эквивалентом творчества американца Тодда Солондза служит проза его старосветского современника Мишеля Уэльбека. К тому же, режиссер сам называл француза одним из близких по духу писателей. Как и Уэльбек, Солондз отличается наблюдательностью портретиста и философски бесстрастным стилем, его сюжеты замешаны на сексе и извращениях, он не расписывается в симпатиях к своим героям и не злоупотребляет эмоциональностью. Его фильмы черные, острые и злые, лишены иллюзий и жалости, имеют автобиографическую природу, отчего кажутся еще более черными и злыми.

Сегодня некоторых российских режиссеров, чьи фильмы последних пяти лет были направлены на проявление негатива, морализаторы пытаются усовестить и призвать к ответу за бессердечное умножение мерзостных иллюстраций. В пример приводят беззубый гуманизм художников старшего поколения. К подобной критике иногда хочется припасть и самому, поскольку фильмы т.н. "молодых режиссеров", проваливаясь в тартарары по всем параметрам, стоически следуют только одному вектору, направленному на самоценное раздражение зрительского нерва. Однако вместо того, чтобы твердить критически ориентированным режиссерам о совести, лояльности и патриотизме, следует говорить об искусстве и таланте, предлагать в пример не призраков советской эпохи, а, как минимум, коллег, схожих по мировоззрению. Чернуху надо уметь снимать так, как это делает Тодд Солондз, чтобы через ядовитый юмор и точную передачу деталей быта можно было почувствовать приближение конца цивилизации, распадающейся на элементарные частицы. Одной силы гнева здесь мало. Уэльбек писал: "Сила становится движением, когда она приходит в действие, и это действие разворачивается во времени". Критика реальности не станет "действием", если она обращена в никуда, как в нецензурной элегии Н.Хомерики Сказка про темноту /2009/ или маргинальной фантазии Б.Хлебникова Сумасшедшая помощь /2009/. Не став "действием", фильм "не потечет во времени", а повиснет в безжизненном вакууме подобно глянцево-клиповому Кислороду /2009/ И.Вырыпаева.

Возник повод заметить, что у Солондза много пересечений с Россией. Его дед был выходцем из Одессы, а сам автор преподавал английский язык для русских эмигрантов. В титрах его фильмов можно встретить массу русских имен. В каждой ленте присутствуют русские предметы (например, самовар на почетном месте в гостиной Винеров из Добро пожаловать в кукольный дом!), а в гротеске Сказочник Солондз даже вывел образ русскоговорящего таксиста - лихого вороватого бабника.

Все его картины имеют автобиографический след. В бесплодных поисках радости героиня Счастья устраивается преподавателем на языковые курсы для эмигрантов. Во второй части Сказочника неудачливый документалист снимает фильм о взаимоотношениях родителей и детей. В первой части того же фильма бездарная студентка описывает в ученическом этюде реальное изнасилование, но ее рассказ считают конъюнктурной чернухой. У Солондза невозможно понять, где кончается апелляция к опыту и начинается собственно "фикшн".

Столкновения Солондза с миром стабильности и неудачи, провоцирующие дефектное восприятие реальности, проходят через всю его биографию. Получив степень бакалавра, Солондз покинул Йельский университет. Впоследствии он также не доучился на факультете кино и телевидения Нью-Йоркского университета. Режиссер будто нарочно шел против течения. На свой первый фильм Страх, тревога, депрессия /1989/ он занял деньги у родственников, а к предпоследнему опусу - Перевертыши /2004/ - пришел ровно с тем, с чего начинал, потратив на фильм все свои сбережения. К Перевертышам он имел солидную репутацию, призы Каннского, Венецианского и Берлинского фестивалей, награды многочисленных американских обществ и киногильдий, однако Солондз не нашелся в мире коммерции и не завел нужных связей. Он являет собой тип того упертого еврея и прирожденного диссидента, который в ответственный момент сделает не то, на что запрограммировал его социум. С таким в разведку не пойдешь - кто знает, как поведет себя напарник во вражеском тылу. Вдруг, как в "Счастье", автор сморозит такую выходку, на которую и неприятель не способен. А именно: проникнется сочувствием к педофилу, совокуплявшемуся с одноклассниками своего 11-летнего сына и после разоблачения не только не покаявшимся, но и со слезами на глазах признавшим, что полученный оргазм был его маленьким личным счастьем. Непонятно, как относиться к такой откровенности – как к стебу неясной направленности или критике архаичного мышления? А может быть, это крик о помощи, и автору фильма надо вызвать неотложку? С точки зрения прокатной системы непонятно, кому показывать его фильмы, тем более что они залезают все дальше по шкале возрастного ценза. Когда с болью в голосе Солондз помянет фригидную толстуху, которая после нечаянного секса грохнула своего партнера, разделала труп как тушку цыпленка и разложила по секциям холодильника, кажется, что автор Счастья нарывается, как минимум, на учет в психдиспансере. Солондз высекает искру из противоречия, ненавидит любые нормы, включая те, фундамент которых не следует подвергать вибрациям. Столкновения Солондза с миром стабильности и неудачи, провоцирующие дефектное восприятие реальности, проходят через всю его биографию. Получив степень бакалавра, Солондз покинул Йельский университет. Впоследствии он также не доучился на факультете кино и телевидения Нью-Йоркского университета. Режиссер будто нарочно шел против течения. На свой первый фильм Страх, тревога, депрессия /1989/ он занял деньги у родственников, а к предпоследнему опусу - Перевертыши /2004/ - пришел ровно с тем, с чего начинал, потратив на фильм все свои сбережения. К Перевертышам он имел солидную репутацию, призы Каннского, Венецианского и Берлинского фестивалей, награды многочисленных американских обществ и киногильдий, однако Солондз не нашелся в мире коммерции и не завел нужных связей. Он являет собой тип того упертого еврея и прирожденного диссидента, который в ответственный момент сделает не то, на что запрограммировал его социум. С таким в разведку не пойдешь - кто знает, как поведет себя напарник во вражеском тылу. Вдруг, как в "Счастье", автор сморозит такую выходку, на которую и неприятель не способен. А именно: проникнется сочувствием к педофилу, совокуплявшемуся с одноклассниками своего 11-летнего сына и после разоблачения не только не покаявшимся, но и со слезами на глазах признавшим, что полученный оргазм был его маленьким личным счастьем. Непонятно, как относиться к такой откровенности – как к стебу неясной направленности или критике архаичного мышления? А может быть, это крик о помощи, и автору фильма надо вызвать неотложку? С точки зрения прокатной системы непонятно, кому показывать его фильмы, тем более что они залезают все дальше по шкале возрастного ценза. Когда с болью в голосе Солондз помянет фригидную толстуху, которая после нечаянного секса грохнула своего партнера, разделала труп как тушку цыпленка и разложила по секциям холодильника, кажется, что автор Счастья нарывается, как минимум, на учет в психдиспансере. Солондз высекает искру из противоречия, ненавидит любые нормы, включая те, фундамент которых не следует подвергать вибрациям.

Противоречия свойственны и ему самому. Превыше всего Солондз ненавидит принимать позу и "делать вид". В одном интервью Солондз признается, что к кино он равнодушен. В другом - сыплет именами кинематографистов так, что упоминания Эйзенштейна, Тарковского, Сокурова, Михалкова говорят об обратном.

После того, как Счастье привезли в Россию, Солондза начали сравнивать с Вуди Алленом, эталоном системы мер и весов в мире американского артхауса. Но если Солондз и напоминает Аллена, то лишь заморочками городских неврастеников, мозаичной структурой фильмов и вопиющей личной непрезентабельностью. В остальном Солондз находится на значительной дистанции от Аллена. Надо понимать разницу социальных ситуаций: либерал, профессионально сформировавшийся в период республиканского правления Рейгана-Буша,, в трясине патриотического лицемерия, несомненно, становится более нетерпимым к общественному устройству. Не удовлетворяясь усмешками над слабостями соплеменников, он превращается в вервольфа, источающего желчь с разрушительной силой серной кислоты. Солондз долго запрягал дебют, и, провалившись с ним, ушел из кино на шесть лет. Нечто похожее было с Михаэлем Ханеке, который поставил первый фильм в 32 года, но впоследствии почти два десятилетия прозябал на телевидении, выстрадав то безжалостное отношение к обществу, от которого веет мертвенным хладнокровием патологоанатома. После того, как Счастье привезли в Россию, Солондза начали сравнивать с Вуди Алленом, эталоном системы мер и весов в мире американского артхауса. Но если Солондз и напоминает Аллена, то лишь заморочками городских неврастеников, мозаичной структурой фильмов и вопиющей личной непрезентабельностью. В остальном Солондз находится на значительной дистанции от Аллена. Надо понимать разницу социальных ситуаций: либерал, профессионально сформировавшийся в период республиканского правления Рейгана-Буша,, в трясине патриотического лицемерия, несомненно, становится более нетерпимым к общественному устройству. Не удовлетворяясь усмешками над слабостями соплеменников, он превращается в вервольфа, источающего желчь с разрушительной силой серной кислоты. Солондз долго запрягал дебют, и, провалившись с ним, ушел из кино на шесть лет. Нечто похожее было с Михаэлем Ханеке, который поставил первый фильм в 32 года, но впоследствии почти два десятилетия прозябал на телевидении, выстрадав то безжалостное отношение к обществу, от которого веет мертвенным хладнокровием патологоанатома.

Критический взгляд Солондза на устройство американской жизни позволяет вспомнить еще одного классика национального индепендента – Джона Кассаветиса. Когда в Счастье герой Бена Газзары, актера кассаветисовского театра, расходится со своей женой, чрезмерно напоминающей Джину Роулендз, всплывают тени семейных драм Лица /1968/ и Мужья /1970/. Американского режиссера также можно связать Ларсом фон Триром, таким же мизантропом и атеистом, как и сам Солондз; обоих можно наречь провокаторами. Если Аллен, подтрунивая над соседями по Манхэттену, с пониманием смотрел на их мир, то фон Трир в американском городке Догвилль вел себя так, будто его опустили в ванну с агрессивной средой. Датчанин - блестящий визуалист, филигранно совмещающий тему и форму, в то время как Солондз равнодушен к визуальной стороне. Он не бьется в поисках изображения, снимает качественно, но академически, традиционно выстраивая планы. Солондз прежде всего сценарист, придумщик, "сказочник", предлагающий кино, основанное на драматургических приемах, а не изобразительных изысках. Достоинства Солондза в неотразимой последовательности изложения, хладнокровной проработанности суровых поворотов, умении создать типажи, на которые нельзя навесить ярлык. Его героями можно проникнуться и одновременно их возненавидеть. Его дебютный полнометражный фильм Страх, тревога, депрессия своим названием откровенно указывал на три зоны неизбывного беспокойства, через которые автор воспринимает явления жизни. Результат подобных экспериментов может быть и вполне безобидным, но не в случае Солондза. Его комплексы являются источником повышенной опасности, каковым становится луч солнечного света, проходящий через увеличительное стекло. В комедии о рефлексирующем студенте, которого играл сам Солондз, впервые увидели черты городских трагикомедий Аллена, но фильм Солондза толком не пошел даже в американских кинотеатрах, что указывало на приход иного времени, когда для описания гримас жизни требовались более радикальные средства, чем безобидный алленовский психоанализ.

Если Аллен строчит по фильму в год (а то и по два), то Солондз за двадцать лет поставил 6 картин. Известно, что он не желает быть режиссером, но видит это занятие меньшим из зол ("Чем кто-то другой загубит мой материал, лучше это сделаю я сам", - из интервью для Salon.com). Режиссера Солондза мучают издержки работы администратора: необходимость социальной ответственности, контакта с людьми и поиска компромиссов. Этим отчасти объясняется, почему Солондз снимает фильмы с большими перерывами, не разменивается на ролики и не горит желанием участвовать в киноальманахах, приходит на площадку с готовым материалом и не потворствует чужой инициативе.

Режиссер не желает придумывать новых визуальных форм. Солондз действует не косметически, а фундаментально, воздействуя на скелет композиции. Необычность структуры Сказочника, который был разбит на две части (Фикшн и Нонфикшн), проявилась в том, что обе части были неравноценны по хронометражу, и первая глава (о студентке, изменившей своему сокурснику с преподавателем) казалась отдельным короткометражным фильмом, прелюдией к основной части (о съемках документального фильма про деградацию семьи). В Перевертышах роль главной героини исполняли восемь актрис, что напоминает об опыте Бунюэля (Этот смутный объект желания /1977/) и характеризует Солондза как автора, свободного от базовых норм построения фильма, что во времена конвейерности кинопроизводства впечатляет сильнее, чем во времена Бунюэля. Солондз подбирает на роль неприкаянной героини нарочито разных статисток, отличающихся комплекцией, возрастом и цветом кожи. Кроме того, Перевертыши, и без того очевидный тематический родственник Кукольного дома, начинается с отголоска ленты девятилетней давности. Некрасивая девочка в уродливых очках, страдавшая от нападок сверстников, хронического непонимания и нелюбви в прологе Перевертышей кончает жизнь самоубийством. Смерть Дон Винер активирует бунт ее двоюродной сестры Авивы, оставившей родительский дом и пустившейся в большое одиночное плавание. Подобная прихотливость в пересечении замыслов выдает в Солондзе особый тип кинематографиста, не ремесленника, пытающегося размазать куцые мысли по существующим лекалам, но изобретателя, сочинителя, равнодушного к изобразительным ширмам. В литературоцентричности кинематографа Солондза заложена его ценность. Названия солондзевских фильмов (Сказочник, Палиндромы) указывают на писательскую природу его музы. Солондз не эстетизирует и не стилизует - он придумывает. Этот режиссер никогда не будет снимать фильм из чувства любви к кино или необходимости поддерживать личный рейтинг: для него это не поводы.

Солондз не любит откровенничать и всячески тушит вопросы корреспондентов об извращениях и болезненных склонностях, но его фильмы не скрывают своего интереса ко всему непривычному, вытесненному, уродливому, не до конца понятому. Автор использует эксцессы маргинальности своеобразно, вворачивая дикие проявления перверсий в обычную бытовую канву. При столкновении обычного и кошмарного высекается искра абсурда. Почти каждый фильм Солондза содержит классический кадр – фотографию дружной семьи, помещенную в рамку и висящую на стене большого американского дома. Эта картинка выступает в качестве императива счастья, сертификата, удостоверяющего принадлежность отдельной ячейки к здоровому обществу. Семья с улыбкой до ушей есть обманчиво лучезарная обложка книги, внутри которой страдания, боль и ревность, тайные желания и немощь, сексуальное неудовлетворение и психическое расстройство, хождения по мукам одиночества и злобы. Природа перверсивности была знаменательно подмечена народным рупором американской кинокритики Роджером Ибертом, который сказал, что ужасающий вывод фильма Счастье, заглядывающего в пропасть отчаяния, заключается в том, что внутреннее примирение с извращениями - это не перехлест и гримасы гротескного стиля автора - так живет подавляющее большинство человечества. Пришли "перевернутые" времена, когда чувстительность к красоте определяется вниманием к уродству, а гуманизм проверяется не мнимым сочувствием к пушистым зверюшкам, а попыткой милосердия к соседу-педофилу; на собственной шкуре чувствуешь, что готов отречься от гуманизма, загнанного автором как игла под ногти.

2 страницы

1 2

|

|

|

|