Иван Денисов

Обычно супергероев мы ассоциируем с комиксами, их экранизациями или стилизациями под эти экранизации. Но супергерои попали под каток леволиберального конформизма.

Читать далее

|

|

|

|

|

31 августа 2009

Владислав Шувалов

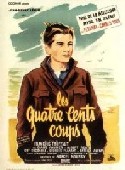

Американская пресса при всегдашней прямолинейности иногда может ошарашить точным словом и меткой характеристикой. Место Жан-Пьера Лео во французском кино 60-х сложно переоценить. Его нельзя назвать звездой в том смысле, в каком этот статус применим к кумирам масс Бельмондо и Делону, однако образы, созданные Лео - и в этом нет сомнения - отвечали вкусам, нравам и потребностям эпохи. Искрометную формулировку дал известный критик Джонатан Розенбаум: "Жан-Пьер Лео для французской "новой волны" был тем, чем являлся Джон Уэйн для американского вестерна". Этот вывод несет в себе толику противоречия, необходимого для понимания роли и места француза. Без участия Лео, вероятно, не было бы "новой волны", в том виде, в каком мы ее знаем, равно, как не было бы вестерна без Уэйна. Однако тотальное присутствие актера на экране, превращение его в "фактурную единицу", не только цементировало молодое кино Франции и позволяло наблюдать динамику образа во времени, но создавало клише, загоняющее актерские решения под известный знаменатель. Именно таким образом можно относиться и к Джону Уэйну, чьи фильмы оказали неоценимую услугу приключенческому жанру, но к которым следует относиться с долей отстранения. То же самое наблюдается и с Лео. Он был фирменным знаком "новой волны" и нес на себе отпечаток ее плюсов и минусов: его героями любуются, и в равной степени они раздражают.

400

Более трогательного и обаятельного образа, нежели тот, которым было ознаменовано явление актера в мир кино, у Лео больше никогда не было. Поначалу всем было непонятно, что выйдет из 15-летнего пацана, сразившего видавших виды знатоков органикой исполнения. Зачастую из таких открытых подростков вовсе ничего не получается – одна блистательная роль, родившаяся из воздуха, исчерпывает возможный источник фотогении. Однако подросток воспитывался и мужал в эпицентре культурной жизни, бок о бок с "волной" молодых и отпетых критиканов кино. С долей иронии можно заключить, что не только Лео участвовал в создании "новой волны", но и "новая волна" оказала необратимое воздействие на психику и мировоззрение человека. В итоге Лео ловчее всех научился балансировать на гребне "волны", был как рыба в воде.

Кажется, что к Лео не имела отношения ни французская актерская традиция, заклейменная современниками как "папино кино", ни усилия по созданию долгоиграющего образа. Ему все давалось легко: непонятно, в каких эпизодах он играл, а в каких оставался самим собой. Лео принес в арт-кино образ рафинированного зачахлика, с претензиями на "всё золото мира", каковым для француза являются три вещи: право жонглировать национальной культурой, возможность замутить новую революцию и шанс соблазнить красотку; у интеллектуально озабоченной публики на экране появился свой делегат. Лео распечатал и основательно разжевал портрет современного горожанина, до него подобного образа в кино просто не было (во всяком случае, прописанного с таким множеством вариаций и подробностей).

Делез и Базен

Осознание новации образа позволяет отнестись к актеру с большой серьезностью, хотя сам он кажется серьезно к ролям не готовился, играя походя, как бог на душу положит. В этом и заключается главный миф, позволивший Жилю Делезу с чрезвычайным вниманием обратиться к образам Лео, и назвать его "медиумом", который посредством пассивного исполнения способен реализовать задачу, поставленную режиссером. Явление Лео народу (если перефразировать фразу покойного Сергея Добротворского, который характеризовал "новую волну" отменной фразой – "умники пошли в народ") было предписано всем ходом послевоенного кино, равно как упрощение киноаппаратуры ознаменовало выход камеры на улицы и вспышку кинематографической активности среди эстетствующих гуманитариев. В конце 40-х кинематограф вплотную приблизился к реальности, успех итальянского неореализма способствовал рождению новых требований к подбору актеров, которые не лицедействовали бы на экране, а органично вписывались в ландшафт, передавая ощущение времени и места. Андре Базен отмечал, что стремление кино к хроникальности есть отражение общих процессов, обусловленных тем, что современный человек намерен не наблюдать, а присутствовать при свершении Истории. Значительную ценность для художника приобрела харизма статиста. После одного из лучших фильмов о войне Пайза, в котором не было профессиональных актеров, стало понятным, что кино становится сугубо режиссерским делом. В этих условиях актером может быть кто угодно, прохожий с улицы, если вдруг у него обнаружилось взаимопонимание с автором и кинотекстом. Осознание новации образа позволяет отнестись к актеру с большой серьезностью, хотя сам он кажется серьезно к ролям не готовился, играя походя, как бог на душу положит. В этом и заключается главный миф, позволивший Жилю Делезу с чрезвычайным вниманием обратиться к образам Лео, и назвать его "медиумом", который посредством пассивного исполнения способен реализовать задачу, поставленную режиссером. Явление Лео народу (если перефразировать фразу покойного Сергея Добротворского, который характеризовал "новую волну" отменной фразой – "умники пошли в народ") было предписано всем ходом послевоенного кино, равно как упрощение киноаппаратуры ознаменовало выход камеры на улицы и вспышку кинематографической активности среди эстетствующих гуманитариев. В конце 40-х кинематограф вплотную приблизился к реальности, успех итальянского неореализма способствовал рождению новых требований к подбору актеров, которые не лицедействовали бы на экране, а органично вписывались в ландшафт, передавая ощущение времени и места. Андре Базен отмечал, что стремление кино к хроникальности есть отражение общих процессов, обусловленных тем, что современный человек намерен не наблюдать, а присутствовать при свершении Истории. Значительную ценность для художника приобрела харизма статиста. После одного из лучших фильмов о войне Пайза, в котором не было профессиональных актеров, стало понятным, что кино становится сугубо режиссерским делом. В этих условиях актером может быть кто угодно, прохожий с улицы, если вдруг у него обнаружилось взаимопонимание с автором и кинотекстом.

Спустя 13 лет, когда неореализм стал очевидной вехой мирового кино, его эволюционный виток нашелся в полнометражном дебюте критика из "Кайе дю Синема", который обратил реальность на себя, сняв реалистический фильм с автобиографическими мотивами. Как объяснял эту логику Базен, мы живем в мире, который снимает слепки со своего собственного лица. Французская кинематография нащупала свой новый путь, выдерживая баланс между реализмом и эстетизмом. Ролан Барт отмечал парадокс, что публика чурается чистого смысла и ищет тот образ, который окружен помехами. Стихийность жеста Лео была уподоблена стихийной ритмике самого кино.

Персонажи Лео специализировались на городских прогулках, совершаемых в реальных интерьерах. Реакцию окружающей жизни они испытывали своеобразно, сглаживая конфликты и заменяя драму трагикомедией. Образы Лео в фильмах 60-х (Трюффо, Годара, Ривета, Эсташа) противоречили принципу "сенсомоторной непрерывности" (термин Делеза), который до сих пор являлся одним из ключевых черт "образа-действия". Лео словно старается выйти за пределы своей роли, из чего вытекает секрет очарования его героев: ощущение трогательных исполнительских издержек, наличие намеренных оплошностей, повторов, присутствие лишних слов и жестов. Искусственно создаваемый эффект дилетантства выглядит не только забавной шуткой, он способствует тому, что каждый эпизод оказывается критичным из-за неуклюжих действий и нескладных отношений. Критичность эпизода с позиции зрителя есть результат зрительской работы с фильмом. То есть фильмы 60-х (в частности, с участием Лео) создавали новый тип киноуловки. Если для рядовой публики такой уловкой был и остается жанровый критерий, то для зрителя, ориентированного на использование своего университетского багажа, французское кино предложило возможность развлечения посредством дешифрования реальности. Еще Базен отмечал, предвосхищая философию нововолнового кино, что с эстетической точки зрения новая форма реальности имеет "слабые связи и плавающие события", она "не воспроизводит" реальное, а лишь - "имеет в виду". Для такого кинематографа "новой реальности" нужны были непрофессионалы (Жан-Пьер Лео), которые служили бы медиаторами, растворяющими зрителя в фактуре и времени. Делезом был введен еще один специальный термин, которым можно объяснить специфическое амплуа Лео – "профессиональный неактер". Такому актеру надлежит не столько действовать в кадре, сколько "видеть и направлять видение", при реализации этой функции герой Лео может "оставаться то немым, то поддерживать какой угодно нескончаемый разговор".

4 страницы

1 2 3 4

|

|

|

|