Иван Кислый

Неполным будет утверждение, что в Аире Вайда виртуозно соединил литературную основу с документалистикой. Нет, более того: он поставил под вопрос сосуществование жизни и кинематографа. Вайда спрашивает: перестает ли жизнь, заснятая на пленку, быть жизнью? И дает вполне однозначный ответ.

Читать далее

|

|

|

|

|

14 мая 2009

Владислав Шувалов

Русский взгляд

Бытует мнение, что на каннский фестиваль мы пролезаем с большими трудностями, применяя невиданное кулуарное влияние, которое заставляет фестивальное руководство считаться с нами через "не хочу". Нас ущемляют на всех стадиях: зажимают в отборе, задвигают на неудобное время в сетке показов, незаслуженно лишают призов. История отечественного участия в Особом взгляде опровергает замшелые представления о кознях вредных иностранцев. Не премину раскрыть статистику и перечислить всех участников, наделенных, по мнению наших соседей, художественной ценностью, особым взглядом. Многие фильмы порой даже на родине не встречали поддержки, но всякий увидит, что вниманием французы нас не обижали. Бытует мнение, что на каннский фестиваль мы пролезаем с большими трудностями, применяя невиданное кулуарное влияние, которое заставляет фестивальное руководство считаться с нами через "не хочу". Нас ущемляют на всех стадиях: зажимают в отборе, задвигают на неудобное время в сетке показов, незаслуженно лишают призов. История отечественного участия в Особом взгляде опровергает замшелые представления о кознях вредных иностранцев. Не премину раскрыть статистику и перечислить всех участников, наделенных, по мнению наших соседей, художественной ценностью, особым взглядом. Многие фильмы порой даже на родине не встречали поддержки, но всякий увидит, что вниманием французы нас не обижали.

Впервые СССР принял участие в Особом взгляде в год появления этой программы в каннском портфеле. В 1978 году в панораму был включен фильм производства "Арменфильм" Наапет Генриха Маляна. Главный герой в исполнении Соса Саркисяна, пережив геноцид и потерю семьи, проходил длинный путь от траура до возвращения к жизни. Послабления в международных отношениях к середине 80-х позволяют познакомить Канн с нашей вариацией "кинематографа морального беспокойства": в 1985 году в Особый взгляд попадает последняя картина Динары Асановой Милый, дорогой, любимый, единственный… /1984/. Со следующего фестиваля интерес к нашему кино окажется частью глобального интереса к событиям в стране, вставшей на путь политических и экономических реформ. Авторы получают возможность работать в условиях социалистического производства, но уже без советской цензуры, что вызывает невиданный взрыв авторского индивидуализма; к новым картинам присоединяются шедевры прошлых лет, снятые с "полки". За рубежом начинается мода на русскую культуру, которая не минует и Лазурный берег. Никогда больше наша кинематография не будет знавать такого бума доброжелательности, внимания и посильного интереса. "Перестроечная волна" продлится 5 лет, но за это время наши авторы привыкнут к тому, что мировые площадки охотятся за резонансными советскими картинами. В этот период Особый взгляд посещают по две – а то и по три - картины в год, что кажется немыслимым.

1987 - Простая смерть, реж. Александр Кайдановский, Робинзонада, или мой английский дедушка, реж. Нана Джорджадзе (удостоена премии Золотая камера)

1988 - Среди серых камней, реж. Кира Муратова

1989 - Ошибки юности, реж. Борис Фрумин, Смерч, реж. Бако Садыков

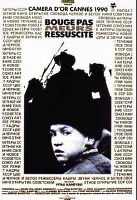

1990 - Черная роза–эмблема печали, красная роза-эмблема люби, реж. Сергей Соловьев, В городе Сочи темные ночи, реж. Василий Пичул, Замри-умри-воскресни!, реж. Виталий Каневский (удостоен премии Золотая камера)

1991 – Переход товарища Чкалова через Северный полюс, реж. Максим Пежемский

1992 - Счастливые дни, реж. Алексей Балабанов, Чекист, реж. Александр Рогожкин, Предчувствие, Россия-Румыния, реж. Валериу Жереги.

Особый взгляд, по определению притягивает картины радикальные и экстравагантные, что совпало со стремлением отечественных художников 80/90-х к нонконформизму (идеологическому, нравственному, изобразительному), способствовавшему рождению одного из мифов, что Запад-де требует от нас фильмов, живописующих картины дикой жизни, полные свинства и духовной антисанитарии. Вслед за развалом СССР и модой на "перестройку" ушло поточное любопытство и к нашему кино. Хотя правильнее сказать, российское кино перестало быть экзотической игрушкой и перешло в другой разряд, требующий от фильма художественной полноты и авторской состоятельности. Начинается повсеместный период "российского неприсутствия", который будет сопровождаться брюзжаниями и высокомерными комментариями прессы. В частности, в последующие 10 лет в Особый взгляд попадут только четыре наших картины: реэмигрантская драма Музыка для декабря Ивана Дыховичного (в 1995-м), получасовой анимационный фильм Лев с седой бородой Андрея Хржановского (в том же году), незабвенный хит 90-х Брат Алексея Балабанова (в 1997-м) и короткометражка Александра Велединского Ты да я, да мы с тобой (в 2001-м). Надо сказать, что к этому времени изменился и статус секции: программа строится на состязательной основе, ожесточилась конкуренция, возросли требования, расширилась линейка наград. Особый взгляд набрал вес и приблизился по своей значимости к основному конкурсу. Кроме того, после развала СССР фильмы, снимавшиеся на студиях союзных республик, и приносившие весомый вклад в общую копилку, стали выходить от имени стран СНГ, а не России. В конце 90-х секция широко приветствовала наших соседей: Шарунаса Бартаса (Литва), Лайлу Пакалнину (Латвия), Актана Абдыкалыкова (Кыргызстан), Джамшеда Усмонова (Таджикистан), Дарежана Омирбаева и Гуку Омарову (оба из Казахстана). Кстати, можно указать на один из текущих статистических рекордов, думается, приятных отечественному зрителю. За всю историю существования конкурсной сетки, т.е. с 1998 года, только две страны дважды удостаивались главного приза (Prix Un Certain Regard) – это Румыния (Смерть господина Лазареску, 2004, реж. Кристи Пуйю, Мечты о Калифорнии, 2006, реж. Кристиан Немеску) и Казахстан (Киллер, 1998, реж. Дарежан Омирбаев, Тюльпан, 2008, реж. Сергей Дворцевой).После длительной отлучки Россия вернулась в конкурс Особого взгляда лишь в 2006 году с квазиинтеллигентской рефлексией дебютанта Николая Хомерики Девять семь семь. Особый взгляд молодого режиссера был направлен в "неособое" русло - на экспорт загадок русской души, поданных с традиционной многозначительностью.

В этом сезоне в секцию были отобраны сразу две наших картины - Царь Павла Лунгина и Сказка про темноту того же Хомерики, что, кажется, вновь возвращает нас к славным временам то ли усиленного интереса, то ли успехов отечественного кино. Оба избранника представляют разные школы, отличаются по стилю, образному мышлению, принадлежат разным поколениям, тем не менее, они объединены умением устанавливать продуктивные контакты с французскими деятелями, что охлаждает разгулявшуюся фантазию рецензента. Можно сказать, что Лунгин и Хомерики, не первый раз получающие приглашение на фестиваль, являются каннскими легионерами.

Фестиваль не бросает свою армию, из какой бы страны она ни была. Это особенно видно по списку Конкурса 2009 года, от звезд которого рябит в глазах. Однажды умный Жиль Жакоб признался, что больше всего его беспокоит фестивальное ожирение, паралич от гигантизма, который устроители каждый год сдерживают с трудом. Ориентация на звездный штат способна превратить фестиваль в узника мэтров. В этом смысле демократичный Особый взгляд защищает официальную селекцию от респектабельных перегрузок, обновляет фестивальный организм, подпитывая его теми "особыми" компонентами, которые не только укрепляют остов фестиваля, повышают его котировки, но и гарантируют будущее.

4 страницы

1 2 3 4 1 2 3 4

|

|

|

|