Антон Сазонов

Профессиональный фигурист Андрей Грязев ворвался в мир кино одним прыжком. Антону Сазонову стихийно талантливый режиссер рассказал о том, какое место в его жизни занимают фигурное катание и кино, как он находит героев для своих фильмов и что собирается делать дальше.

Читать далее

|

|

|

|

|

12 марта 2009

Томас Эльзессер Перевод: Ксения Тимофеева

Аллегории физического видения

Если рассматривать эти процессы с точки зрения истории кино, то неизбежно привлечет к себе внимание тот факт, что – вопреки мнению Райтца – раннее кино во многом больше походило на кино будущего, чем "классическое" повествовательное кино, которое теперь уже, как считают многие, отходит в прошлое. С исторической точки зрения привычный для нас модус восприятия – благоговейного концентрированного внимания в тишине – весьма противоречив: во-первых, он является не естественным, а заученным или привитым, а, во-вторых, он тесно связан с языком или формой кино, которую мы называем обычным голливудским форматом и которая опять же не могла возникнуть без той организационной формы, какую являет собой киноиндустрия. Вряд ли имеет смысл тосковать по данному модусу восприятия, ибо его исторические условия тесно связаны с голливудской эстетикой, не совместимой с подобной ностальгией. По этой причине в киноведческих кругах все громче звучат призывы заниматься "не историей кинематографа, а историей кинотеатров", в то время как Райтц (впрочем, еще в период упадка кино) заявляет, что история кино не зависит от истории кинотеатра. Вероятно, имеет смысл мысленно перенестись в эпоху раннего кино, т.е. в 1910 годы и даже раньше. Быть может, все то, о чем мы думаем или чем мы возмущаемся сегодня, существовало уже тогда? Например, желание потрогать изображение?

Вспомним те многочисленные фильмы, созданные на рубеже веков сначала в США, а потом и в других странах, в которых мы видим дуралея-зрителя, деревенского простофилю, ползущего на экран, чтобы или схватить изображение, или заглянуть за него или присоединиться к прелестной героине в спальне. Эти фильмы про "дядю Джоша" - очень показательное явление в раннем кино, и в связи с этим встает вопрос: а существовала ли вообще когда-нибудь иллюзия единства предметов и людей с их изображением? Правдивы ли сообщения о зрителях, бежавших к выходу при виде надвигающегося поезда? Или мы здесь имеем дело скорее с двумя уровнями соотнесения, вследствие чего формируется "легенда" ? Только городская публика, считающая себя искушенной, и может смеяться над (дистанцированными и тем самым диффамированными) деревенскими простаками. При этом можно иметь в виду и другое измерение, касающееся в первую очередь самовосприятия кинематографа в качестве места переживания. Ведь феномен "хватания изображений" в раннем кино более сложный, чем кажется.

Например, можно вспомнить историю стереоскопа – весьма распространенного развлечения в рамках популярной визуальной культуры XIX века, которое свидетельствует о том, что зарождающийся кинематограф более или менее сознательно подавлял и предавал забвению прочно утвердившуюся визуальную традицию. Впрочем, это тоже был довольно долгий процесс. Так, для фильмов братьев Люмьер еще характерно своеобразное наложение фотографии, стереоскопии и живых картин. Джонатан Крэри в своей книге "Техники наблюдателя" подробно описал пространственные и физические ощущения, которые в XIX веке ассоциировались с аппаратом зрения. Ему удалось убедительно показать, насколько сильно тело в своем перцептивном и моторном аспекте было вовлечено в зрительный процесс. Вальтер Беньямин в известном пассаже своей книги "Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости" также указывает на телесную сторону обращения с изображением:

Приблизить вещи в пространственном и человеческом отношении – вот к чему современная массовая публика стремится так же страстно, как к преодолению уникальности всякой данности посредством [фотографической] съемки их воспроизведений. С каждым днем все настойчивее потребность в обладании предметом вблизи, в изображении, а точнее, в копии воспроизведения.

Если мы будем исходить из идеи Беньямина о том, что массы стремятся обладать вещами в форме отображения, то перед нами, по всей видимости, возникнет и проблема, и решение одновременно, по крайней мере, "решением" можно назвать сам институт "кино" и киноиндустрию, делающую вещи "ближе". Кроме того, Беньямин указывает и на исторические истоки этой проблемы, которые делают необходимым техническое решение, каковым и стало кино. Речь идет о фетишистском характере вещей, демонстрирующем противоречие между близостью и недосягаемостью. Если мы будем исходить из идеи Беньямина о том, что массы стремятся обладать вещами в форме отображения, то перед нами, по всей видимости, возникнет и проблема, и решение одновременно, по крайней мере, "решением" можно назвать сам институт "кино" и киноиндустрию, делающую вещи "ближе". Кроме того, Беньямин указывает и на исторические истоки этой проблемы, которые делают необходимым техническое решение, каковым и стало кино. Речь идет о фетишистском характере вещей, демонстрирующем противоречие между близостью и недосягаемостью.

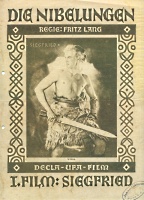

Короткая сцена в первой части Нибелунгов (1924) Фрица Ланга аллегоричным образом иллюстрирует этот феномен. После того как Зигфрид побеждает хранителя сокровищ нибелунгов Альбериха, тот показывает ему сокровища: они неожиданно появляются на скале, как на экране, в виде движущейся картинки. Пораженный их великолепием, Зигфрид хочет схватить сокровища, но они исчезают, словно фата-моргана. Здесь мы снова видим отсылку к традиции фильмов про "деревенских простофиль", т.е. "глупец" Зигфрид оказывается к тому же кинематографическим простаком. Впрочем, в сцене задействована также идея витрины – как ироническая отсылка к современной культуре потребления, в проникновении которой в жизнь среднего и рабочего класса кинематограф сыграл существенную роль. К этому скорее коммерческому, нежели мифологическому контексту относится и изображение Альбериха в виде стереотипного еврейского торговца, соединяющего в себе типаж владельца балагана Калигари и Мефистофеля из Фауста Мурнау; в подобном контексте в промелькнувших, словно мираж, сокровищах можно увидеть образное выражение или аллегорию кино как такового – в значении машины, вселившей в своих зрителей ненасытное желание "обладать" и превратившей кино в источник навязчивых устремлений.

|

|

|