Антон Сазонов

Профессиональный фигурист Андрей Грязев ворвался в мир кино одним прыжком. Антону Сазонову стихийно талантливый режиссер рассказал о том, какое место в его жизни занимают фигурное катание и кино, как он находит героев для своих фильмов и что собирается делать дальше.

Читать далее

|

|

|

|

|

6 февраля 2009

Владислав Шувалов

Показы картин из Финляндии стали хорошей традицией в Музее кино, который каждый календарный год открывается программой финских фильмов. Благодаря добрым партнерским отношениям с Финским кинокомитетом, Национальным аудиовизуальным архивом и Посольством Финляндии в РФ, зрители имеют возможность получать "киноподарки с родины Деда Мороза" на протяжении вот уже восьми лет. Панорама включает как ленты современных представителей национальной школы, так и фильмы архивного ряда. Последние предоставляют уникальную возможность погрузиться в историю финского кино, классика которой до сих пор остаётся невостребованной и недоступной на цифровых носителях.

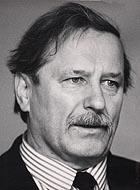

В этом сезоне Музей кино предложил три фильма Микко Нисканена, режиссера, сценариста, продюсера, которому в этом году исполнилось бы 80 лет. Он начинал актером в конце 40-х. Проявляя задатки организатора кинопроизводства и тяготея к режиссуре, Нисканен был направлен на обучение во ВГИК (1959-1961) в золотую пору расцвета кино (Науму Клейману запомнился студент Нисканен как одинокий, нелюдимый, но приятный иностранец).

Полнометражный дебют финн осуществил на родине. Выполненная в манере популярного в те годы итальянского неореализма романтическая драма Мальчишки /1962/ открыла ретроспективу Музея кино. К съёмкам фильма режиссёр привлек непрофессиональных актеров, что соответствует неореалистическому подходу. В сюжете о провинциальных финских подростках, переживающих трудную военную пору, угадываются (несмотря на основу повести Пааво Ринтала) автобиографические признаки; Нисканен по сути рассказывал о своих сверстниках.

Пятеро подростков из северной финской глуши не замечают прихода обрушившейся на Европу войны. Они радуются, что их городок оказался вовлеченным в жизненный водоворот – война здесь проявляется в проходящих на Восток военных эшелонах и появлению на улицах немецких солдат, заигрывающих с местными дамочками. Герои выглядят обычными пацанами, далекими от политики, скучающими в школе и безобразничающими на манер банды Квакина из "Тимура и его команды". Позыв к подвигам и приключениям находит выход в ребяческих шалостях: пацаны торгуют пивом на железнодорожной станции, меняют теплые вещи на обмундирование, воруют боеприпасы, разыгрывают фривольное театральное представление "о Гитлере и Маннергейме", вызывающее гнев местных твердолобов. При всей невзыскательности эстетики и простецких ходах сюжета не может не обратить на себя внимание то, с каким чувством такта и гражданского приличия Нисканен рассказывает о военных временах. Если учесть, что Финляндия воевала на стороне нацистского блока (и совсем недавно отгрохотала полугодовая советско-финская война), можно было надеяться на присутствие в картине идеологических клише, возмутительных для российского зрителя. Нисканен же, не подвергая отечественную историю ревизии и критике, бережно раскрывает суть войны. В его фильме у мальчиков нет подобострастия к фрицам – напротив, они постепенно понимают, что чужаки принесут им только несчастья. Финальная сцена звучит как пронзительно антифашисткая. Мать одного из героев, спутавшись с немецким офицером, после окончания войны вынуждена спешно покинуть родину и эмигрировать в Германию, бросив единственного сына на попечение дальних родственников. Парень, оставшись один, бежит в слезах за уходящим поездом, вызывая в памяти киномана похожий эпизод "прощания с детством" в сцене бегства от преследования юного Антуана Дуанеля в финале 400 ударов.

Ощущение родства Нисканена не только с неореализмом, но и французской "новой волной" было подкреплено молодежной драмой Кожа к коже (Шишка под спиной) /1966/, которая представляет собой высказывание на тему захлестнувших мир перемен, молодежной активности и сексуальной революции. В этот период Нисканен эстетически близок к режиссерам Ристо Ярве и Йорну Доннеру, чьи имена принято связывать с периодом оживления киноконтекста Финляндии, в исследовательских работах получившего гордый титул "финской новой волны".

Кожа к коже - очень точное название, отсылающее и к сюжету, и к заявленной автором откровенности – психологической и эротической. …Две молодые парочки приезжают на каникулы в лес, разбивают палатки на безлюдном берегу реки и намереваются насладиться одиночеством, сблизившись во всех смыслах. Поначалу герои бесшабашно веселятся и вчетвером радостно проводят время на пленэре. Но гармония не складывается – так же, как не склеиваются сексуальные отношения. Оказавшись в ситуации "кожа к коже", герои всё дальше отдаляются, понимая, что они не нуждаются друг в друге. Картина выглядит предельно простой и даже беззащитной: она целиком построена на наблюдении за юными "дикарями", вырвавшимися на природу. Нисканен точно передаёт приметы молодежного времяпрепровождения (пустой трёп, бессмысленное веселье, алкогольные гулянки, сексуальная озабоченность парней, низкий уровень ответственности за поступки). Фильм, рассчитанный на молодежь, содержит смелые для того времени эротические планы, и тактично поставленные вопросы морального толка в духе западноевропейских произведений о бремени некоммуникабельности.

С эстетической точки зрения драма содержит интересные музыкальные вставки. Этот художественный приём, как бы "размягчающий" и поэтизирующий содержание фильма, только набирал свою силу - позже его можно будет встретить и в молодежной лирике социалистических кинематографий (Невеста /1970/ Иржи Сухи, Романс о влюбленных /1974/ Андрея Кончаловского).

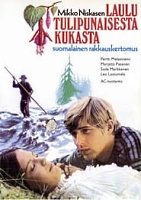

Третий фильм ретроспективы позволяет получить представление о месте Нисканена в национальной киноистории. Он экранизировал легендарную финскую поэму Йоханнеса Линнанкоски – Песнь об огненно-красном цветке /1971/, к которой, как правило, обращались авторы с претензией на переосмысление культурного мифа. Роман-поэма трижды экранизировался в Швеции (1919, 1934, 1956), и дважды - в Финляндии (1938, 1971). В некотором роде сюжет о молодом сплавщике леса, скитающимся от одного селения к другому, является тем национальным эпосом, в котором заключена "загадка финской души". Обаятельный ловелас в каждой деревне соблазняет самую красивую девушку, после чего бросает её, и отправляется дальше, сплавляясь на плотах по руслу рек. Секрет ситуации, озадачивающий иностранного зрителя, заключается в том, что финские девушки покорно влюбляются в героя, и впоследствии безропотно сносят разлуку и одинокое материнство, а сам сплавщик, в каждую очередную избранницу безоглядно влюбляется, подобно Казанове. Наказание настигает его изнутри, когда герой осознает, что желает оседлого образа жизни и нуждается не во многих, а только в одной женщине. Однако этот момент, выведенный Нисканеном как хэппи-энд, на самом деле таковым не кажется. Третий фильм ретроспективы позволяет получить представление о месте Нисканена в национальной киноистории. Он экранизировал легендарную финскую поэму Йоханнеса Линнанкоски – Песнь об огненно-красном цветке /1971/, к которой, как правило, обращались авторы с претензией на переосмысление культурного мифа. Роман-поэма трижды экранизировался в Швеции (1919, 1934, 1956), и дважды - в Финляндии (1938, 1971). В некотором роде сюжет о молодом сплавщике леса, скитающимся от одного селения к другому, является тем национальным эпосом, в котором заключена "загадка финской души". Обаятельный ловелас в каждой деревне соблазняет самую красивую девушку, после чего бросает её, и отправляется дальше, сплавляясь на плотах по руслу рек. Секрет ситуации, озадачивающий иностранного зрителя, заключается в том, что финские девушки покорно влюбляются в героя, и впоследствии безропотно сносят разлуку и одинокое материнство, а сам сплавщик, в каждую очередную избранницу безоглядно влюбляется, подобно Казанове. Наказание настигает его изнутри, когда герой осознает, что желает оседлого образа жизни и нуждается не во многих, а только в одной женщине. Однако этот момент, выведенный Нисканеном как хэппи-энд, на самом деле таковым не кажется.

Нисканен намеренно строит фильм в манере лубка. Несмотря на то, что идеализирование архаичных отношений подрывается авторской ироничностью, тяготение стилистики фильма к фольклорным образам кажется устаревшим. В этом фильме, как и в предыдущих лентах, Нисканен при значительных художественных провисах и не оставляющем зрителя чувстве провинциальности исполнения выступает романтиком, который, кажется, несколько теряется по ходу фильма, но неизменно выводит картину на яркую запоминающуюся коду, взывая к философской оценке человека и его жизненного пути.

|

|

|